ゾンビを巡る〜マンガ編〜

ここのところウェブコミック市場が活況を呈している。 鉄道で通勤していると、多くの人がスマホでマンガを読んでいるのを見かける。 決してのぞき込んでいるわけではない。 ふと見えてしまうのである。 細かいことは良いのだ。 それくらい多くの人々がマンガを読んでいる。

藤子・F・不二雄 『流血鬼』 と 『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』に影響を与えた、 『地球最後の男』

今回は、漫画のゾンビである。 ゾンビマンガもその歴史は結構古い。 1969年の『デスハンター』や『ワースト』などは、その嚆矢と言えるだろう。 ここで、筆者が特におすすめしておきたいのは『流血鬼』(1978年)である。作者はなんとあの藤子・F・不二雄である。 『ドラえもん』や『キテレツ大百科』 などで有名な著者は、実は短編で数多くのSF作品を残している。 2023年にも『藤子・F 不二雄SF短編コンプリート・ワークス』が小学館から発売されているので、是非。

この『流血鬼』、 その名の通り吸血鬼ものだが、なぜここで扱うのか。 実は、本作は小説家リチャード・マシスンによる『地球最後の男』 (1954年)という作品からヒントを得ているのだ。 え?だからどうしたって?実は、ジョージ・A・ロメロ監督の『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』も本作から影響を受けているのである。

この『地球最後の男』 は、 何度か実写映画化もされており、その最新作は、原題の『アイ・アム・レジェンド』(監督:フランシス・ローレンス)である。 2007年に公開されたウィル・スミス主演の大作映画だ。

こちらをご存知の方も多いだろう。 実は本作、ラストの展開がそれぞれの作品で異なっており、 詳細は避けるが、衝撃的なラストが印象的な作品もある。『流血鬼』は、『地球最後の男』 をふまえた上で、 オリジナリティに満ちたラストで締めくくって見せる。

少年漫画のゾンビものと言えば 『魔界ゾンべえ』(玉井たけし)、『ゾゾゾゾンビーくん』(ながとしやすなり)などもある。 これらはゾンビ版『ドラえもん』という感じで、少年の家にゾンビが来て(!?)、少年の困りごとを解決しようとしてくれたり、 ドタバタ劇を演じたりする。こうした子供向けマンガは、世代を超えて対象が認知されていく際に重要な役割を演じる。

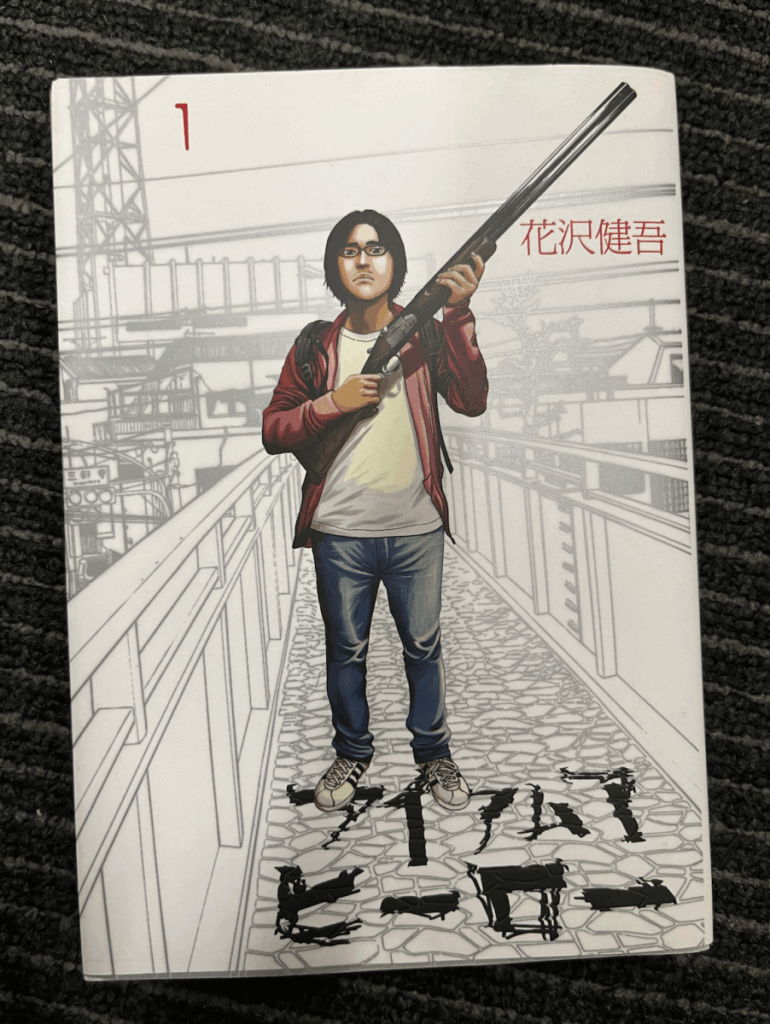

実写映画化もされた 『アイアムアヒーロー』

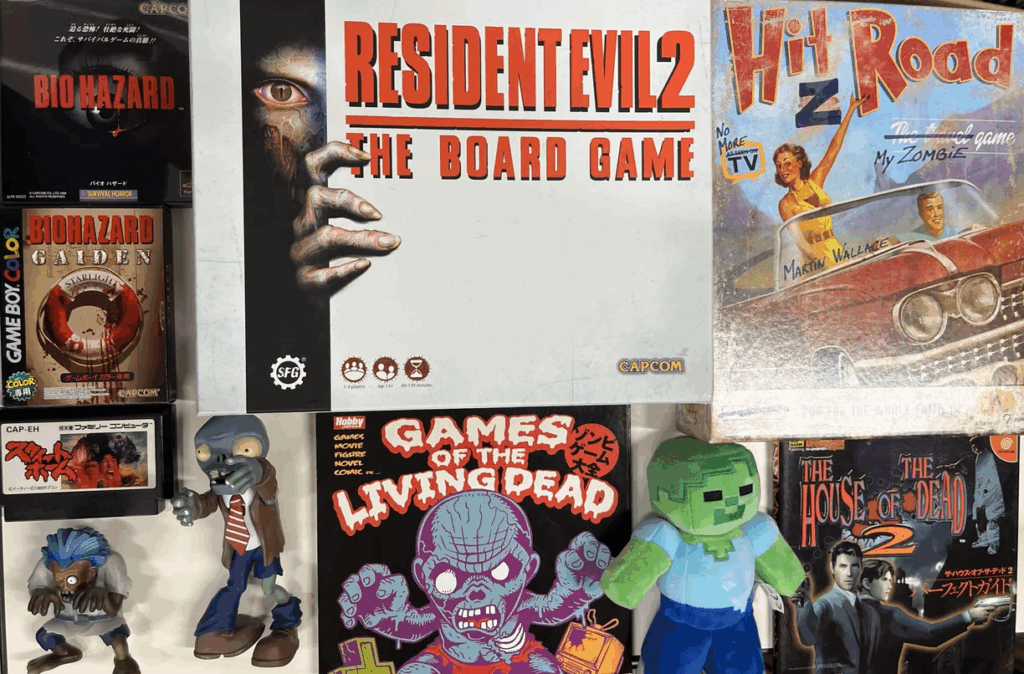

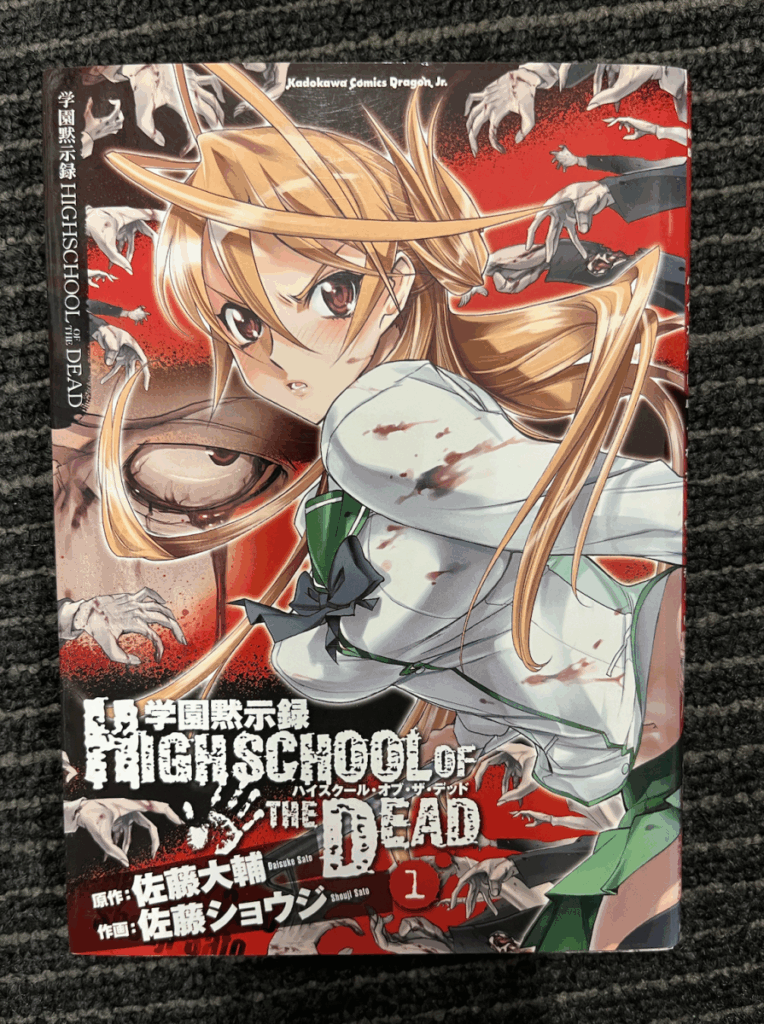

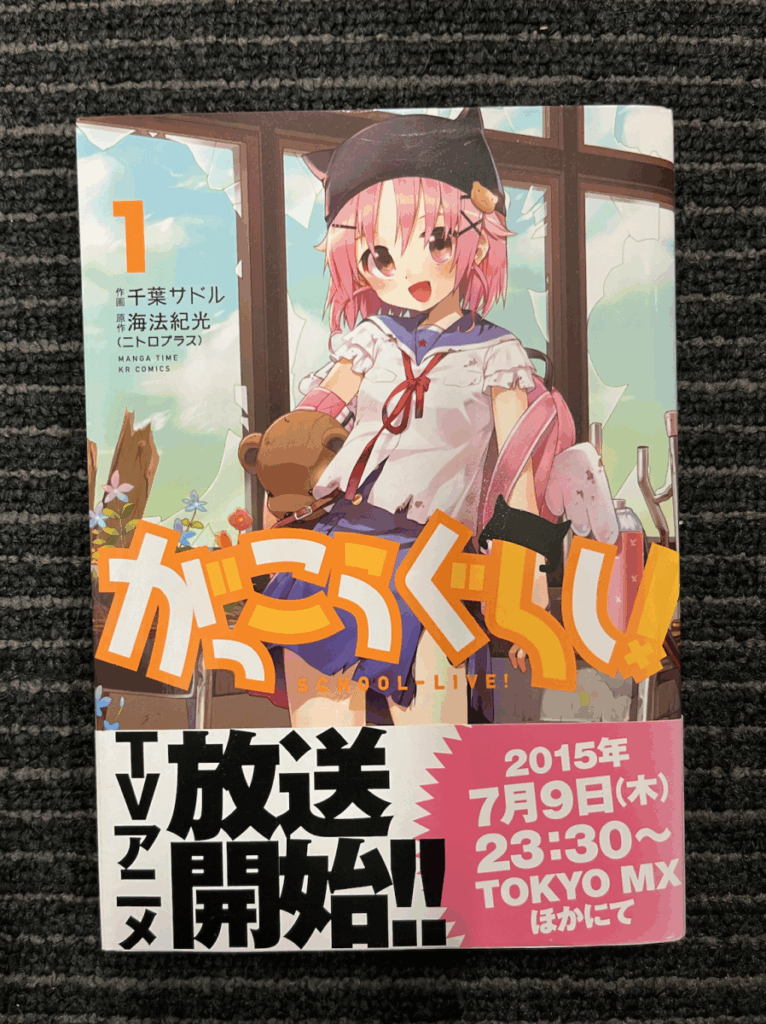

一方で、ゾンビ映画で描写されてきたゾンビ・パンデミックを描く作品もある。 『学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD』 や 『がっこうぐらし!』 などのメディア化されたものを観た方もおられるかもしれない。

中でも花沢健吾の『アイアムアヒーロー』は多くの読者を獲得し、 2016年に佐藤信介監督、大泉洋主演で実写映画化された。 前回の記事で日本産のゾンビ映画が登場しなかったことに疑問を抱かれた読者もいたかもしれない。実は日本産のゾンビ映画は90年代からすでに存在しており、 名作もある。 とはいえ、全国の劇場で数百館規模で公開されるメジャー作品はほとんどなく、どちらかというとアングラな作品が多かったのである。繰り返すが、 作品的には面白いものもたくさんあり、筆者はそんな日本ゾンビ映画も大好きだ。

この『アイアムアヒーロー』は、そのような邦画ゾンビ界に到来したメジャー映画だった。 大泉洋、長澤まさみ、 有村架純など、 有名な役者がゾンビ映画に出演していることに、 なんだか感激してしまい、 劇場に3 回も観に行ったのは良い思い出だ。 邦画のゾンビ映画と実写版『アイアムアヒーロー』については、拙著『ゾンビ学』(人文書院)で詳しく語っているので、良かったらそちらをご覧ください。

ビジネス格言でゾンビに立ち向かう漫画までも

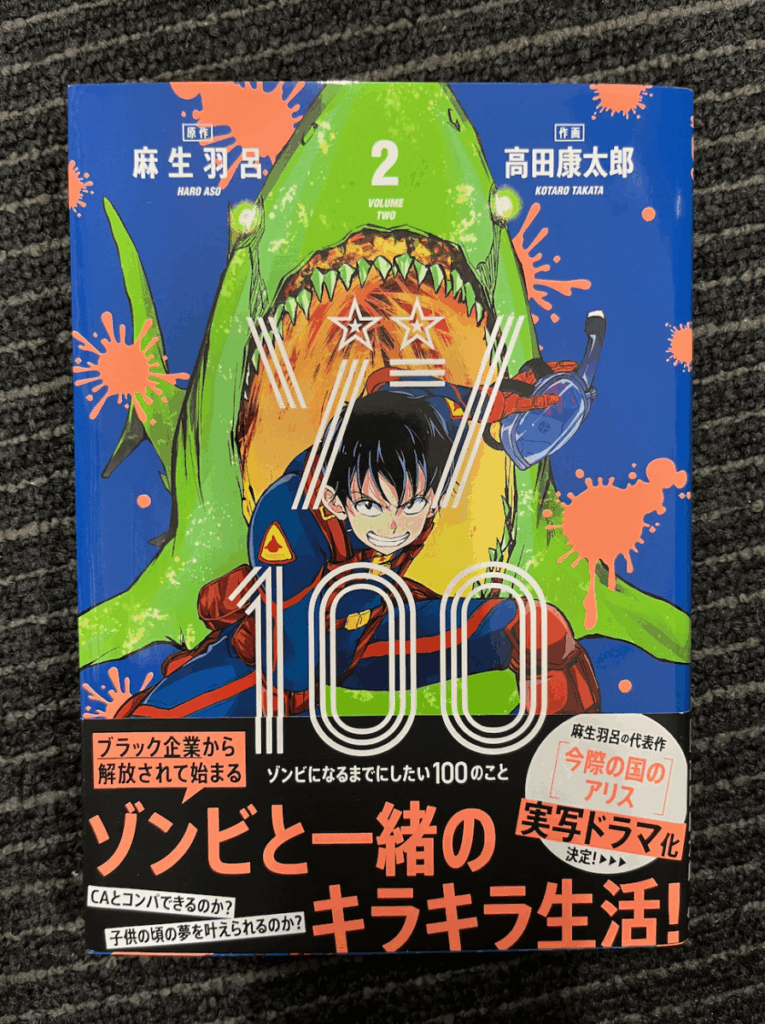

そして、今、筆者が推したいゾンビマンガが2作ある。 『ゾン100~ ゾンビになるまでにしたい100のこと(原作: 麻生羽呂、作画:高田康太郎) と 「サラリーマンZ』 (原作: NUMBER8、 作画: 石田点)だ。

『ゾン100』は、2018年から連載が開始された作品だ。 ブラック企業に勤めて身も心もぼろぼろになった主人公(24歳)が、 ゾンビパンデミックで世界がめちゃくちゃになったことを機に仕事をやめ、 「やりたかったこと」を思いっきりやろうとポジティブに生き始める作品だ。 ゾンビパンデミックの残酷な世界の中ではあるのだが、 主人公の前向きさに救われる元気の出る作品である。 大ヒットを飛ばし、テレビアニメ化、 実写映画化を果たした人気作である。

一方の、『サラリーマンZ』は、会社勤めの主人公 (40歳)が、会社でゾンビパンデミックに見舞われる。社屋がゾンビに取り囲まれていくなか、 会社組織の力でそれに立ち向かおうとする。 その際に行動指針にするのは、過去の偉大な経営者による労働哲学! ビジネス格言!! 松下幸之助を引用しながらゾンビと戦うゾンビものなんて見たことないよ。

いずれも絶賛連載中のこの2作品は、いずれも現代日本社会におけるゾンビパンデミックを描きながらも、アプローチが完全に逆だ。 ゾンビものとして楽しませてくれつつ、 「幸せに生きるってどういうことだろう」と自らの生き方について考えさせてくれる。ゾンビはフィクションの存在だが、 我々が自分や他者、 価値観や社会について考える時の思考実験の相手として、 非常に有能だ。 もしかして、 ゾンビって現代の教養?