ゾンビを巡る〜映画編〜

第2回は、“映画” のゾンビにご登場願おう。現在のゾンビイメージを作り上げるプロセスで、最も大きな影響を及ぼしたメディアは “映画”である。

人に操られる存在、としてのゾンビ

そもそも「ゾンビ」 とはどこから来た何者なのだろうか?考えてみるとおかしな話で、 ウイルスに感染して人間がモンスターになって襲い掛かってくる、というのは、何が元になっているのか。 実は、今我々が思い浮かべる「ゾンビ」 のイメージは、長い年月をかけて創り上げられてきたもので、時代によっては異なる特徴をもっていたのだ。

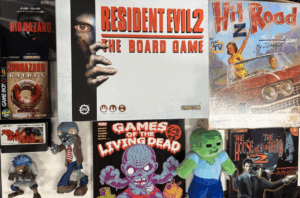

映画の前に書籍があった。ウィリアム・シーブルック (1886-1945) という人が書いた『魔法の島 ハイチ』(1969年)という本がある。原著は『The Magic Island』 で1929年に出版されたものだ。 この本の中に、ハイチにおけるゾンビが登場する。

そのゾンビはヴードゥー教の呪術によって、一度死んだ人間がよみがえらされ、 どんよりした生気の無い目で使用者の命に唯唯諾諾としたがって動く存在であった。 現実の存在であったことも驚きだが、 その特徴が大きく違うことに注目していただきたい。 自分勝手に動き回り、 人間を見ると襲い掛かり、 噛まれると感染する、そんなアグレッシブなゾンビでは無かったのである。

この現実のゾンビ現象が映画に描写されたのは1932年のこと。 ヴィクター・ハルペリン監督の『ホワイトゾンビ 恐怖城』 である。 ここに登場したのは、まさにヴードゥーのゾンビ。 見たことが無い方は、是非一度ご賞味あれ。その後、 1940年代、 50年代と時代を下り、SF映画や怪獣映画などの影響も受けながら、 ゾンビは人に操られながらほそぼそと暮らしてきた。

現在のゾンビのイメージ

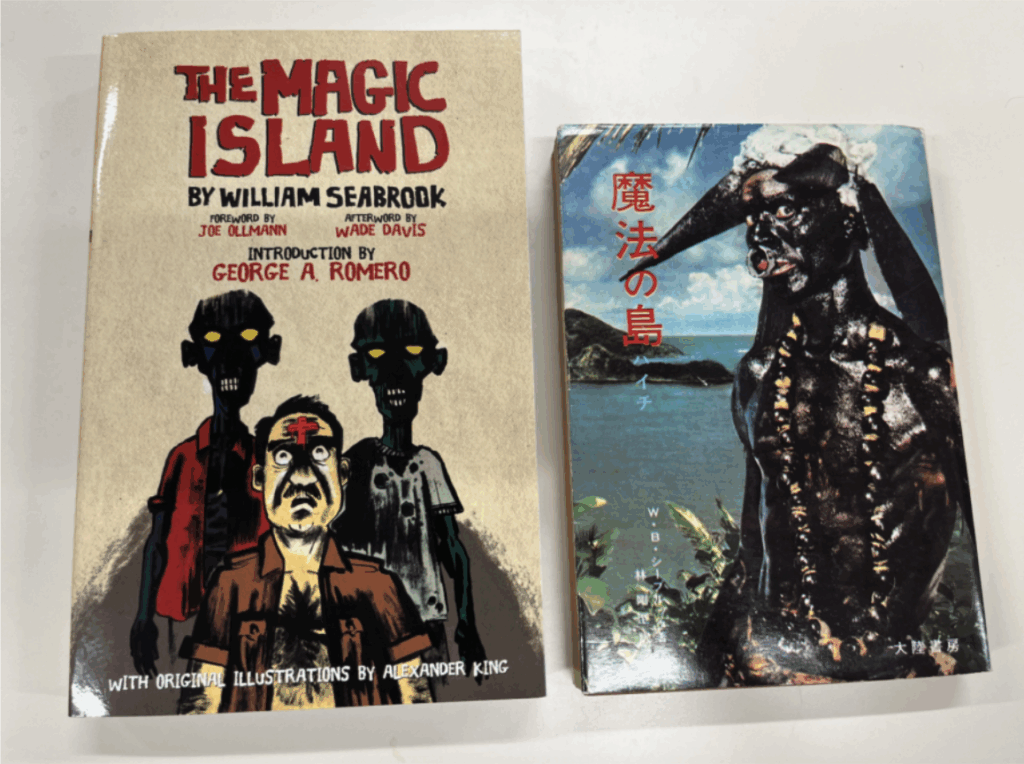

その状況が変わったきっかけになったと言われるのが、ジョージ・A・ロメロ監督 (1940-2017)の、 『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』 (1968年)である。 「生ける屍者の夜」の名の通り、本作で登場するのは生ける屍。 死者がよみがえり、群れを成して生者に襲い掛かる。 犠牲者もまたしばらくすると生ける屍と化し、モンスターの一員となる。 まさに、今のゾンビ。その後、ロメロ監督は、ゾンビ映画の金字塔『ゾンビ』(原題:Dawn of the Dead)を1978年に公開し、 ゾンビ映画の定型を作り上げた。

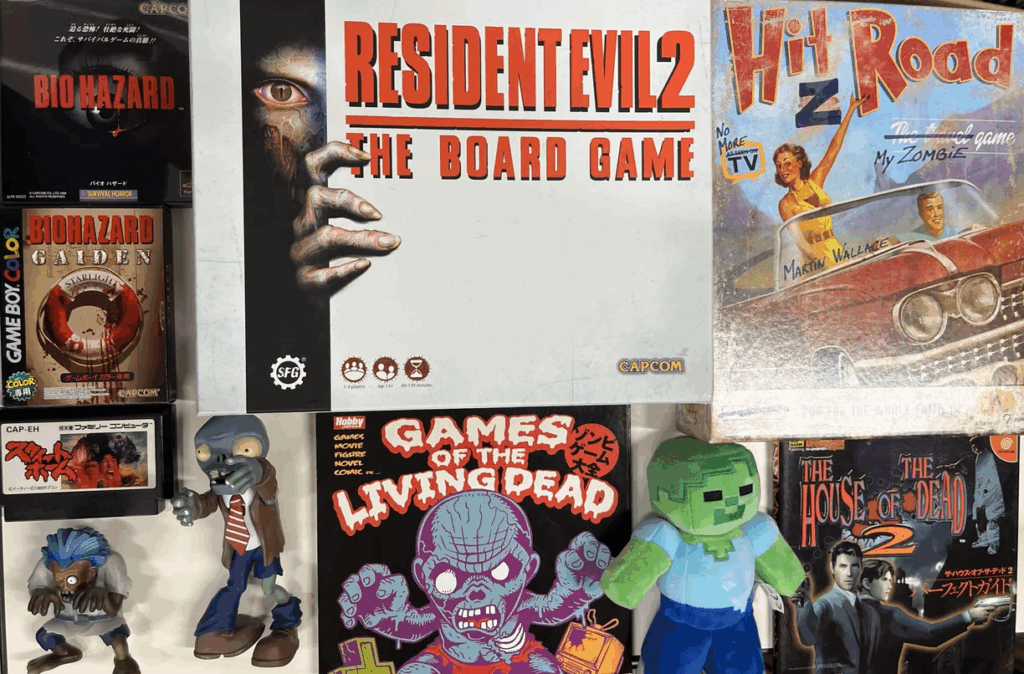

『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』 では、比較的小規模な事象であるような描かれ方であったが、『ゾンビ』ではゾンビ現象が広範囲にわたって拡大し、 収集がつかなくなっている世界が描かれた。 主人公たちは元の生活を送れないと悟り、街を脱出、 郊外のショッピングモールで暮らそうとするが......。 ゾンビ襲撃の恐怖、緊急時に人間がとる行動の恐ろしさ、ゾンビの悲哀、 人間ドラマ、今もゾンビコンテンツに活かされている様々な要素が本作で展開され、『ゾンビ』に刺激を受けた作品がたくさんリリースされることになる。 『バイオハザード』 も、確実に『ゾンビ』の影響を受けて制作されているので、気になる方は是非実際に視聴していただきたい。

ゾンビは意外と速く走る

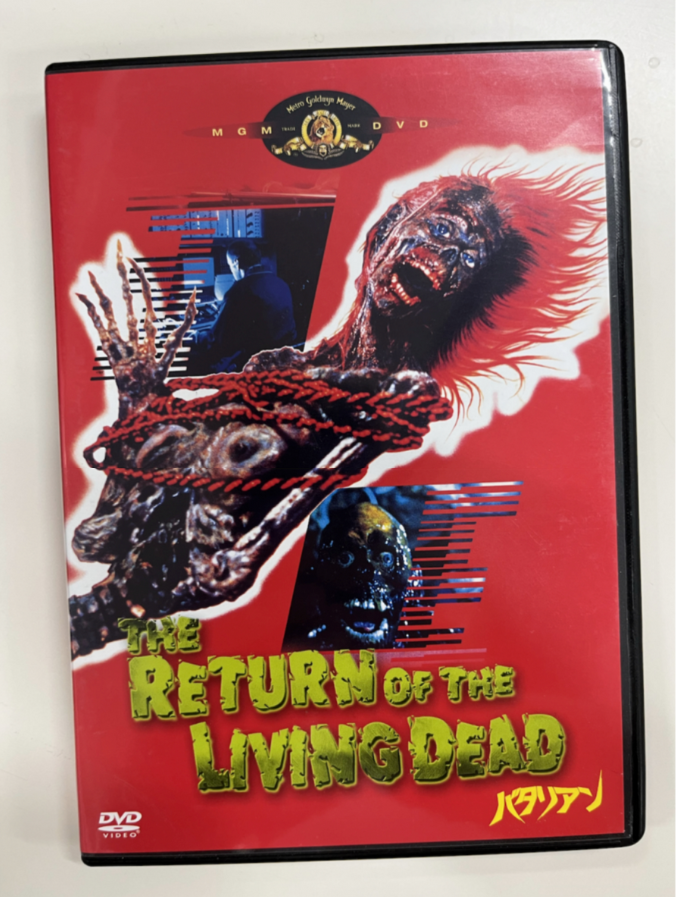

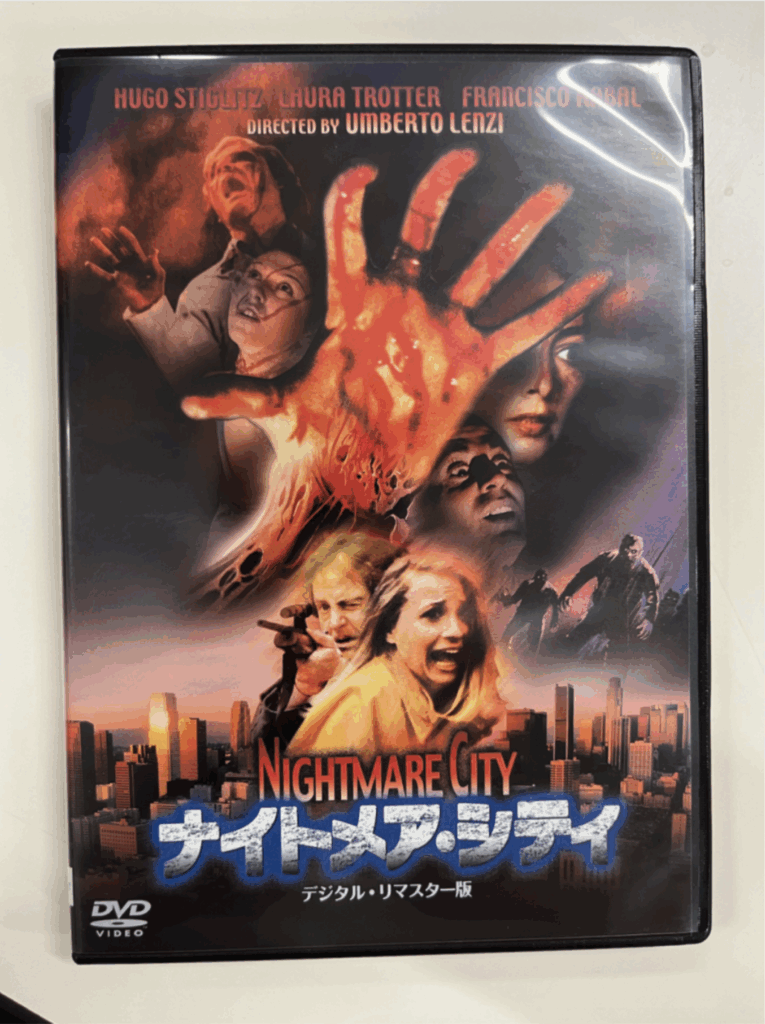

ゾンビ映画はその後も進化を続けてきた。最も大きな変化は「走り出した」 ということだ。 その変化が顕著に出てきたのは2000年代のこと。... というと、 すぐに出てくるのが、 「『バタリアン』(1985年)でも走っていた!」「いや、『ナイトメア・シティ』(1980年)が先だ!!」 という話。 確かにそうなのだが、そんなことを言い出したら『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』の時点で、冒頭の車を追いかけるシーンで、すでにちょっと走っていたが!?

....... いけないいけない。 ゾンビ好きが前面に出過ぎてしまっている。 冷静に。 ね? こうした 「どれが最初か論争」は確かに重要だし面白いが、ここで問題にしたいのは、表現的に最初の作品は何かということではなく、「どれだけその表現が広がったか」 ということである。

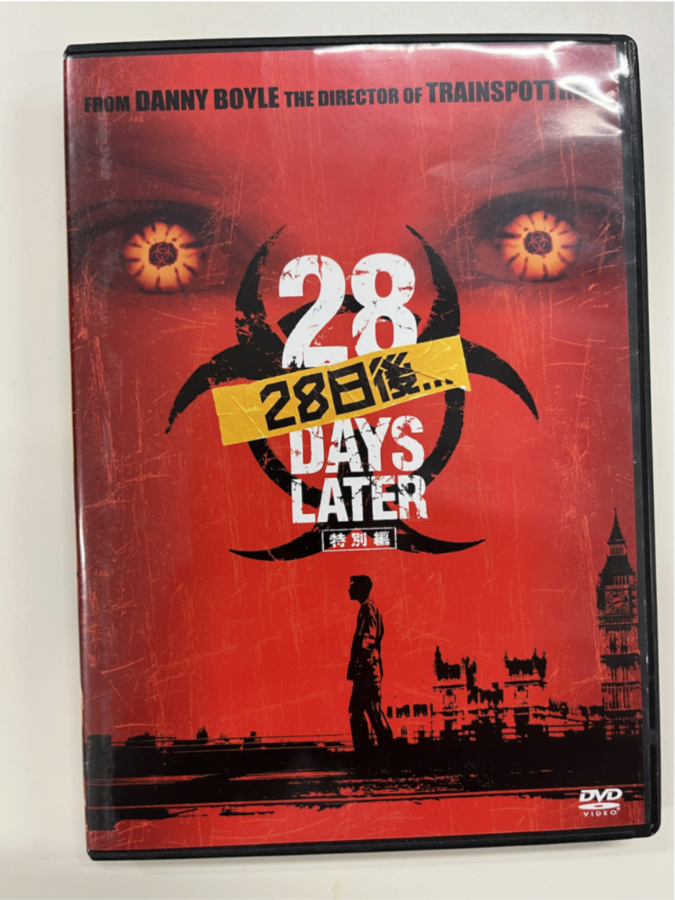

2002年に公開された 『28日後...』(監督:ダニー・ボイル)では、レイジウイルス、 という感染すると怒りに支配され我を忘れて人に襲い掛かるウイルスの脅威が描かれた。このレイジウイルス感染者がまさに「走るゾンビ」と認識され、2004年に公開された『ドーン・オブ・ザ・デッド』 (監督:ザック・スナイダ一)でも、ゾンビは全力疾走!

あれ?『ドーン・オブ・ザ・デッド』 ってどっかで聞いたことあるぞ。 そう、 ロメロ監督の『ゾンビ』の原題だ。本作は『ゾンビ』のリメイク作品なのである。 『ゾンビ』では、あんなにのろかったゾンビが、リメイク作品では全力疾走し、観客を驚かせた。

一方で、2002年には、ゲーム『バイオハザード』の実写映画も公開された。ポール・W・S・アンダーソン監督、ミラ・ヨヴォヴィッチ主演の本作は大ヒットシリーズとなり、テレビの地上波でも何度か放送され、日本人キャストも出演した。 本作の大ヒットによって、二匹目のどじょう、三匹目のどじょう、匹目のどじょうをねらって、ゾンビ映画の企画がお祭り状態になる。

こうして、2000年代には「走るゾンビ」 「ウイルス感染パニックゾンビ」 が大量にリリースされて、まさにゾンビ映画のパンデミック状態。 玉石混交で、めちゃくちゃな映画もたくさんあり、筆者が大学時代に浴びるようにゾンビ映画を観たのはこの時代であった。

ゾンビ映画はメディアとも関わって進化を遂げてきた。 たとえば、 『ゾンビ』 後の80年代のゾンビブームは、レンタルビデオショップの流行が後押しした。 現在のように大手のレンタルショップが数社ある状況とは異なり、 個人経営のビデオショップが営業していた時代である。 そうすると、そこに供給するコンテンツが必要になり、 多くの作品が作られたのである。

映画館で流せる本数には限りがあるが、 ビデオスルーのみであれば、 予算規模も少なく実現可能で、 制作機会が増える。 同じ理屈で、DVDが登場しレンタルDVD市場が活況を呈するのが2000年代だ。 そして、 今、サブスクリプションサービスが市場を伸ばしており、そこに流すためのコンテンツが求められている。

ゾンビは、映画の中で様々な特徴を獲得し、また、映画を観るメディアとも関わって進化してきたことがわかる。いや〜、 ゾンビ映画って本当にいいものですよね。 それではみなさん、 また次回の記事でお会いしましょう。 さよなら、さよなら、さよならっ♪