デジャヴはなぜ起きる?脳科学が解明した原因と仕組み。「既に見た感覚」の正体は“バグ”ではなく“健全なチェック機能”

この記事でわかること

- デジャヴの正体:脳のエラーではなく、むしろ「健全に機能している証拠」だった

- 脳内で何が起きている?:側頭葉と前頭葉という二つの部署が"対話"する瞬間の正体

- VR実験で再現成功:空間レイアウトの類似性がデジャヴを引き起こすメカニズム

- 若者に多い科学的理由:15〜25歳に頻発するのは、脳の"検証機能"が最も優秀な時期だから

- 疲れている時に増える理由:疲労時のデジャヴは、脳が懸命に現実の整合性を保とうとしている証

- 旅行好きに多い理由:新しい体験が多いほど「隠れた類似性」に遭遇しやすくなる

- デジャヴとジャメヴの違い:正反対の不思議な感覚、知っているものが知らないものに見える「未視感」とは

カフェの扉を開けた瞬間、コーヒーの香りとともに、不思議な感覚があなたを包み込みます。

「あれ…?この光景、知ってる」

右手のカウンター、窓際のテーブル、遠くから聞こえる笑い声。すべてが妙に懐かしい。でも、このカフェに来たのは今日が初めてのはず。頭の中で「知っている」と「知らないはず」という二つの声が同時に響いて、なんとも言えない不思議な気分になります。

これが「デジャヴ(既視感)」です。多くの人が一度は体験したことがある、この奇妙な感覚。前世の記憶?それとも未来予知?いいえ、最新の脳科学が解き明かした真相は、もっと科学的で、そして驚くほどポジティブなものでした。

実は、デジャヴは脳の「故障」なんかじゃありません。むしろ、あなたの脳が極めて健全に働いている証拠なんです。

- 1. デジャヴって、そもそも何?

- 1.1. 似て非なる現象たち

- 2. かつては「脳の誤作動」だと思われていた

- 2.1. 情報のタイムラグ説

- 2.2. 記憶のファイリングミス説

- 3. 実は「忘れた記憶」が引き金かも

- 3.1. 空間レイアウトの魔法

- 3.2. VRでデジャヴを再現!

- 4. 最新研究が明かす真実〜デジャヴは「優秀な証拠」だった〜

- 4.1. 脳内の二つの部署

- 4.2. デジャヴの瞬間に起きていること

- 5. どんな人がデジャヴを経験しやすい?

- 5.1. 若者に多い理由

- 5.2. 疲れている時に増える理由

- 5.3. 旅行好き・好奇心旺盛な人の脳

- 6. デジャヴは、脳からの「順調だよ」のサイン

- 6.1. 参考

デジャヴって、そもそも何?

デジャヴは、フランス語の「déjà vu(すでに見た)」に由来する言葉です。20世紀初頭、フランスの超心理学者エミール・ブワラックが、この不思議な体験を科学的に研究しようと提唱しました。

デジャヴの本質は、「実際は初めて」なのに「前にも経験した気がする」という矛盾にあります。この矛盾が、あの「あれ?」という独特の感覚を生み出すんですね。

似て非なる現象たち

デジャヴをより理解するために、混同されやすい現象と比べてみましょう。

- 正夢・予知夢:夢で見た出来事が後で現実になる。時間軸は「未来→現在」

- デジャヴ:今起きていることを「過去に体験した」と感じる。時間軸は「現在→過去(の記憶)」

- ジャメヴ(未視感):見慣れたものが突然知らないものに見える。例えば、毎日書いている自分の名前が、急に知らない文字のように感じる現象

デジャヴは未来を覗き見る不思議な力ではなく、あくまで「今」と「過去の記憶」の認識に関わる、脳の現象なんです。

かつては「脳の誤作動」だと思われていた

昔から、科学者たちはデジャヴを「脳のちょっとしたミス」として説明してきました。主な説は二つあります。

情報のタイムラグ説

私たちは左右二つの目で世界を見ていますよね。この説では、片方の目からの情報がもう片方より少しだけ遅れて脳に届くことで、デジャヴが起こるとされています。脳が最初の情報を「現在」、遅れて届いた同じ情報を「過去の記憶」と勘違いしてしまうというわけです。

記憶のファイリングミス説

脳の記憶を管理する「海馬」という部分が、新しい体験を誤って「長期記憶」の棚に直接しまい込んでしまう。すると、「今まさに体験していること」を「ずっと前から知っていたこと」だと認識してしまいます。

実際、記憶に関わる「側頭葉」に問題がある側頭葉てんかんの患者さんは、発作の前兆として頻繁にデジャヴを経験することが報告されています。これは、デジャヴが脳の記憶システム、特に側頭葉周辺で起きていることを示す証拠でもあります。

実は「忘れた記憶」が引き金かも

心理学からは、もっと面白い説が提唱されています。それが「類似性認知メカニズム」です。

この説の核心は、「完全に忘れた過去の記憶と、今の体験が似ているとき、デジャヴが起こる」というもの。脳は無意識にその類似性を感じ取るけれど、何と似ているのか思い出せない。この「出どころ不明の懐かしさ」がデジャヴの正体だというんです。

空間レイアウトの魔法

特にデジャヴを引き起こしやすいのが「空間の配置」です。

初めて入ったカフェで既視感を覚えたとします。内装やメニューは見たことがないのに、「右にカウンター、左の窓際にテーブルが三つ」という空間のレイアウトが、昔旅行先で立ち寄ったレストランや、映画のワンシーンと構造的にそっくりだったらどうでしょう?

あなたの脳は、その空間パターンの類似性を瞬時にキャッチします。でも、元の記憶(旅行先や映画)は完全に忘れているので、なぜ懐かしいのか説明できない。結果として、「理由はわからないけど、知っている」という不思議な感覚だけが残るんです。

VRでデジャヴを再現!

米コロラド州立大学の認知心理学者アン・クリアリー氏の研究チームは、この「空間類似性」説を検証するユニークな実験を行いました。

被験者にVR(バーチャルリアリティ)で「廃品置き場」を体験させた後、全く違う「水族館」のVR空間を見せます。ただし、この水族館は廃品置き場と空間レイアウトが完全に同じになるよう設計されているんです。

すると、多くの被験者が「この水族館、どこかで来たことがあるような…」とデジャヴ感覚を報告しました。廃品置き場と同じレイアウトだとは全く気づかないまま、脳は無意識にその構造的類似性を検知していたんですね。

この実験は、デジャヴが単なる気のせいではなく、脳の高度なパターン認識能力の証明であることを示しています。

最新研究が明かす真実〜デジャヴは「優秀な証拠」だった〜

ここからが、最もワクワクする部分です。最新の脳科学研究は、デジャヴに対する見方を180度変えてしまいました。

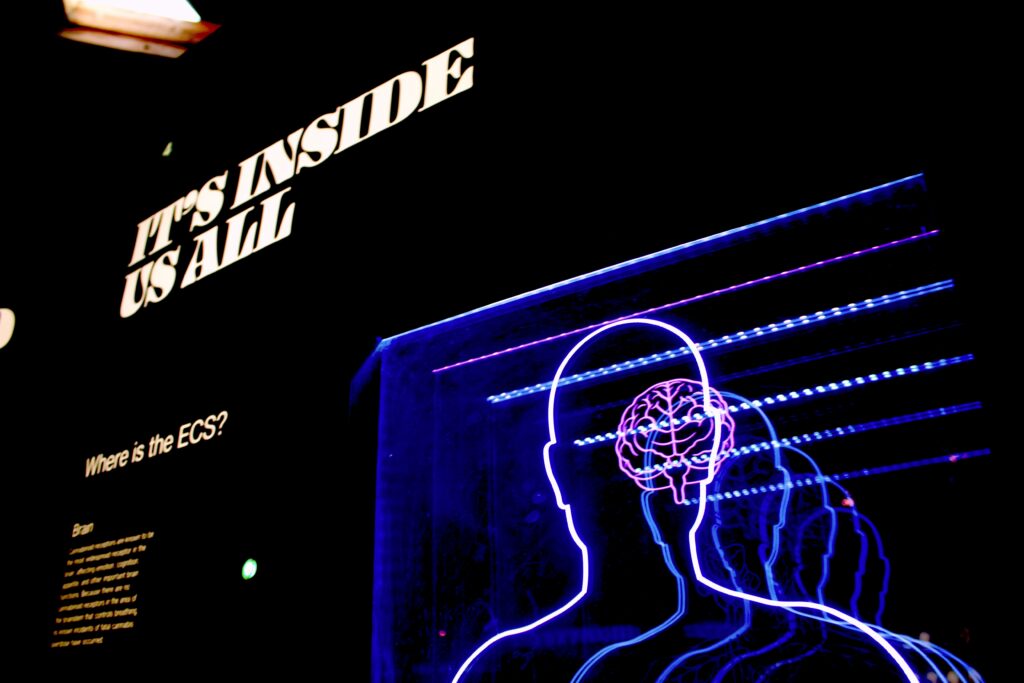

脳内の二つの部署

私たちの脳には、大きく分けて二つの重要な機能エリアがあります。

- 側頭葉(記憶部署):「あ、これ知ってる!」という既知感を生み出す部署。時々、間違ったアラームを鳴らすことがあります。

- 前頭葉(チェック部署):論理的に判断し、意思決定を行う司令塔。側頭葉からのアラームを受けて「本当にそうか?」と事実確認(ファクトチェック)を行います。

デジャヴの瞬間に起きていること

最新の「ファクトチェック説」によれば、デジャヴのメカニズムはこうです。

- 何らかのきっかけで、側頭葉が「この光景、知ってる!」という誤った信号を発信(エラー発生)

- 前頭葉がその信号を受け取り、自分の記憶データベースを検索

- 前頭葉が「いや、ここに来た記録はない。この信号は間違いだ」と結論(エラー検知・修正)

私たちが「デジャヴ」として体験しているのは、この「知っている感じ(側頭葉)」と「知らないはず(前頭葉)」という二つの信号が衝突する瞬間なんです。

つまり、デジャヴを経験するということは、あなたの脳のファクトチェック機能が正常に作動し、記憶のエラーを見事に食い止めた「成功体験」なのです。

セント・アンドルーズ大学の神経科学者アキラ・オコナー博士が指摘するように、デジャヴは記憶のエラーではなく、むしろ脳が誤った記憶を持つのを防いでいるサインなんですね。

どんな人がデジャヴを経験しやすい?

ファクトチェック説が正しいなら、どんな人がデジャヴを経験しやすいのでしょうか?その傾向を見ると、この説の正しさがさらにわかります。

若者に多い理由

調査によると、デジャヴは15歳から25歳くらいの若者が最も頻繁に経験します。年齢を重ねると、その頻度は減っていきます。

これは若い脳が未熟だから、ではありません。むしろ逆です。

若い脳、特に前頭葉は最も活発で敏感な時期にあります。そのため、側頭葉が発する小さな記憶エラーも見逃さず、敏感に検知・修正できるんです。年を重ねると、このエラー検知システムの感度が少し鈍くなるため、デジャヴとして認識される機会が減っていくと考えられています。

つまり、若者のデジャヴは、脳の監視システムが最高のパフォーマンスを発揮している証拠なんです。

疲れている時に増える理由

「疲れている時やストレスが溜まっている時にデジャヴが多い」と感じたことはありませんか?これにも科学的根拠があります。

脳を一つの会社に例えてみましょう。疲労やストレスは、社内の情報伝達システムにノイズを生じさせます。社員(脳細胞)が疲れると、部署間(側頭葉と前頭葉)の連絡ミスが増えやすくなります。

結果、側頭葉から間違った報告(誤った既知感)が上がりやすくなり、前頭葉の修正作業が増える。つまり、疲れている時にデジャヴが増えるのは、脳が機能不全に陥っているからではなく、過酷な状況下でもなお、現実の整合性を保とうとファクトチェック機能が懸命に働いているからなんです。

旅行好き・好奇心旺盛な人の脳

よく旅行する人や、学歴が高い人ほどデジャヴを経験しやすいというデータもあります。

これは、彼らが常に新しい情報や環境に触れているためです。新しい風景、人々、知識との出会いは、先ほどの「隠れた類似性」が生まれる機会を格段に増やします。

訪れたことのない海外の街並みが故郷の風景と似ていたり、新しく学んだ概念が昔の知識と構造的に似ていたり。そうした「新しいけれど、どこか懐かしい」刺激に多く晒されることで、側頭葉の「既知感アラーム」が鳴る確率が自然と高まります。

そして、その都度、優秀な前頭葉が「これは既視感であって、実際の記憶ではない」と正確に判断を下すんです。それは、活発な知性が生み出す必然的な副産物とも言えるかもしれません。

デジャヴは、脳からの「順調だよ」のサイン

冒頭のカフェのシーンを思い出してください。あの不思議な懐かしさと、それに伴う一抹の不安。

でも今なら、あの感覚を全く新しい目で見ることができるはずです。

デジャヴは、私たちの現実認識を揺るがす"バグ"ではありません。むしろ、その現実の確かさを守るために、脳が静かに、絶え間なく行っている"自己チェック"の輝きなんです。

側頭葉が奏でる「懐かしいメロディ」と、前頭葉が下す「それは幻だ」という冷静な判断。デジャヴとは、その二つの声が私たちの意識の中で響き合う、一瞬のハーモニー。それは、私たちの脳が正常に、健全に作動していることを示す心地よいサインなのかもしれません。

次にあなたがデジャヴを体験したら、戸惑う必要はありません。その代わりに、ほんの少しだけ、あなたの頭の中でたゆまず働き続ける、忠実なファクトチェッカーの存在に思いを馳せてみてください。

その瞬間、あなたは自分の内なる世界の深遠さと精巧さに、静かな驚きを感じることでしょう。世界は少しだけ面白く、そしてあなたの脳は、もっと愛おしく感じられるはずです。

参考

- デジャブとはどんな現象? なぜ起きるのかを心理学の観点から解説 - マイナビウーマン

- 初めてなのに「見たことがある」という感覚、「デジャブ」かも? 正夢や予知夢との違いも紹介 - Oggi

- ドクターUの幻語新作7【既視感】 | HEIAN WEB MAGAZINE

- デジャブの意味や仕組みとは? 現象が起こりやすい人と考えられる特徴も紹介 | Domani

- The Fascinating Science of Déjà Vu - Psychology Today

- 「あれ? この景色どこかで…」デジャヴュが起こる脳のナゾ - logmi Business

- 脳が起こす不思議な現象:デジャブ、ジャメブ、フラッシュバックを徹底解説! - YouTube

- デジャヴとは何か? あの奇妙な感覚を科学的に解明する - Esquire

- なぜ人はデジャヴュを体験するのか - VICE

- 新しいウィンドウで開くmaruoka.or.jp側頭葉てんかん – 脳・神経疾患 - 酒田市 - 医療法人 丸岡医院新しいウィンドウで開くpmc.ncbi.nlm.nih.govDéjà Experiences in Temporal Lobe Epilepsy - PMC新しいウィンドウで開くfashionsnap.comよく旅行をする人や夢を覚えている人に多い?なぜ人はデジャヴュを体験するのか新しいウィンドウで開くhealth.clevelandclinic.orgDéjà Vu: What It Is and Why It Happens - Cleveland Clinic Health Essentials新しいウィンドウで開くpsych.or.jpデジャビュ現象はなぜ起こるのですか? | 日本心理学会新しいウィンドウで開くyotsuyagakuin-tsushin.comデジャビュを心理学的に分析してみたら? - 四谷学院通信講座新しいウィンドウで開くnazology.kusuguru.co.jp研究室でデジャヴを再現することに成功。仕組み解明へ - ナゾロジー新しいウィンドウで開くsciencefocus.comHere's what déjà vu (or the lack of it) says about your brain health新しいウィンドウで開くvietnam.vnデジャヴ現象を解読する - Vietnam.vn新しいウィンドウで開くzexy.netデジャブ(デジャヴ)とは?起こる理由や体験しやすい人の特徴 -セキララゼクシィ新しいウィンドウで開くyoutube.comデジャヴは時間が巻き戻る錯覚?その仕組みとは? - YouTube新しいウィンドウで開くwomenshealthmag.comデジャヴ(既視感)とは? 専門家に聞いたデジャブと感じる5つの理由 - Women's Health新しいウィンドウで開くtabi-labo.com「デジャヴ」の真逆の現象「ジャメヴ」って経験したことある?未だ解明されない人体の謎に専