なぜmixiの「黒歴史」を愛してしまうのか? 足あとに一喜一憂し紹介文にすべてをかけた日々。後継SNS「mixi2」が示す優しいインターネットの未来

「昔のmixi日記、もう一度見る勇気ある?」

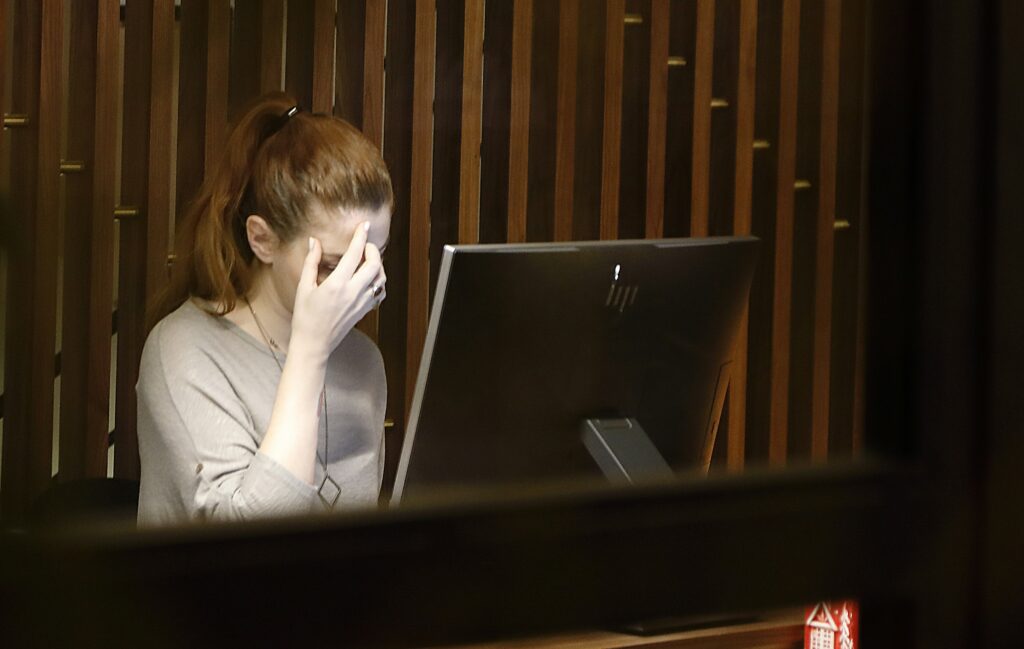

そんな質問を投げかけられたら、多くの30代、40代の人は「うわ、やめて!」と顔をしかめるのではないでしょうか。深夜にポエムのような日記を書いたこと、好きな人への想いを遠回しに綴ったこと、哲学的な問いに真剣に向き合っていた若き日の自分——。そんな「黒歴史」が、あのオレンジ色の画面の向こうに、今も静かに眠っているのです。

でも、不思議なことに、その恥ずかしさの中には、どこか愛おしさも混じっています。なぜなら、mixiは単なる「過去のSNS」ではなく、多くの日本人にとって、デジタル上の人間関係を初めて体験した場所、つまりデジタルな故郷だったからです。

2024年12月、そのmixiの後継サービスとして「mixi2」がリリースされました。なぜ今、かつてのSNSが再び注目を集めているのでしょうか? その背景には、私たちが現代のソーシャルメディアに感じている、ある種の「疲れ」があるのかもしれません。

mixiの歴史を振り返ることは、ソーシャルメディアが私たちに何をもたらし、何を奪ってきたのかを知る旅でもあります。「足あと」「紹介文」「黒歴史」といった、当時を知る人なら思わずニヤリとしてしまうキーワードを手がかりに、その謎を解き明かしていきましょう。

- 1. 「壁に囲まれた庭」が生まれた理由〜2000年代のインターネット事情〜

- 1.1. ガラケーとブログと2ちゃんねるの時代

- 1.2. 「招待制」というキラーフィーチャー

- 1.3. 爆発的な広がりを見せた「日記」と「コミュニティ」

- 2. 「足あと」が生んだ、一喜一憂の日々

- 2.1. 誰かが見に来てくれた証拠

- 2.2. でも、ちょっと重かった

- 2.3. 足あとが消えた日

- 3. 「紹介文」と「黒歴史」共同で作るアイデンティティ

- 3.1. 友達が書いてくれる自己紹介

- 3.2. 10代の真剣さが生んだ「黒歴史」

- 3.3. 「バトン」で繋がる自己開示の文化

- 4. 「mixi2」が提案する、優しいソーシャルメディアの形

- 4.1. なぜ今、mixiが戻ってきたのか

- 4.2. 現代版「壁に囲まれた庭」の設計

- 4.3. 誰がmixi2に集まっているのか

- 5. mixiが教えてくれたこと〜ソーシャルメディアの未来〜

- 5.1. 「黒歴史」は、実は宝物だった

- 5.2. mixiが残した文化的影響

- 5.3. 「居心地の良い場所」を求める声

- 5.4. 参考

「壁に囲まれた庭」が生まれた理由〜2000年代のインターネット事情〜

ガラケーとブログと2ちゃんねるの時代

時は2004年。まだスマートフォンは存在せず、「ガラケー」と呼ばれる折りたたみ式の携帯電話が主流でした。インターネットは家庭のパソコンで楽しむもので、ダイヤルアップからブロードバンドへの切り替わりが進んでいた頃です。

当時、インターネットで自分を表現する手段といえば、「JUGEM」や「アメーバブログ」といったブログサービスでした。一方で、「2ちゃんねる」のような匿名掲示板も大人気。自由で活発な議論が交わされる反面、時には攻撃的なやりとりや「炎上」も日常茶飯事で、インターネットは「怖い場所」というイメージも強かったのです。

そんな中、若者たちは携帯電話のキャリアメールで友達とつながっていました。文字数制限がある中で、絵文字や顔文字を駆使して感情を表現する——そんなコミュニケーション文化が、既に根付いていたのです。

「招待制」というキラーフィーチャー

2004年2月、日本に「mixi」が登場しました。名前の由来は「mix(交流する)」と「i(人)」。アメリカのSNS「Friendster」にヒントを得て作られたこのサービスには、当時としては画期的な特徴がありました。

それが「招待制」です。

mixiに参加するには、既に利用している友人から招待してもらう必要がありました。この仕組みが、インターネットの「怖さ」に対する明確な解決策になったのです。メディア研究者の濱野智史氏が指摘したように、招待制は「安全な、半分閉じた世界」を作り出しました。ブログや掲示板で頻発していた炎上から隔離された、信頼できる人だけがいる空間——それがmixiだったのです。

招待してくれた人は実際の友人や知人ですから、ユーザーは本名に近い名前で安心して利用できました。匿名文化が主流だったインターネットの中で、これは革命的でした。おかげで、大学時代の友人や地元の旧友とオンラインで再会するという、当時としては感動的な体験が可能になったのです。

爆発的な広がりを見せた「日記」と「コミュニティ」

mixiのユーザー数は急速に伸び、2006年3月には300万人を突破。同年9月には東京証券取引所マザーズ市場に上場し、まさに社会現象となりました。

人気の中心にあったのが「日記」機能です。公開ブログよりも親密な、友達だけに向けた日記。今日あった出来事、ちょっとした心の動き、週末の予定——そんな日常を気軽に綴る文化が生まれました。

そしてもう一つの革命が「コミュニティ」でした。音楽の趣味、好きなアニメ、マニアックな関心事——共通の話題を持つ人たちが集まる場所です。現実の友人以外とも繋がれる、この機能は画期的でした。「本を読むのが遅い」「多様性を認めたい」といった、ニッチなコミュニティに参加することで、自分のアイデンティティを表現することもできたのです。

友人は「マイミクシィ(マイミク)」として登録され、この相互承認の関係性が、mixiにおける人間関係の基本となりました。

壁に囲まれた庭——それは制限ではなく、mixiの最大の魅力だったのです。

「足あと」が生んだ、一喜一憂の日々

誰かが見に来てくれた証拠

「えっ、あの人が私のページ見てくれてる!」

mixiを使っていた人なら、そんな経験が一度はあるはずです。その感情の源が「足あと」機能でした。

足あとは、誰かがあなたのプロフィールページを訪問すると、その日時が記録として残る機能です。メッセージやコメントほど直接的ではありませんが、「あなたに関心があります」というサインになりました。特に恥ずかしがり屋な人にとっては、相手に気持ちをさりげなく伝える手段として重宝されたのです。

好きな人からの足あとを見つけた時の、あのドキドキ感。尊敬する先輩が自分の日記を読んでくれていたことに気づいた時の、あの嬉しさ。足あとは、「自分の存在が認められた」という強力な承認になりました。だからこそ、多くの人が日記を更新し、コンテンツを作り続けたのです。

でも、ちょっと重かった

ところが、この足あと機能には裏の顔もありました。

「あの人のページ、何回も見てたらストーカーみたいに思われないかな…」 「足あとがついてるのに、返さないと失礼かも…」

すべての訪問が記録されるという事実は、軽度の監視社会を作り出してしまったのです。気になる人のページを覗いてみたいけど、足あとが残るのが怖くて躊躇する——そんなジレンマを抱えた経験がある人も多いでしょう。

さらに、「足あと返し」という暗黙のルールが生まれました。足あとを付けられたら、訪問し返すのがマナー。日記を読んだらコメントを残すべき——。こうした相互義務の連鎖が、次第に楽しいはずのコミュニケーションを、疲れる作業に変えていったのです。

これが「mixi疲れ」と呼ばれる現象でした。

加えて、スパム業者が自動プログラムで大量の足あとを残し、ユーザーを誘導する「足あとスパム」も横行しました。多くの人がmixiを退会する理由として、この足あとの「重さ」を挙げたのです。

足あとが消えた日

2011年、mixiは重大な決断を下します。足あと機能の廃止です。

社内データでは、ユーザーがこの機能を敬遠する傾向や、退会との相関関係が示されていました。運営側は、より自由で気軽なコミュニケーションを目指したのです。

しかし、この決定に対して大規模な抗議が起こりました。機能廃止に反対するコミュニティには26万人以上が参加。多くのユーザーが、「つながりを微かに感じる感覚」が失われたと嘆いたのです。彼らにとって、足あとがもたらす承認の喜びは、それが生む不安を上回る価値があったのでした。

確かに、運営の報告によれば、廃止後に新たな友人申請が60%増加したそうです。しかし皮肉なことに、この決定は最も熱心なユーザーの心を離れさせ、プラットフォームの衰退を加速させる一因になったかもしれません。

技術的には合理的だったこの判断は、感情的には大きな痛手だったのです。

「紹介文」と「黒歴史」共同で作るアイデンティティ

友達が書いてくれる自己紹介

mixiには、もう一つユニークな機能がありました。それが「紹介文」です。

これは、あなたのマイミクがあなたのプロフィール上に公開で文章を書ける機能でした。「彼は音楽の趣味が最高で、話していて飽きない人です」「いつも周りを笑わせてくれる、ムードメーカー」——友人たちが、あなたがどんな人物かを証言してくれるのです。

たくさんの友達から、愛情のこもった紹介文を書いてもらうことは、一種のステータスでした。それは、「仲間によって承認されたあなた」という社会的証明書だったのです。

内容は心からの賞賛から、内輪のジョーク、愛情のこもったいじりまで様々。この機能は、主要なSNSの歴史の中でも極めて珍しいもので、個人のアイデンティティは他者との関係の中で作られるという、mixiの文化を象徴していました。

10代の真剣さが生んだ「黒歴史」

そして、忘れてはならないのが「日記」です。

10代、20代の若者たちが、後から見返すと顔から火が出るほど恥ずかしい真剣さで、自分の日常を記録していました。片思いの悩み、哲学的な思索、バンド活動への情熱——。一過性のおしゃべりとは違い、これらの日記は永久にデジタル空間に刻まれたのです。

アニメ『∀ガンダム』に由来する「黒歴史」という言葉は、まさにこの恥ずかしいデジタルな若気の至りを表現するのにぴったりでした。今、自分の古いmixi日記を発見することは、ある世代にとって恐怖と懐かしさが入り混じった通過儀礼となっています。

「うわぁ、こんなこと書いてたの私…!」という気恥ずかしさの中に、「でも、あの頃は本当に真剣だったんだよね」という愛おしさが混じる——。デジタル上に黒歴史を持つという共通体験は、世代間の強力な連帯感を生んでいます。

「バトン」で繋がる自己開示の文化

もう一つ、当時を象徴する文化が「バトン」でした。

これは、友人から友人へと日記を通じて渡される、チェーンレター形式のアンケートです。「好きな食べ物は?」「初恋の思い出は?」「尊敬する人は?」といった質問に答えて、次に回答してほしい友達を指名する——。

バトンは、コンテンツを簡単に作れる手段であり、自己開示のツールであり、そしてマイミクとの絆を再確認する儀式でもありました。指名されたら答えるのが暗黙のマナーで、これもまたmixiの内部文化の一部だったのです。

mixiにおける自己とは、一人で宣言するものではなく、他者との関係性の中で共同で築き上げられる、演劇的なプロセスだったのです。

「mixi2」が提案する、優しいソーシャルメディアの形

なぜ今、mixiが戻ってきたのか

2024年12月、「mixi2」がリリースされました。

なぜ今、20年前のSNSが復活するのでしょうか? その背景には、現代のソーシャルメディアが抱える問題への強い反発があります。

X(旧Twitter)で見られる誹謗中傷、フェイクニュース、アルゴリズムによって操作される体験、そして常に「いいね」や「リポスト」を気にしながら自分を演出し続ける疲労感——。多くの人が、ソーシャルメディアに疲れているのです。

mixi2は、「楽しく、優しく、ほっこりとした場」になることを明確に掲げています。見知らぬ他者への発信ではなく、既存の人間関係を深めることに焦点を当てた、新しい(でも、どこか懐かしい)コミュニケーションの形なのです。

現代版「壁に囲まれた庭」の設計

mixi2は、初代mixiの教訓を活かしながら、現代に合わせてアップデートされています。

まず、18歳以上を対象とした完全招待制のモバイル専用アプリです。意図的に小規模で、安全で、管理された環境を選んでいます。

最も特徴的なのが、時系列表示のタイムラインです。多くの現代SNSは、アルゴリズムがユーザーの「エンゲージメント」を最大化するために、投稿の表示順を勝手に並び替えます。しかしmixi2は、フォローしている人の投稿を、ただ時系列に並べるだけ。これは、プラットフォームの都合よりも、ユーザー自身のコントロールを優先する設計思想の表れです。

そして何より重要なのは、足あと機能がないことです。かつての失敗から学び、訪問者を追跡する機能は意図的に外されています。代わりに、テキストにアニメーションやスタイルを加えて感情を豊かに表現できる「エモテキ」機能が導入され、新しい形の表現の楽しさを提供しています。

初代mixiの「コミュニティ」や「イベント」といった人気機能は引き継がれていますが、アカウントの連携やデータ移行は一切できません。これは完全に独立した新しいサービスとして、過去との決別を意味しています。

誰がmixi2に集まっているのか

サービス開始直後、ユーザー数は推定143万人に達しました。

その中心は、現在30代から40代となった、かつてのmixiユーザーです。彼らは初代mixiに郷愁を感じると同時に、既存のSNSに幻滅している層でもあります。特にXの混乱から逃れたい人たちにとって、より穏やかなオンラインの「サードプレイス」として、mixi2は注目を集めているのです。

mixiが教えてくれたこと〜ソーシャルメディアの未来〜

「黒歴史」は、実は宝物だった

かつては消し去りたいほどの恥ずかしさの対象だった「黒歴史」。でも今、私たちはそれをノスタルジックな愛情をもって振り返っています。

あの頃の未熟で、ありのままの自分。真剣に悩み、全力で笑い、時にはポエムのような文章を書いていた日々。それは、私たちがどう成長してきたかを示す、かけがえのないデジタル遺産なのです。

mixiは、ある世代にとって、この遺産の大切な保管庫です。

mixiが残した文化的影響

mixiは、日本でオンラインのソーシャルネットワーキングを日常的な行為へと変えました。

プロフィールを作り、コメントを交わし、グループを形成し、オンラインで人間関係を築く——そんなデジタル社会生活の基本を、一つの世代に教えたのがmixiでした。

そのコミュニティ機能は、後のFacebookグループやRedditなどで見られる、ニッチな趣味のグループ文化の先駆けでもありました。足あと機能が生んだ「承認欲求」の問題は、現代の「いいね」文化の課題を先取りしていたとも言えます。

「居心地の良い場所」を求める声

mixi2の登場は、それがどれほどの市場シェアを獲得するかに関わらず、大きな意味を持っています。

なぜなら、成長至上主義でアルゴリズム駆動型のソーシャルメディアという、現代の支配的なモデルに対する、明確な対抗提案だからです。

人は、誰もがいる巨大な広場ではなく、信頼できる仲間と過ごせる小さな居間を求めている——。mixiからmixi2への旅路は、そんな人間の根源的な欲求を浮き彫りにしています。

現代のソーシャルメディアは、より多くの人にリーチすること、より多くの「エンゲージメント」を生むことに最適化されています。しかし、それは本当に私たちが求めているものなのでしょうか?

初代mixiのオレンジ色の画面は、おそらく、より意図的に設計された新しいデジタルコミュニティの夜明けへと道を譲りました。それは、オープンウェブの喧騒に疲れた世界において、安全で、親密で、コントロール可能な空間という、最初の壁に囲まれた庭が持っていた原則が、今なお強力な魅力を放っていることの証明です。

ソーシャルメディアの未来は、単一の巨大プラットフォームの中にはないかもしれません。むしろ、それぞれが静かで、優しく、心温まる「デジタルな故郷」を持てる、多様な空間のエコシステムの中にこそ、見出されるのではないでしょうか。

あのオレンジ色の画面が教えてくれたのは、人と人とのつながりには、時に「壁」が必要だということ。その壁は閉鎖性ではなく、安心感の源だったのです。

【随時更新】偏愛クリエイター辞典【PinTo Times寄稿】

PinTo Timesの公式クリエイター辞典。サウナ、酷道、路上園芸、クラフトコーラなど、ユニークな対象への深い「偏愛」を持つ専門家たちを一挙にご紹介。彼らの情熱に触れ、あなたの知らない新しい世界の扉を開けてみませんか?

参考

- influfect.commixi(ミクシィ)の歴史と未来 - INFLUFECT

- mixi 17周年「人と人とのつながりで広がったサービス」創業者笠原が語るつながりへの想い

- 平成のブログに書き殴った「黒歴史」。mixiは“匂わせ”の先駆けだった?

- 初代mixi世代が見るmixi2|山下顕多朗 (Kentaro Yamashita) - note

- 【おもいでタイムライン】第5回:1999〜1997年、手のひらからIT革命 - KDDI トビラ

- 2000年代の携帯メール独特の文字・記号による表現はなぜ生まれたのですか - ことばの疑問

- 「ウィルコム」「ガラケー」写真で振り返る深い魅力 カップル購入や、デコ電、「写メる」などの言葉も

- オフィス移転遍歴から見る株式会社ミクシィの歴史とは|officee magazine

- ミクシィが示すSNSの変遷 - ITとPCに関連する用語の解説

- SNSブームの草分け『mixi』の“足あと”、ピークを過ぎても使い続けるマイミクたち | 週刊女性PRIME

- インスタ世代には分からない……日本初SNS「mixi」で人々が経験した胸キュンと黒歴史

- SNS『mixi』、ユーザー数300万人を突破~ 84日間で、新たに100万人が登録 ~http://mixi.jp/ | ニュース| 株式会社MIXI

- コミュニティはなぜ愛され続けるのか - kakeru(かける)

- #224 10年ぶりにmixiのアカウントを作ってみた | Souffle(スーフル)

- はじめてのスマートフォン版mixi【使い方ガイド】 | mixi運営者ブログ | mixi公式サイト

- 事実上の“足あと”復活――mixiの考える「ユーザーファースト」とは何か - ITmedia

- 全盛期の思い出がエモすぎた - 俺の遺言を聴いてほしい

- 新しいウィンドウで開くoricon.co.jp

- mixi、今なぜ再注目? “オワコン”の声に運営側「危機感はなかった」 Z世代を魅了する国産SNSゆえの“ある”独自性 | オリコンニュース(ORICON NEWS)

- 「mixi疲れ」を心理学から考える - ITmedia NEWS

- かつてmixiで友だちに書いてもらった紹介文を振り返ってみた|minori

- 「mixi」久しぶりに開いてみたら… 「黒歴史」だけど輝くあの頃

- mixi世代直撃! リレー式自己紹介「バトン」がTwitterアプリとして復活 - ねとらぼ

- 「mixi日記は黒歴史」なのか? ユーザーの人生刻んだ20年史「SNSの蓄積は、人生そのもの」

- mixi2とは?従来のmixiとの違いや利用方法・おすすめな人などについて解説! - PreBell

- MIXIが新SNS「mixi2」提供開始、短文ベースの招待制SNSでコミュニティ機能などを搭載