なぜ日本の文房具は、世界中の人を「沼」に落とす?― ペン1本に隠された、言語・文化・執念の物語

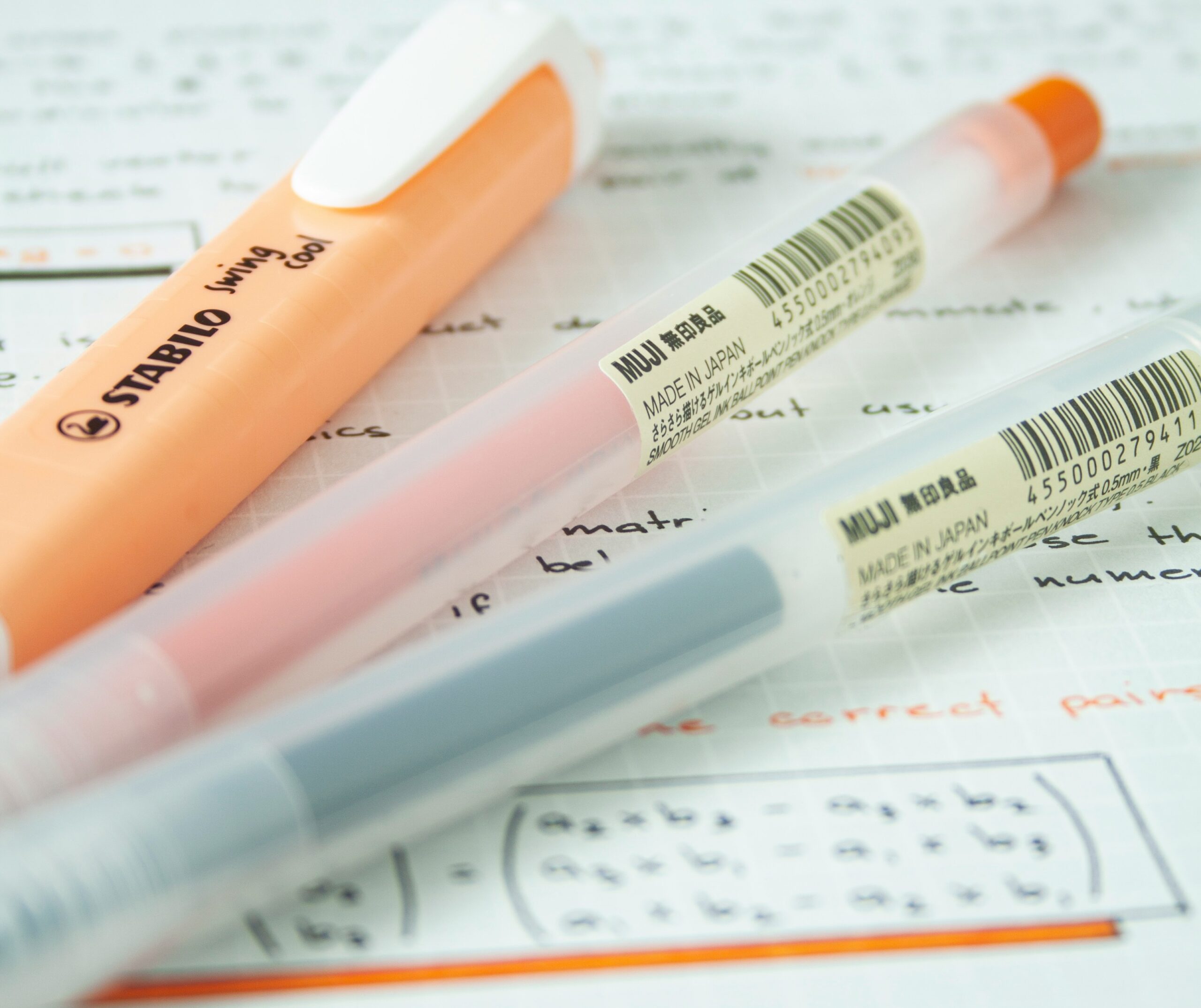

カリカリ、という心地よい音を立てて、ペン先が紙の上を滑っていく。

試験中、ノートを取るとき、手紙を書くとき。私たちは何気なくペンを握り、思考を文字に変えていきます。インクはかすれることなく、まるで氷の上を滑るように紙の上を走る。書き間違えても、消しゴムで軽く撫でれば跡形もなく消え去り、真っ白なキャンバスが戻ってくる。シャープペンシルをカチカチとノックすれば、いつも最適な長さの芯が顔を出してくれる。

この「当たり前」の快適さ、実は全く当たり前ではないことをご存知でしょうか?

海外から日本を訪れた旅行者が、文房具店で目を輝かせながら、何時間もペンを選んでいる光景。フランスのおしゃれなセレクトショップに設けられた「日本の文房具コーナー」。世界中の文房具マニアたちが「日本の文具は、もはやズルい」と口を揃える現象。

一体なぜ、たかがペン一本が、これほどまでに世界中の人々を夢中にさせるのでしょう?

その答えは、単なる「品質が良い」という言葉だけでは説明できません。そこには、日本語という言語の特殊性、美しい文字を尊ぶ文化、そして作り手たちの想像を絶する開発競争の歴史が、複雑に絡み合っているのです。

- 1. 「書ければいい」vs「書く喜び」― 世界の文房具、3つの哲学

- 1.1. アメリカ流:「これで十分でしょ?」の割り切り

- 1.2. ヨーロッパ(ドイツ)流:「一生モノ」へのこだわり

- 1.3. 日本流:「書く」を「体験」に変える魔法

- 2. 「とめ、はね、はらい」が育てた、繊細すぎる感性

- 2.1. 日本語が要求した「精密機械」としてのペン

- 2.2. 文化が育てた「こだわりすぎる消費者」

- 2.3. 「紙の先進国」という歴史的な幸運

- 3. 終わりなき"ペン戦争" ― 開発者たちが起こした奇跡

- 3.1. ボールペン「インク戦争」― 油性なのに水性のようななめらかさ?

- 3.2. シャープペン「芯折れず戦争」― 2つの完璧なる答え

- 4. 「おもてなし」の心が生んだ、0.1mmの先にあるもの

- 4.1. 「ものづくり」― 完璧を求める職人魂

- 4.2. 「おもてなし」― 言葉にならない不満を先回りする

- 5. おわりに

- 5.1. 参考

「書ければいい」vs「書く喜び」― 世界の文房具、3つの哲学

日本の文房具の特異性を理解するために、まずは世界のライバルたちに目を向けてみましょう。そこには、文房具に対する根本的な「考え方の違い」が浮かび上がってきます。

アメリカ流:「これで十分でしょ?」の割り切り

アメリカの文房具の合言葉は、シンプルに「用を足せばそれでいい」。

象徴的なのは、あの黄色いボディにピンクの消しゴムがついた「No. 2ペンシル」や、何にでも書けちゃう油性マーカー「シャーピー」です。シャーピーなんて、もはや「マーカー」の代名詞になるほど普及しています。法律家が愛用する黄色い「リーガルパッド」も、表紙すらなく、ビリビリとすぐ切り離せるという潔さ。デザインはポップでカラフル、自己表現を大切にする多様な文化を反映しています。

面白いのは、アメリカの小学校では新学期に買った文房具を、クラスの「共有物」として集める習慣があること。つまり、自分専用のペンへの愛着が育ちにくいんですね。「道具はあくまで道具」という、実にアメリカらしい価値観です。

ヨーロッパ(ドイツ)流:「一生モノ」へのこだわり

一方、ヨーロッパ、特にドイツの文房具は、「良いものを長く使う」という文化の体現です。

バウハウスのデザイン思想にも通じる、質実剛健な作り。ラミー、ペリカン、ファーバーカステルといったブランドは、高品質な素材と人間工学に基づいた設計で、時に所有者の「ステータス」にもなります。

興味深いのは、ドイツの小学生が万年筆で文字の書き方を習うという事実。「正しい道具を大切に使う」という伝統が、子どもの頃から叩き込まれるんですね。ペンは比較的太く、しっかりとした重みがあり、安定した筆記を何より重視しています。

日本流:「書く」を「体験」に変える魔法

そして日本。日本の文房具は、「書く」という単純な作業を、心地よい「体験」へと変えることに命を懸けています。

アメリカのペンが「書ければOK」なのに対し、日本のペンは「圧倒的な使い心地」を追求します。ドイツのペンが「一生の相棒」なら、日本のペンは「あなたの手に溶け込む空気のような存在」を目指すのです。

例えば、長時間書いても疲れないパイロットの「ドクターグリップ」。常に新しい角で消せるコクヨの「カドケシ」。これらは単なる機能を超えた「快感」を提供しています。

| 地域 | 中心となる哲学 | 主な特徴 | 象徴的な製品 |

|---|---|---|---|

| 日本 | 体験と感性 | 高機能、細部へのこだわり、革新性、「カワイイ」デザイン | ジェットストリーム、フリクション、クルトガ、MONO消しゴム |

| アメリカ | 実用性と十分性 | シンプルな機能、使い捨て文化、ポップなデザイン | No. 2ペンシル、シャーピー、リーガルパッド |

| ヨーロッパ | 耐久性とステータス | 堅牢な作り、人間工学、高品質な素材 | ラミー サファリ、ペリカン、ファーバーカステル |

この「優先順位の違い」こそが、日本の文房具の独自性を解き明かす第一の鍵なんです。

「とめ、はね、はらい」が育てた、繊細すぎる感性

では、なぜ日本だけがこれほど「書き心地」に執着するのでしょうか?

その答えは、私たちが毎日使っている「日本語」そのものに隠されています。

日本語が要求した「精密機械」としてのペン

考えてみてください。日本語は、数千字に及ぶ漢字と、曲線的なひらがな、直線的なカタカナという3種類の文字を同時に使う、世界でも類を見ない複雑な言語です。

特に漢字は画数が多く、小さなスペースに書き込むには、細くて、それでいて鮮明な線が引ける筆記具が不可欠でした。アルファベットのシンプルな構造とは、求められる精度が根本的に違うんですね。

さらに、書道文化から受け継がれた「とめ」「はね」「はらい」という独特の筆致。これが、日本人に文字の美しさへの鋭敏な感覚を植え付けました。単に線が引けるだけでなく、筆圧による微妙なニュアンスを表現できることが、無意識のうちに求められるようになったのです。

実際、パイロットの万年筆「エラボー」は、「日本の文字を美しく書きたい」という要望に応え、毛筆のようなしなりを再現することを目指して開発されました。

文化が育てた「こだわりすぎる消費者」

日本では古くから、美しい文字を書くことが「教養の証」とされてきました。明治時代に近代教育が始まると、学校に「習字」や「書写」が取り入れられ、整った文字を書く技術が国民全体に広まりました。

現代でも、埼玉県のように小学校低学年から硬筆指導に力を入れる地域があるなど、「きれいな字」への価値観は根強く残っています。「手書きの文字には人柄が表れる」という考え方も、この文化を支えていますね。

こんな社会では、消費者は自然と筆記具の性能に敏感になります。わずかな書き心地の違い、インクのかすれ、線の太さの変化を鋭く感じ取り、より良い道具を求めるようになるのです。

「紙の先進国」という歴史的な幸運

この背景には、日本が古くから「紙の先進国」だったことも関係しています。

国土の7割を森林が占め、清らかな水に恵まれた日本では、良質な和紙が古くから作られてきました。ヨーロッパで紙がまだ貴重品だった時代、日本ではすでに庶民の娯楽である「かるた」や「浮世絵」に紙がふんだんに使われ、「書く・描く」という行為が生活に溶け込んでいたのです。

この「言語の要求」「文化的な価値観」「歴史的な背景」という3つの要素が組み合わさって、特異なループが生まれました。

複雑な言語が精密な道具を求め、文字の美しさを重んじる文化が道具に敏感な消費者を育て、その鋭い消費者の声がメーカーの際限なき技術革新を促す――。世界にも稀な「文房具進化のエコシステム」が、日本に構築されたというわけです。

終わりなき"ペン戦争" ― 開発者たちが起こした奇跡

日本の文房具の進化は、メーカー間の熾烈な開発競争、いわば「神々の戦い」によって加速されてきました。彼らはユーザーの小さな不満を解消するため、常識を覆すイノベーションを次々と生み出してきたのです。

ボールペン「インク戦争」― 油性なのに水性のようななめらかさ?

長年、油性ボールペンといえば「インクが硬くて、力を入れないと書けない」のが常識でした。

この常識をぶち壊したのが、三菱鉛筆の「ジェットストリーム」です。

驚くべきことに、開発担当者の市川さんは、もともと油性ボールペンが大嫌いで、なめらかな水性ボールペンばかり使っていました。だからこそ、「自分が使いたいと思える、水性のようになめらかな油性ペン」という、型破りな目標を掲げられたんですね。

開発は困難を極めました。インクの溶剤を根本から見直し、従来の染料ではなく、自身の経験があったスタンプ台インクをヒントに顔料を使用。6年の歳月と1万通り以上の試作を経て、ついに超低粘度インクが完成します。

ところが、ここで日本市場ならではの壁が立ちはだかりました。

最初の試作品は、あまりに「なめらかすぎ」て、漢字の「とめ」や「はね」をうまく表現できなかったのです。サイン文化の欧米では絶賛されましたが、日本では「制御が難しい」と判断されました。

そのため、日本国内版ではあえてインクにわずかな抵抗(ブレーキ)を加え、絶妙な書き心地を実現したのです。

このエピソードは、日本の文房具がいかに日本語を書くことに最適化されているかを象徴していますね。

シャープペン「芯折れず戦争」― 2つの完璧なる答え

シャープペンシル最大のストレス、「芯が折れる」問題。

この悩みに、日本の2大メーカーは全く異なるアプローチで完璧な答えを示しました。

三菱鉛筆「クルトガ」の戦略:「そもそも芯を偏らせない」

クルトガが選んだのは、予防的な解決策でした。内部に搭載された「クルトガエンジン」は、筆圧を動力源とする3つのギアで構成され、一画書くごとに芯を約9度ずつ回転させます。これにより、芯先は常に円錐形に保たれ、文字が太くなることも、芯が特定の角度で折れることもありません。

この機構は、5,000本以上の試作品を経て完成しました。

ゼブラ「デルガード」の戦略:「何があっても芯を守り抜く」

一方、デルガードは防御的なアプローチを取りました。搭載された「デルガードシステム」は、2つのスプリングが筆圧を検知します。垂直の強い力がかかると芯がペン内部にスライドして衝撃を吸収し、斜めの力がかかると先端の金属パイプが飛び出して芯をガードするのです。

どんな角度、どんな強さの筆圧からも芯を守るため、100種類以上のスプリングの組み合わせを試し、最適なバランスを見つけ出しました。

「クルトガ」が機械工学的なエレガンスで問題を未然に防ぐのに対し、「デルガード」は物理的な堅牢さで問題を解決する。

どちらが優れているということではなく、同じ課題に対する二つの異なる、そしてどちらも見事な答えなんです。この多様性こそが、日本の文房具市場の奥深さを物語っています。

【コラム】30年越しの奇跡「フリクション」― 紅葉から生まれた魔法

今や世界中で愛用される「消せるボールペン」フリクションの物語は、ある詩的なひらめきから始まりました。

1975年、パイロットの研究者が秋の紅葉を見て、「あの色の変化をビーカーの中で再現したい」と夢想したことが、すべての発端です。

この着想から、温度で色が変わる「メタモインキ」が誕生。しかし、当初のインキ粒子は大きすぎて、ボールペンの細いペン先を通すことは不可能でした。そのため、冷水を入れると色が変わるコップや、お風呂で髪の色が変わる人形「メルちゃん」など、主におもちゃの分野で活用されていました。

転機が訪れたのは、開発開始から約30年後。インキのマイクロカプセル化に成功し、ようやく筆記具への応用が可能になった頃でした。

その試作品を見たフランス支社の担当者が、こう提案したのです。

「色が変わるのではなく、色を『透明』にできないか?」

日本では鉛筆と消しゴムが主流ですが、ヨーロッパの学校ではボールペンと修正液が一般的でした。もし書いた文字をきれいに「消せる」ボールペンがあれば、必ず大ヒットする――。

この確信が、フリクションを世界的な商品へと押し上げたのです。日本の技術と、ヨーロッパの文化的なニーズが出会って生まれた、まさに奇跡のイノベーションでした。

「おもてなし」の心が生んだ、0.1mmの先にあるもの

数々の革新的な製品を生み出してきた日本の文房具。その根底には、技術力だけでは説明できない、日本独自の精神が流れています。

「ものづくり」― 完璧を求める職人魂

日本のメーカーが、一つの製品のために数年を費やし、何千もの試作品を作ることを厭わないのは、単なるビジネス戦略ではありません。

それは、品質に妥協せず、完璧を追求する「ものづくり」の精神が深く根付いているから。三菱鉛筆が社是に「最高の品質こそ 最大のサービス」を掲げるように、作り手たちは自らの製品に誇りを持ち、たとえ見た目が変わらなくても、内部の機能を絶えず改良し続けているのです。

「おもてなし」― 言葉にならない不満を先回りする

日本の文房具の真骨頂は、ユーザーが「言葉にしない、あるいは気づいてもいない不満」を先回りして解決する点にあります。

誰も「芯が自動で回転するシャープペンが欲しい」とは言っていませんでした。でも、三菱鉛筆の開発者は、文字がだんだん太くなるという「潜在的な不満」に気づき、クルトガを生み出しました。

ゼブラは、試験中に芯が折れて集中力が途切れるという、学生の致命的な悩みを見抜き、デルガードを開発しました。

これらは、ユーザーへの深い共感と洞察から生まれた、まさに「おもてなし」の産物なんです。

文具王・高畑正幸さんが指摘するように、メーカーが毎年新商品を出し、ユーザーがその繊細な進化を敏感に感じ取って評価するという「幸福な関係」が、さらなる改良を促す好循環を生んでいます。

デルガードは学生の「集中力」を守り、ドクターグリップは長時間の学習による「疲労」を軽減し、フリクションは間違いを恐れない「積極性」を後押しする。

日本の文房具は、書くという行為を通じて、私たちの知的生産活動や創造性を、より豊かで快適なものへとデザインしているのです。

おわりに

一本のペンが、紙の上をなめらかに走る。

その背後には、日本語という複雑な言語の要請があり、美しい文字を尊ぶ文化があり、ライバルたちがしのぎを削る壮絶な開発競争の歴史がありました。そして、そのすべてを貫いているのが、完璧を追求する「ものづくり」の魂と、使い手の心を先回りして満たす「おもてなし」の精神です。

日本の文房具が世界一と評される理由は、単なる機能の優劣ではありません。それは、「書く」という行為を、いかに快適で、創造的で、豊かな「体験」にするかという、総合的な価値の追求にあるのです。

今日、あなたが何気なく手に取るその一本のペンは、もはや単なる道具ではありません。それは、日本の文化と技術が凝縮された、一つの物語です。

次にペンを握るとき、その指先に伝わる感触を少しだけ意識してみてください。

そこには、私たちの日常を、世界を、ほんの少しだけ面白く、そして愛おしく感じさせてくれる、作り手たちの無数の思いが込められているはずです。

参考

- Made in Japan文房具が海外で愛される理由と販路拡大のヒント - note

- 10 Best Japanese Stationery Brands Loved Worldwide

- 「日本らしい感じがしますね」 アメリカ人が日本の文房具に感激 時間をかけて選んだお土産とは

- 新しいウィンドウで開くs.mxtv.jp日本の文房具店に外国人が殺到!そのワケは?「まるで夢のお城のよう…」外国人記者が取材!|TOKYO MX+(プラス)

- フランス国民をとりこにした「日本の文房具」、まさかの認知度も絶賛の嵐! - GetNavi web

- 【文房具ソムリエ・石津大さん】「一度会ったら忘れられない」「圧倒的に喋りが面白い」。自分らしさと文房具愛を貫いて、業界の革命児に - やる気ラボ

- アメリカ、文房具事情|Machiko - note

- アメリカ発のおしゃれ文具をピックアップ!定番アイテムから注目ブランドまでご紹介

- なぜアメリカ人は日本の文房具が好きなのか - Ys and Partners

- アメリカでしか買えないユニーク文房具・雑貨10選 | WG TRAVEL MEDIA

- 文房具が嫌いなアメリカ人 - 現地情報誌ライトハウス

- 世界の文房具事情 – J-WAVE 81.3 FM JK RADIO TOKYO UNITED

- 新しいウィンドウで開くgermany-life.com

- 日本とドイツの文房具の違いとは?ドイツでも売られている日本製文房具

- ドイツの文房具7選!日本でも人気なブランドでお土産にもおすすめ - オールアバウト

- 文具好きなら知っておきたい、海外文具メーカー6つ。日本で購入できるアイテムもご紹介

- 日本の文房具「海外の反応」人気の理由5 - Pointblank Promotions

- 日本の文具は、 なぜ進化し続けるのか - niponica NO.36

- Why is Japan's pencil & paper game so strong? - Reddit

- エラボー誕生秘話 | 特集記事一覧 | PILOT LIBRARY

- 私たちは「なぜ美文字でありたいか」を考える

- 生活文化調査研究事業(書道) - 文化庁

- 欧米人は字の上手い下手にこだわりがない!? 日本人特有の“美文字”意識 - レタスクラブ

- Why are Japanese people so enamored with fountain pens? : r/fountainpens - Reddit

- ジェット ストリーム ボールペン開発秘話

- 上司の「何作ってもいいよ」から生まれた、革命ボールペン【前編】 - 日興フロッギー

- 新商品開発ストーリー JETSTREAM|プロジェクトについて|新卒採用情報 三菱鉛筆株式会社

- 【初公開】ジェットストリームの「製造工程」と「滑らかさ」、2ミクロンの秘密

- シャープペンシル 売れ筋 トップ3-リポビタンD TREND EYES

- クルトガ 広報誌「とっきょ」2019年12月9日発行号 - 特許庁

- 世界初のシャープペン『デルガード』|ゼブラ株式会社

- デルガード|ゼブラ株式会社

- 「折れない」シャープペンはこうして生まれた 5年をかけ開発、ゼブラ ...

- フリクション開発秘話「魔法のような色の変化をビーカーで再現したい」パイロットコーポレーションから始まった魔法のインキ | MARUTEN MAGAZINE | (株)丸天産業のメディアマガジン

- 開発期間はなんと30年!消えるボールペン「フリクション」誕生のきっかけは「紅葉」!? - ruum

- 開発の歴史|こすると消えるフリクション | PILOT - パイロット

- 文房具の歴史を変え、17年以上。「消せるボールペン・フリクション」の誕生秘話が意外すぎた

- 売上本数 累計30億本!企画担当に聞いてわかった「フリクション」のスゴさとは! - ヒントマガジン|【ハンズネットストア】

- 日本の文房具の魅力 | October 2018 | Highlighting Japan

- 文房具はインバウンドでも人気?日本の文房具がすごい理由 | WORLDMENU(ワールドメニュー)

- 株式会社HIGHTIDE: 福岡発の文房具メーカーが届ける、心を満たすモノづくり

- 文房具メーカー就職へ向けて業界を深掘り 各メーカーの特徴も解説