「ファンアート」と「二次創作」の違いとは?著作権の法律から暗黙のルールまで徹底解説

X(旧Twitter)のタイムラインをスクロールする指が、ふと止まる。そこに表示されているのは、好きなアニメやゲームのキャラクターを描いた、息をのむほど美しい一枚のイラスト。その作品を目にした瞬間、心がぱっと明るくなり、作り手への感謝と作品への愛情が同時にこみ上げてくる…

多くの人が日常的に経験するこの光景、「#ファンアート」というハッシュタグと共に投稿される一枚の絵は、単なる「絵」以上の意味を持っています。それは、独自の言語、歴史、そして暗黙のルールを持つ、広大でグローバルなサブカルチャーへの入口。

私たちは「ファンアート」と「二次創作(にじそうさく)」という言葉を頻繁に目にし、時には同じ意味で使っているように感じます。しかし、この二つは本当に同じものなのでしょうか? そこには、どのような繊細なニュアンスの違いが隠されているのでしょうか?

この問いは、単に言葉を定義するためだけのものではありません。ファンたちがどのように作品への「愛」を表現し、複雑な法的グレーゾーンを航海し、そして活気あるコミュニティを築き上げてきたのか。その文化の変遷を解き明かすカギとなるのです。

- 1. ファンアートと二次創作、それぞれの関係性

- 1.1. 決定的な違い〜文化実践か、法的定義か〜

- 2. ファン創作の歴史と「グレーゾーン」の力学

- 2.1. 日米で並行進化したファンカルチャー

- 2.1.1. 日本:「同人誌」文化の勃興

- 2.1.2. 西欧:「ファンフィクション」の誕生

- 2.2. 「グレーゾーン」の法社会学〜違法行為はいかにして文化の柱となったか〜

- 2.2.1. 「黙認」という名の社会契約

- 2.2.2. TPP交渉と非親告罪化問題

- 2.2.3. 危機がもたらした「価値の承認」

- 3. ファン心理と現代文化の哲学

- 3.1. 創作の根源的動機〜「好き」のその先へ〜

- 3.2. 「データベース消費」という欲望

- 3.3. 誰もが創造者となる「リミックス・カルチャー」

- 4. 繊細な文化の土壌を渡る術

- 4.1. 不安定さから生まれた「敬意」

- 4.2. コミュニティを支える実践

- 5. 一枚のイラストから世界を見る

- 5.1. 参考

ファンアートと二次創作、それぞれの関係性

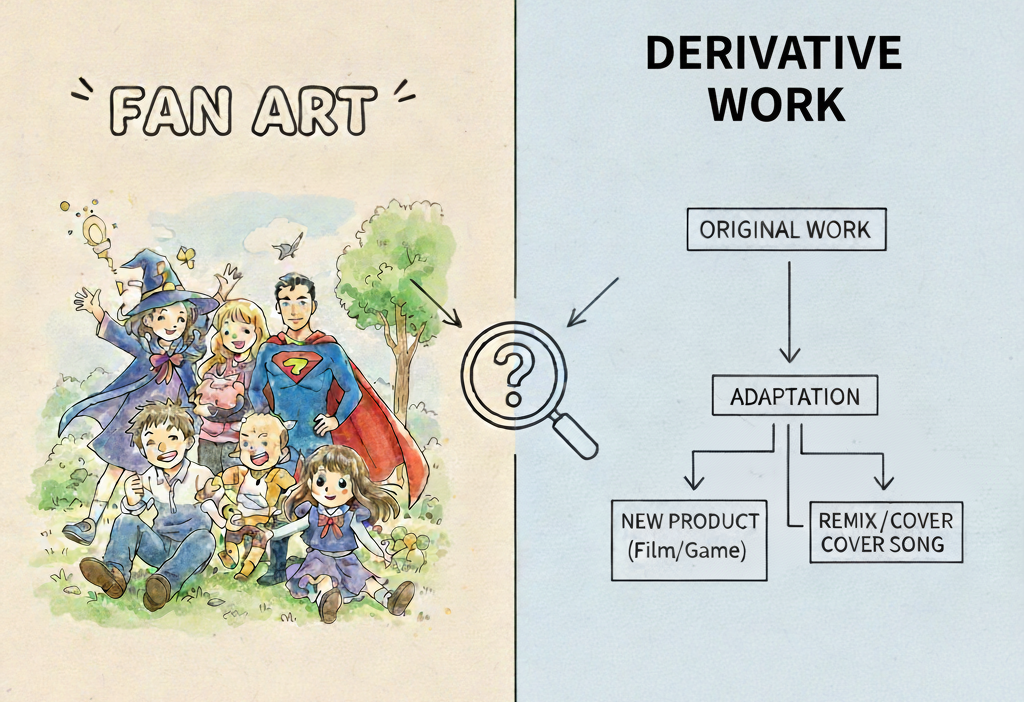

まず、二つの言葉の関係性を明らかにすることから始めましょう。結論から言えば、「ファンアート」は「二次創作」という大きなカテゴリーに含まれる、特に目に見えやすい一部分と捉えることができます。

「ファンアート(Fan Art)」は、その名の通り英語の「fan(ファン)」と「art(アート)」を組み合わせた言葉です。一般的には、既存の漫画や映画、ゲームといった視覚的な作品に触発されて制作された、一枚絵のイラストや絵画といった視覚芸術作品を指すことが多いです。特定のキャラクターやワンシーンへの直接的なリスペクトや愛情表現として描かれることが主流です。

一方、「二次創作」は、より広範な意味を持つ日本由来の言葉です。「一次創作」、すなわち原作が存在することを前提に、その設定やキャラクターを借りてファンが二次的に創り出すあらゆる作品を指します。これにはイラストだけでなく、原作とは異なる新しい物語を紡ぐ小説(ファンフィクション)、漫画(同人誌)、さらには既存の楽曲をアレンジした音楽や、ゲームキャラクターの3Dモデルなども含まれます。

つまり、SNSなどで日常的に目にする「ファンアート」は、「二次創作」という広大な文化の中で最もポピュラーな表現形態の一つなのです。両者は対立する概念ではなく、ファンアートは二次創作の代表的なサブセットである、という包括関係にあります。

決定的な違い〜文化実践か、法的定義か〜

「二次創作」という概念の輪郭をより鮮明にするために、もう一つ、決定的に重要な比較対象を導入する必要があります。それは、著作権法で定められた法律用語である「二次的著作物」です。

「二次的著作物」とは、既存の著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化するなどして創作された著作物を指します。重要なのは、これらが原作者や権利者の公式な許諾を得て制作される点です。例えば、漫画を原作とした公式のアニメ化作品や、小説の映画化などがこれにあたります。

これに対し、「二次創作」を本質的に定義づけるのは、まさにその公式な許諾を得ていないという点にあります。それはファンコミュニティから自生的に生まれた文化的活動であり、フォーマルなクリエイティブ産業の枠外で営まれるものです。この対比によって、「二次創作」が法的なカテゴリーではなく、あくまで文化的な現象を指す言葉であることが明確になります。この視点を持つことで、なぜこの文化が「グレーゾーン」と呼ばれるのか、その理由が見えてくるのです。

ファン創作の歴史と「グレーゾーン」の力学

ファンによる創作文化は、一夜にして生まれたわけではありません。それは国境を越え、異なるメディア環境の中で、それぞれ独自の発展を遂げてきました。そしてその根底には、法と文化の間に存在する、絶妙なバランス感覚がありました。

日米で並行進化したファンカルチャー

日本:「同人誌」文化の勃興

日本のファン創作文化の源流は、実は漫画ではなく、明治時代の文学青年たちが自主的に制作・発行した雑誌「同人誌」にまで遡ります。この「同人(どうじん)」、すなわち同じ志を持つ者が集い、非商業的に作品を発表するという精神は、後の文化の礎となりました。

この文化は1960年代の漫画ブームを経て大きく変容し、1975年に「コミックマーケット(コミケ)」が誕生したことで爆発的に拡大します。コミケは単なるイベントではありません。アマチュアクリエイターが作品を頒布し、ファンと直接交流するための物理的な場を提供することで、二次創作文化のエコシステムそのものを形成したのです。

1980年代にはアニメやゲームの人気が加速し、そのパロディ作品を中心とした二次創作同人誌が隆盛を極め、今日我々が知る文化の原型が確立されました。

西欧:「ファンフィクション」の誕生

ほぼ同時期、西欧でも似たような文化が育まれていました。その萌芽は、アーサー・コナン・ドイルの生前から存在したシャーロック・ホームズの模倣小説(パスティーシュ)に見ることができます。しかし、現代的なファンフィクション文化の直接の祖先とされるのは、1960年代のSFドラマ『スタートレック』のファンダムです。ファンたちは「ファンジン(fanzine)」と呼ばれる手作りの雑誌をコンベンションや郵便を通じて交換し、原作の世界を拡張する物語を共有しました。このコミュニティ活動の中で、「ファンフィクション」という言葉が、プロの作品と区別するために使われるようになったのです。

1990年代にインターネットが普及すると、これらの文化はオンラインで融合し、FanFiction.net(1998年設立)やArchive of Our Own(AO3)といったグローバルなプラットフォームが誕生しました。

「グレーゾーン」の法社会学〜違法行為はいかにして文化の柱となったか〜

「黙認」という名の社会契約

日本の二次創作文化を理解する上で最も重要なのが、この「グレーゾーン」の存在です。法律の専門家が指摘するように、著作権者の許諾なく原作を改変し、新たな作品を創作・頒布する行為は、厳密には著作権(複製権や翻案権)の侵害にあたります。

しかし、この文化がこれほどまでに発展したのは、権利者である出版社や制作会社が「黙認(もくにん)」という姿勢をとってきたからです。彼らは、ファン活動が強力な無料の宣伝となり、作品へのエンゲージメントを深め、結果的に原作の売上や人気に貢献することを経験的に理解しています。そのため、原作のイメージを著しく損なったり、商業的に競合したりしない限り、ファン活動に対して目くじらを立てないという、暗黙の社会的契約が成り立っているのです。

TPP交渉と非親告罪化問題

この絶妙なバランスが、かつて最大の危機に瀕したのが、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の交渉でした。交渉項目の一つに、著作権侵害を「非親告罪化」する規定が含まれていたのです。

それまでの日本の著作権法では、著作権侵害は「親告罪」とされ、権利者が告訴しない限り罪に問われることはありませんでした。これが「黙認」の文化を支える法的基盤でした。しかし非親告罪化が実現すれば、権利者の意思とは無関係に、第三者による告発や警察の判断でクリエイターが摘発される可能性が生まれます。これは「グレーゾーン」の崩壊を意味し、クリエイターの萎縮を招き、二次創作文化全体が壊滅しかねないとして、ファンやクリエイターから大規模な反対の声が上がりました。

危機がもたらした「価値の承認」

この社会的な議論の結果、日本政府は二次創作文化の重要性を認識し、交渉の末に例外規定を設けることに成功しました。最終的に改正された著作権法では、非親告罪の対象を「原作のまま」の海賊版など、悪質な商業的侵害に限定し、コミケなどで頒布される一般的な二次創作同人誌は対象外とすることが明記されたのです。この一連の出来事は、二次創作が単なるファンの趣味ではなく、日本の「クールジャパン」戦略を支える重要な文化資源であると、公的に認められた瞬間でもありました。

法的な枠組みの違いは、文化のあり方そのものに影響を与えます。日本の「黙認」モデルがコミュニティ内の自主的なルール形成を促したのに対し、米国で採用されている「フェアユース」の法理は、また異なる文化を育んでいます。

| 特徴 | 日本:「黙認」モデル | 米国:「フェアユース」ドクトリン |

| 法的根拠 | 明確な法律はない。権利者が著作権行使を大部分控えることで成立する法的な「グレーゾーン」での文化実践。 | 著作権法に明記された法的抗弁(17 U.S.C. § 107)。侵害の主張に対する正当な防御として機能する。 |

| 主要な判断基準 | 明文化されていない。原作への敬意、商業的に競合しないこと、「ファン活動」の範囲に留まることなどが重視される。 | 4つの要素による判断:1) 使用の目的と性格(変容的か?)、2) 原著作物の性質、3) 使用された部分の量と重要性、4) 市場への影響。 |

| 文化的な焦点 | 関係性と敬意: 権利者やファンコミュニティとの良好な関係を維持すること。 | 変容性と目的: 新たな作品が批評やパロディなど、原作にない新しい意味やメッセージを付加しているか。 |

| 文化への影響 | 慎重さ、自主規制、コミュニティ固有のルール(「棲み分け」など)を重視する文化を醸成。商業活動は同人誌即売会など特定の文脈に限定される傾向。 | よりオープンな創作と議論を可能にする一方、「変容的」の定義を巡る法廷闘争も。十分に改変されていれば商業出版への道も開かれることがある。 |

ファン心理と現代文化の哲学

なぜ人々は、膨大な時間と情熱を注ぎ込んで二次創作を行うのでしょうか。その動機は単なる「好き」という感情だけでは説明できません。そこには、現代社会における文化の消費と創造のあり方そのものを映し出す、深い心理的・社会的な構造が隠されています。

創作の根源的動機〜「好き」のその先へ〜

ファンが創作に向かう心理的な動機は、主に三つの側面に分解できます。

第一に、「体験の拡張」への欲求です。公式の物語が終わってしまっても、愛するキャラクターたちともっと一緒にいたい、彼らの世界にもっと浸っていたいという純粋な願いが、創作の原動力となります。

第二に、「もしも(if)」の世界の探求です。二次創作は、「もし、あのキャラクターが死ななかったら?」「もし、この二人が結ばれたら?」といった、原作では描かれなかった可能性を探るための実験室です。悲劇的な運命を書き換え、キャラクターを救済する行為は、時に作り手自身の心を癒し、カタルシスをもたらす自己治癒のプロセスにもなり得ます。

そして第三に、「コミュニケーションとしての創作」です。作品を投稿する行為は、単なる自己表現に留まりません。それは同じ情熱を共有する「同士」を見つけ、解釈を分かち合い、自らの「好き」という感情が肯定される場を求める、社会的な行為なのです。二次創作は、孤独な文化消費を、共感で繋がる共同体験へと昇華させる力を持っています。

「データベース消費」という欲望

こうしたファンの行動をより深く理解するために、批評家・東浩紀氏がその著書『動物化するポストモダン』で提唱した「データベース消費」という概念が有効な視点を提供します。

東氏によれば、イデオロギーや国家といった「大きな物語」が力を失った現代社会において、人々は文化を個別の物語としてだけでなく、その背後にある魅力的な記号(萌え要素)の「データベース」として消費しているとされます。例えば、「ツンデレ」「猫耳」「アホ毛」といった属性がそれに当たります。

このモデルを二次創作に当てはめると、非常に明快な説明が可能です。ファンは、個々の作品(小さな物語)を楽しみつつ、そのキャラクターを構成する様々な「萌え要素」をデータベースから抽出して消費しています。そして二次創作とは、そのデータベースから自らが最も魅力的だと感じる要素を自由に引き出し、自分の理想の組み合わせで再構築する行為なのです。これが、特定のキャラクター類型や物語のパターンが、ジャンルを超えて繰り返し生産される現象の背景にあるメカニズムです。

誰もが創造者となる「リミックス・カルチャー」

さらに視野を広げると、二次創作は法学者ローレンス・レッシグ氏が提唱する「リミックス・カルチャー」という、より大きな現代的潮流の最前線にあることがわかります。

レッシグ氏は、プロが制作した文化を一般大衆が受動的に享受する20世紀の「読み取り専用(Read-Only)文化」と、デジタル技術によって誰もが既存の文化を素材に新たな表現を創造できる21世紀の「読み書き(Read/Write)文化」を対比させました。

二次創作は、まさにこの「読み書き文化」=「リミックス・カルチャー」の典型例です。それは、孤高の天才という旧来のクリエイター像に異を唱え、より参加型で協調的な創造性のモデルを提示します。そして、インターネットを席巻する「ユーザー生成コンテンツ(UGC)」の巨大な流れの一部でもあります 。二次創作とは、一部の特殊な趣味ではなく、デジタル時代に生きる私たち全員が、ミームを作ったり、プレイリストを共有したりする中で実践している文化活動の、最も洗練され、情熱的な形態なのです。

繊細な文化の土壌を渡る術

二次創作文化が、法的な「グレーゾーン」という不安定な土壌の上で繁栄し続けてこられたのは、コミュニティが自ら築き上げた精緻な「暗黙のルール(暗黙のルール)」のおかげです。これらのルールは、単なるマナーの集合体ではなく、この繊細な生態系を維持するための、参加者たちの集合的な知恵と言えます。

不安定さから生まれた「敬意」

すべてのルールの根底にあるのは、三方向への「敬意」です。第一に、原作者と公式作品への敬意。彼らの利益を損なわず、作品の世界観を尊重することが大前提です。第二に、他のファンへの敬意。多様な楽しみ方が存在するコミュニティの中で、誰もが快適に過ごせるよう配慮します。そして第三に、一般社会への敬意。この文化に興味のない人々の目に、意図せず触れてしまうことがないように努めます。多くの権利者が公開する二次創作ガイドラインも、非営利であることや原作のイメージを尊重することなど、こうしたコミュニティの原則を追認する形となっています。

コミュニティを支える実践

これらの敬意は、具体的な実践を通じて形になります。

- ゾーニング(棲み分け): これは、コンテンツを適切に分類し、誰もが快適な空間を見つけられるようにするための最も重要な慣習です。例えば、イラスト投稿サイトpixivでは、特定の恋愛関係(カップリング)を示すタグ(「BL」「CP」など)や、成人向けコンテンツを示す「R-18」タグ、原作とは異なる設定であることを示す「AU(Alternate Universe)」タグなどを付けることで、閲覧者が見たいものを探し、見たくないものを避けられるように配慮されています。

- 検索避け(検索避け): これは、コミュニティの慎重さを示す象徴的な文化です。キャラクター名を一部伏せ字にしたり(例:「五〇」)、記号を挟んだり、あえて別の読み方をさせたりすることで、一般的な検索エンジンにファン作品が大量にヒットするのを防ぎます。これは、公式や一般のファンを混乱させないための配慮であり、グレーゾーンで活動させてもらっていることへの感謝の表れでもあります。

- 絶え間ない規範の交渉: ただし、これらのルールは一枚岩ではありません。特に「検索避け」については、コミュニティ内で活発な議論があります。一部のクリエイター、特に海外のファンからは、過度な「隠れる」文化が、特定のジャンル(特にBLなど)が恥ずべきものであるという偏見を助長しかねないという批判もあります。これは、二次創作文化が静的なものではなく、常に自らの規範を問い直し、更新し続けているダイナミックな場であることを示しています。

- 場に応じたエチケット: ルールは、オンラインとオフラインで異なる具体的な作法として現れます。

- オンライン(pixiv, Xなど): 適切なタグ付け、公式ハッシュタグの慎重な使用、無断転載の禁止といった基本的なマナーがあります。

- オフライン(コミケなど): 同人誌即売会には独自の作法が存在します。例えば、支払いのために小銭を準備しておくこと、列に並ぶ際のマナー、見本誌を長時間読みふけらないこと、そして許可なく会場内を撮影しないことなどです。

これらのルールは、窮屈な制約として存在するわけではありません。「ゾーニング」はコミュニティ内の多様な嗜好への配慮であり、「検索避け」は原作者と社会への配慮です。コミケで小銭を用意するのは、個々のサークル主がスムーズに頒布活動を行えるようにするための配慮です。これらは、共通の情熱を守り、育んでいくためにコミュニティ全体で編み出された、一つの巨大な「ケアのシステム」なのです。

一枚のイラストから世界を見る

冒頭で提示した、タイムラインに流れてきた一枚のファンアート。この記事を通して、今一度その絵を見てみましょう。もはやそれは、単に上手な絵としてだけは映らないはずです。

その一枚の絵の背後には、明治時代の文学サークルや1960年代の『スタートレック』ファンから連なる、創造の系譜が見えます。日本の「黙認」という特異な法的環境の中で育まれた、繊細な文化のバランスが見えます。キャラクターへの深い愛情と、グローバルなコミュニティと繋がりたいという切実な心理が見えます。そして、現代の「データベース消費」やグローバルな「リミックス・カルチャー」を体現する、最先端の創造性の実践が見えるのです。さらに、その投稿には、タグ付けや公開範囲に至るまで、コミュニティが長年かけて培ってきた、複雑な「暗黙のルール」への配慮が込められているかもしれません。

【随時更新】偏愛クリエイター辞典【PinTo Times寄稿】

PinTo Timesの公式クリエイター辞典。サウナ、酷道、路上園芸、クラフトコーラなど、ユニークな対象への深い「偏愛」を持つ専門家たちを一挙にご紹介。彼らの情熱に触れ、あなたの知らない新しい世界の扉を開けてみませんか?

参考

- EMOFUL #3:ファンアート文化から紐解くゲームブランディング - DIGIFUL

- 応援の形:ファンアート|詩歌 - note

- ファンアートのルールを調べてみた - 大人の暇つぶし

- 二次創作とは?著作権に関する注意点や人気の同人グッズの種類を解説 - 株式会社トランス

- ファンアートを描きたい! - あーるん。非公式ファンサイト

- 二次創作ついて、考えてみた。|滝 - note

- 二次創作はどこまで許される?著作権侵害に関する注意点

- ご質問にお答えします(28)一次創作と二次創作の違いとは? - note

- 二次創作は法律違反になる? 行為の解釈と著作権法違反のポイント

- 同人誌の始まりは明治時代!教科書にのってるあの文豪が起源?~同人誌をつくろう(1)

- コミケ50周年:同人誌文化の歴史と魅力を探るComiket's 50th Anniversary: Exploring the History and Appeal of the World's Lar|Daimonji Japan - note

- <論 > 次創作 化の集団論的検討 - Kyoto University Research

- 二次創作と同人誌即売会をめぐる語り : 東方project を軸としたそれぞれの体験 - 大阪大学学術情報庫OUKA

- History of Fan Fiction : r/FanFiction - Reddit

- Published Fanfiction is Part of Literary History (For Better or Worse) - Paste Magazine

- Ship It: On The Meaning & Cultural Significance of Fanfiction - TEDxVienna Magazine

- A Brief History of Fanfiction - How We Get To Next

- Archive of Our Own(みんなのアーカイブ) | 変形的作品のためのNPO

- 二次創作と著作権(備忘録/2023.6.5更新)|憂那 - note

- 二次創作と著作権をちょこっと考えてみた|菅 浩江 - note

- 原作への愛のカタチ。二次創作をちゃんと知りたい! - はたらくビビビット

- TPPによる著作権侵害 非親告罪化との闘い - 参議院議員 山田太郎 公式webサイト

- TPPが著作権に与える影響とは?(非親告罪化と法定賠償制度) - STORIA法律事務所

- 2015年12月24日 文化庁 長官 青柳 正規 殿 TPP合意における著作権侵害の非親告罪

- 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備 - 文化庁

- アメリカ合衆国におけるアプロプリエーション・ アートとフェア・ユース

- Copyright and Fanfiction: A Primer - Intellectual Freedom Blog

- The Role of Copyright Law in Fanfiction

- 若い女性の妄想力で拡大中? 気になる二次創作事情を大調査 | いちあっぷ

- <論 > 次創作コミュニティにおける 「愛」をめぐる闘争と調停

- 二次創作はなぜ心を救うのか?|渚 - note

- 二次創作という“もしも”に人はなぜ惹かれるのか。 - note

- ハイブリッド経済で栄える文化と商業のあり方(ローレンス・レッシグ) - 翔泳社

- レッシグ講演録:オールド/ニューエコノミー融合のために著作権管理に求められる新たな発想

- UGCとは?獲得方法、マーケティングに活かす方法と成功事例 - Shopify 日本

- デジタル時代における著作権制度・関連政策の在り方検討タスクフォースの進捗報告 ~UGCを中心に~ 出井甫|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

- 二次創作は社会から見てどんな立ち位置なのか【hnnm/nmmn炎上を振り返る】 - note

- 同人マナー・二次創作マナー啓蒙まとめ7選(独断と偏見) - note