「アベック」はなぜ消えた? 「カップル」を経て「好きぴ」へ。恋人の呼び名から読み解く、日本恋愛観100年史

ある日の食卓で、祖父母が「昔はよくアベックが歩いていてねえ」と懐かしそうに語り、両親が「最近の若いカップルは…」と話を継ぎ、そしてZ世代の子どもがスマホを見ながら「今日の好きぴ、マジ最高」と呟く。こんな何気ない世代間の言葉の違いに、私たちはふと「小さな謎」を感じることがあります。

単なる流行り言葉の変遷…そう片付けてしまうのは簡単です。しかし、これらの言葉は、実は時代の空気を吸い込んで固まった「言語の化石」なのです。それぞれの言葉は、その時代を生きた人々の恋愛の理想、社会的な不安、そしてコミュニケーションのスタイルを封じ込めたタイムカプセルと言えるでしょう。

この記事は、そんな言葉たちを掘り起こす、さながら社会学的な発掘調査への招待状です。「アベック」という少し距離のある観察の言葉から、「カップル」という制度化された憧れの言葉へ、そして「好きぴ」という流動的でネットワーク化された現代の言葉へ。この変遷をたどることで、日本の社会が、そして「恋」という感情との向き合い方が、この100年でいかにダイナミックに変化してきたかを解き明かしていきます。

- 1. 昭和の「モダン」な恋と、その影。「アベック」の誕生と黄昏

- 1.1. ハイカラな響き〜フランス語からの舶来品〜

- 1.2. 言葉に宿る影〜憧れと後ろめたさの二重性〜

- 2. 平成の王道と理想 「カップル」の完全勝利

- 2.1. 言葉の政権交代〜なぜ「カップル」が選ばれたのか〜

- 2.2. スクリーンが描いた恋の教科書〜トレンディドラマの影響〜

- 2.3. 「カップル」という社会制度:恋愛のマイルストーン

- 3. 令和の流動的なつながり 「好きぴ」の時代

- 3.1. 新しい愛情の文法「好き」+「ピープル」の革新性

- 3.2. 恋愛の相対化〜「推し活」とSNSコミュニケーション〜

- 3.2.1. 呼び名のミクロな歴史〜「親友」を表す言葉の変遷〜

- 4. より大きな視点へ。言葉が映し出す日本社会の変容

- 4.1. 理想から現実へ〜経済が変えた恋愛のカタチ〜

- 4.2. 親密さの質の変化〜コミュニケーションと自己防衛〜

- 4.3. 「恋」の言葉の未来予想図

- 5. 言葉に刻まれた、愛おしい私たちの歴史

- 5.1. 参考

昭和の「モダン」な恋と、その影。「アベック」の誕生と黄昏

ハイカラな響き〜フランス語からの舶来品〜

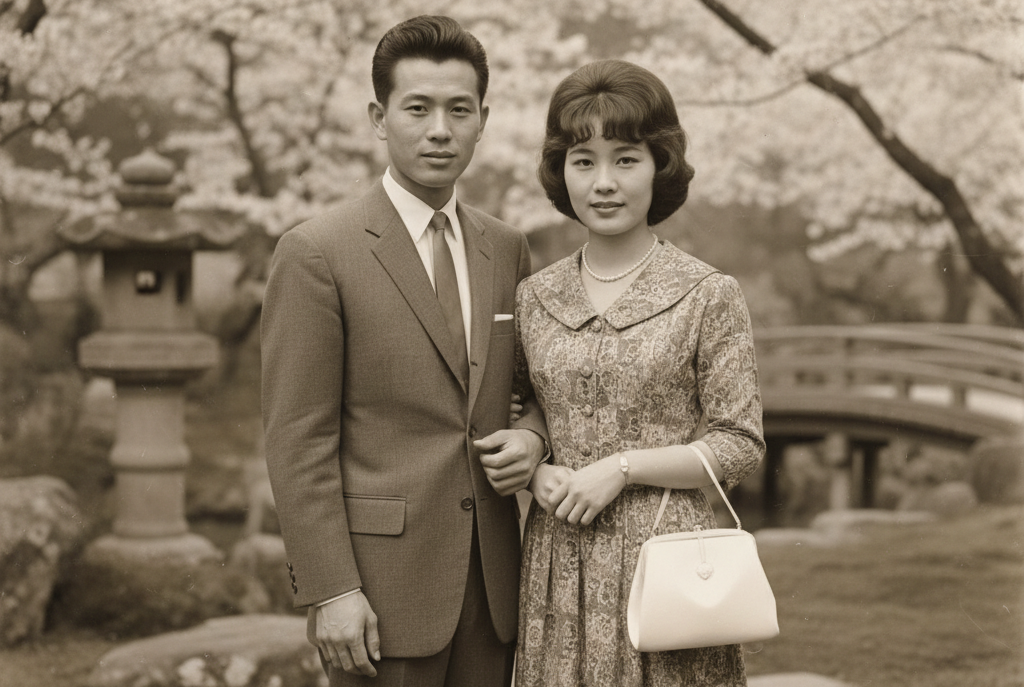

「アベック」という言葉の響きには、どこかレトロでモダンな香りが漂います。その語源はフランス語の前置詞 “avec” で、「~と一緒に」という意味を持ちます。この言葉が日本に登場したのは大正末期。当初は大学生たちが使い始め、昭和初期には「モダン用語」として流行しました。当時の辞書には「『同伴』といふ意味のハイカラな気取った用法」と記されており、特に「男女の二人連れ」を指す言葉として定着していきました。

なぜ、日本語ではなくフランス語の言葉が選ばれたのでしょうか。それは、当時まだ一般的だった「お見合い結婚」とは一線を画す、新しい恋愛の形——つまり、公の場で男女が連れ立って歩くという行為そのものが、西洋的な「モダン」で憧れの対象だったからです。街を闊歩するモダンボーイ(モボ)とモダンガール(モガ)にとって、「アベック」は新しい時代の恋愛スタイルを象徴する、いわば言語のユニフォームだったのです。

言葉に宿る影〜憧れと後ろめたさの二重性〜

しかし、時代の経過とともに「アベック」という言葉は、その輝きの一方で、どこか後ろ暗い影を帯びるようになります。特にメディア、とりわけ事件報道において、この言葉は頻繁に使われました。1988年(昭和63年)に発生し、社会に大きな衝撃を与えた「名古屋アベック殺人事件」はその象徴的な例です。また、現在のラブホテルの前身である「アベック旅館」といった言葉にも、どこか隠微な響きが伴いました。毎日新聞の見出しを調査したデータによると、70年代から80年代にかけて「アベック」という言葉はごく普通に使われていましたが、その多くは強盗や蒸発など、何かしら「怪しい二人」を指す文脈で登場していたことがわかります。

この事実は、昭和という時代が、結婚制度の外にある自由な恋愛に対して抱いていた深いアンビバレンス(両義性)を物語っています。それはモダンで憧れの対象であると同時に、既存の家庭という社会秩序を揺るがしかねない、どこか逸脱的で危険なものと見なされていたのです。「アベック」という言葉は、この憧れと社会的な不安の両方を内包する器となりました。それは、誰もが目にするようになったけれど、まだ社会的に完全には是認されていなかった新しい関係性を指し示す、絶妙な言葉だったのです。

この言葉が持つ独特の距離感は、その語源に由来します。フランス語の “avec” は「~と一緒にいる」という状態を示す前置詞であり、関係性そのものを定義する名詞ではありません。この言語的なDNAは、日本での使われ方にも色濃く反映されました。「アベック」は主に、目の前にいない知人について「あの『アベック』が…」と語るよりも、目の前を通り過ぎる見知らぬ男女の二人連れを指して使われることが多かったのです 11。つまり、「アベック」とは、関係性の内側から使われる言葉ではなく、外側の観察者が「近代化」という社会現象にラベルを貼るための言葉でした。それは二人を客体化し、一種の「見世物」に変える響きを持っていました。だからこそ、メディアや警察が事件のカテゴリーとして多用したのでしょう。それは親密な関係を描写する言葉ではなく、ある種の社会的な類型を示す記号だったのです。

フランス人は「アベック」と言わない?言葉の意味が旅した1万キロ

面白いことに、フランスで恋人同士を指して「アベック」ということはありません。フランス語の “avec” は、英語の “with” と同じように、単に「~と一緒に」という意味で使われるごくありふれた前置詞です 3。友人とカフェに行くのも “avec un ami” です。この事実は、「アベック」が日本の特定の社会的文脈に合わせて意味を完全に変容させた「和製外来語」であることを示しています。文化が異国の言葉を借用し、自らのニーズに合わせて創造的に意味を再構築する、興味深い一例と言えるでしょう。

平成の王道と理想 「カップル」の完全勝利

言葉の政権交代〜なぜ「カップル」が選ばれたのか〜

1980年代から90年代にかけて、「アベック」に代わり「カップル」という言葉が日本語のメインストリームに躍り出ます。実は「アベック」も「カップル」も1930年には既に日本に存在していましたが、その力関係が逆転したのがこの時代でした。1978年に連載が始まった柳沢きみお氏の漫画『翔んだカップル』は、この変化を予兆する象徴的な作品だったと言えるでしょう。

この交代劇は、単にフランス語から英語への乗り換えではありませんでした。それは、より本質的な「概念のアップグレード」だったのです。「アベック」が示すのは、あくまで「一緒にいる」という並存の状態です。一方、「カップル」の語源はラテン語の “copula” で、「結びつき」や「絆」を意味します。つまり、単に男女が一緒にいるという現象の認知から、二人が一つの安定した社会的な「ユニット」であると公式に認める段階へと、社会の認識が移行したことを示しているのです。

スクリーンが描いた恋の教科書〜トレンディドラマの影響〜

「カップル」という言葉の完全勝利を決定づけたのは、1990年代に一世を風靡した「トレンディドラマ」の存在でした。1991年に放送された『東京ラブストーリー』や『101回目のプロポーズ』といった作品は、単に「カップル」という言葉を使っただけではありません。都会を舞台にしたお洒落なデート、劇的な告白、そして複雑な感情の交錯といった、「カップル」が織りなすライフスタイルそのものを、全国のお茶の間に届けたのです。これらのドラマと、小田和正やCHAGE&ASKAが手掛けた主題歌は、社会現象とも言える大ヒットを記録しました。

トレンディドラマは、いわば「現代恋愛の国民的教科書」として機能しました。それは、「カップル」とは何か、何をする存在なのかという具体的なイメージと言動の脚本(ソーシャル・スクリプト)を提供しました。「カップル」という言葉は、この新しい、そして誰もが共有する恋愛物語の主人公に与えられた、公式の称号となったのです。

「カップル」という社会制度:恋愛のマイルストーン

平成の時代は、「カップル」であることに関連する、特有の通過儀礼や不安が広く共有される時代でもありました。例えば、付き合い始めの熱が冷めやすいとされる「恋愛3ヶ月の壁」。初めてキスをするのはいつが適切か(多くのアンケートでは付き合って1ヶ月以内が多数派)というタイミングの問題。そして、結婚へのステップとして同棲を意識し始める時期(交際1年前後が最多)など、恋愛には明確なマイルストーンが設定されるようになりました。

「カップル」という言葉の普及は、社会学で言うところの「ロマンティック・ラブ・イデオロギー」——すなわち、恋愛こそが結婚の唯一絶対の基盤であるべきだという考え方——が、戦後日本社会で頂点に達したことと軌を一にしています。恋愛における細かな「ルール」や「通過儀礼」の一般化は、このイデオロギーが完全に社会制度として定着した証拠です。それは、「デート→交際(カップルになる)→ predictableな課題の克服→同棲→結婚」という、明快で直線的な道のりを提示しました。「アベック」が状態を指す言葉だったのに対し、「カップル」は、このシステムの中の一つの役割、梯子の一段を意味する言葉となったのです。このシステムは人々にわかりやすい目標を与えた一方で、「こうあるべきだ」という同調圧力を生み出しました。社会学者の山田昌弘氏が指摘するように、この理想のレールから外れた人々が「恋愛格差」といった新たな問題に直面する土壌も、ここにあったと言えるでしょう。平成の「カップル」は、単に愛し合う二人ではなく、一つの社会的なプロジェクトだったのです。

令和の流動的なつながり 「好きぴ」の時代

新しい愛情の文法「好き」+「ピープル」の革新性

そして時代は令和へ。私たちの前に現れたのが「好きぴ」という新しい言葉です。2018年頃から10代の女性を中心に使われ始めたこの言葉は、「好き」と「ピープル(people)」を組み合わせた造語です。その最大の特徴は、驚くべき柔軟性にあります。「好きぴ」は、正式な恋人はもちろん、片思いの相手、仲の良い友人、さらには応援しているアイドルやアニメのキャラクター(いわゆる「推し」)、果てはスイーツやコスメといった無機物まで、あらゆる対象に使うことができるのです。

この曖昧さは、欠点ではありません。むしろ、それこそが「好きぴ」という言葉の本質です。「彼氏・彼女」や「カップル」といった明確に定義された関係性とは異なり、「好きぴ」は好意のグラデーションの上で機能します。それは、関係の性質や排他性を断定するプレッシャーから解放された、軽やかな愛情表現を可能にします。Z世代の、少し臆病で流動的な人間関係を築く上で、これほど最適な言葉はないでしょう。

恋愛の相対化〜「推し活」とSNSコミュニケーション〜

「好きぴ」の台頭は、「推し活」とSNSという二つの大きな文化的潮流と切り離して考えることはできません。「推し活」においては、個人的な関係性を持たない対象に対して、極めて強い愛情が注がれます。また、SNS上でのコミュニケーションは、しばしば不特定多数に向けたパフォーマンスの側面を持ち、「BIG LOVE」のように、軽やかで共感性の高い好意の表現が好まれます。

平成の「カップル」が、社会から独立した排他的な二人組(ダイアド)であったのに対し、「好きぴ」が生きる世界は「ネットワーク」です。個人の感情的なエネルギーは、もはや一人の恋愛パートナーにのみ注がれるわけではありません。その愛情は、現実の友人、オンラインの仲間、恋愛対象、そして「推し」といった、様々な結びつき(ノード)から成るネットワーク全体に分散されています。「好きぴ」は、このネットワーク上の異なるノードに対して、同じ言葉で愛情を表現できる、画期的な言語ツールなのです。これは、排他的な恋愛関係が、感情的な充足を得るための唯一、あるいは最重要の源泉ではなくなったという、価値観の根本的な変化を反映しています。恋愛は相対化され、インターネットが可能にした無限のつながりの中で、他の多様な愛着の形態と共存するようになったのです。

呼び名のミクロな歴史〜「親友」を表す言葉の変遷〜

「好きぴ」が持つ遊び心や流動性は、恋愛関係に限った話ではありません。下の表が示すように、若者が親しい友人関係を定義するために使ってきた言葉の変遷と、軌を一にしています。これは、世代ごとに仲間意識を固めるための新しいスラングが求められてきた、大きな言語的トレンドの一部なのです。

| 時代/世代 | 親友を表す主な言葉 | ニュアンスと背景 |

| 1970s–80s | マブダチ | 「本物のダチ(友達)」の意。ツッパリ文化と関連し、硬派な絆を象徴。 |

| 2000s | ズッ友 | 「ずっと友達」の略。プリクラの落書きで流行し、永遠の友情を誓う言葉。 |

| 2010s–現在 | ニコイチ / BFF | 「二人で一人」の意や英語 “Best Friends Forever” の略。SNSでのハッシュタグ使用が主。 |

この比較は、「好きぴ」が決して孤立した現象ではなく、硬派な絆を求めた「マブダチ」の時代から、永続性を願った「ズッ友」の時代を経て、現代のデジタルネイティブな表現へと至る、関係性をめぐる言葉の進化の延長線上にあることを示唆しています。

より大きな視点へ。言葉が映し出す日本社会の変容

理想から現実へ〜経済が変えた恋愛のカタチ〜

なぜ、平成の「カップル」が描いた壮大な恋愛物語は、その輝きを失い始めたのでしょうか。その背景には、社会学者・山田昌弘氏が提唱した「希望格差社会」と「パラサイト・シングル」という概念が深く関わっています。平成の「カップル」というライフスタイルを支えていたのは、終身雇用と年功序列に代表される、安定した経済成長でした。しかし、バブル崩壊以降、多くの若者にとって、その経済的基盤はもはや自明のものではなくなりました。

山田氏の研究は、安定した仕事に就き、結婚して家族を養うという人生のレールが揺らいだ時、その前提となっていた恋愛の理想そのものが、多くの人にとって達成困難、あるいは魅力のないものになってしまうことを明らかにしました。これが「恋愛格差」を生み、人々を、経済的な負担が少ない、よりインフォーマルなつながりへと向かわせたのです。「好きぴ」という言葉が持つ軽やかさは、こうした経済的な現実に対する、一つの言語的な応答と見ることができます。現実の恋愛がもたらす経済的リスクを前に、「推し活」のような疑似恋愛が、より安全で満足度の高い感情のはけ口として機能している側面もあるでしょう。

親密さの質の変化〜コミュニケーションと自己防衛〜

親密さのあり方そのものも変化しています。社会学者の宮台真司氏は、1990年代以降の若者文化を分析し、かつてのような偶発的で運命的な出会いから、よりコントロールされた、コミュニケーション重視の関係性へと親密さが移行していることを指摘しています。

近年の「蛙化現象」(相手の些細な言動で急激に好意が冷めてしまう現象)の流行や、恋愛におけるメンタルヘルスや「デーティングウェルネス」への関心の高まりは、恋愛において傷つくことを恐れ、より慎重に自己防衛的になる世代の姿を映し出しています 46。コミットメントを曖昧にする「好きぴ」という言葉は、こうした傾向とも一致します。それは、平成の「カップル」モデルが内包していた、オール・オア・ナッシングのハイリスクな関係性を避け、安全な距離を保ちながら好意と関わるための一つの知恵なのかもしれません。

「恋」の言葉の未来予想図

「好きぴ」の次に、私たちはどのような言葉で愛を語るようになるのでしょうか。ニッチな趣味を共有することから始まる「フリーク・マッチング」や、多様な関係性を肯定する動きなど、新しい恋愛の萌芽も見られます。私たちの言葉は、今後さらに細分化し、様々な関係性のスタイルごとに固有の名称を持つようになるのでしょうか。あるいは、AIパートナーや仮想現実が当たり前になる世界で、「パートナー」の定義そのものが拡張され、全く新しい語彙が求められる時代が来るのかもしれません。

言葉に刻まれた、愛おしい私たちの歴史

「アベック」から「カップル」へ、そして「好きぴ」へ。恋人を表す言葉の変遷は、日本社会の大きな物語を映し出す鏡でした。

「アベック」は、近代化の波の中で生まれた新しい恋愛の形を、社会が少し距離を置いて観察していた時代の象徴でした。「カップル」は、経済的な自信を背景に、社会全体が恋愛を一つの共有された理想的なプロジェクトとして制度化した時代のエンブレムでした。そして「好きぴ」は、経済的な不確実性とネットワーク化された社会の中で、一つの排他的な理想よりも、流動的で分散したつながりを大切にする現代の語彙なのです。

これらの言葉は、単なるスラングではありません。そこには、祖父母世代の胸のトキメキが、親世代の夢が、そして現代を生きる若者たちの複雑な現実が、確かな響きとして刻まれています。私たちが愛について語る言葉の背景にある物語を理解することで、私たちは世界を少し違った視点で見るための「知的なメガネ」を手に入れることができます。世代を超えて受け継がれる、つながりを求める人間の普遍的な願い。日常の言葉の中に記されたこの歴史は、私たちの生きる世界を、そしてそこにいる人々を、ほんの少しだけ面白く、そして愛おしく感じさせてくれるのではないでしょうか。

【随時更新】偏愛クリエイター辞典【PinTo Times寄稿】

PinTo Timesの公式クリエイター辞典。サウナ、酷道、路上園芸、クラフトコーラなど、ユニークな対象への深い「偏愛」を持つ専門家たちを一挙にご紹介。彼らの情熱に触れ、あなたの知らない新しい世界の扉を開けてみませんか?

参考

- 令和でも「アベック」が使われる場面って何? - ニッポン放送 NEWS ONLINE

- カタカナEnglish :アベック&Avec - WOVN.io BLOG

- 今どきの「アベック」は - 毎日ことばplus

- 悩ましい日本語⑦ アベック 【(フランス)avec】 〔名〕 | ゴールドオンライン - THE GOLD ONLINE

- 今って、結婚のハードル高すぎない?昭和~平成~令和の恋愛事情を比べてみたら…興味深すぎた - CanCam.jp(キャンキャン)

- 「アベック」はいつ「カップル」になった? 朝ドラ登場で話題...識者に聞いた「言葉の変遷」

- 消えた「アベック」 死語の見出し - Mainichi

- 「アベック」の意味とは? 「カップル」との違いや語源を解説 - マイナビウーマン

- 『翔んだカップル』がもたらしたもの - 甲南女子大学

- トレンディドラマとビデオの普及がもたらした日本のエンタメ革命 - note

- 年代流行 1980年代~1990年代 トレンディドラマ

- いま観るべき「平成ドラマ」とは?トレンディドラマ、学園モノ、骨太の社会派…当時のカルチャーやファッションもまるっと紹介! - メンズノンノ

- 「恋愛3ヶ月説」を乗り越えるカップルになるために

- 初めての彼女と長続きするための方法とは?初キスや初Hのタイミングはいつがいい? - Omiai

- カップルのキスのタイミングはいつがベスト?【100人に聞いた】印象深い体験談も紹介 - Oggi

- 同棲するタイミングはいつから?付き合ってどれくらいがベスト? - イエプラ

- 2021年5月18日 中央大学 教授 山田昌弘

- 山田昌弘教授が語る、結婚しない日本社会のこれから|田舎暮らし特集 - iju - join.jp

- 上田まりえ「ことばのキャッチボール」| 日本語検定-ビジネス,就活,学力アップ。日本語力を高める検定です。

- 「すきぴ」は彼氏のこと?わかるようでわからない若者言葉の意味を簡単に解説!【大人の語彙力強化塾338】 | Precious.jp(プレシャス)

- すきぴでぴえん|Yuta Watanabe | 渡辺裕太 - note

- 後輩社員が言ってた「すきぴ」って何? 言葉の意味や正しい使い方をご紹介 | Oggi.jp

- すきぴは死語? なんて言う? | ミライ科 - 進研ゼミ中学講座ブログ

- 距離感とコミュニケーションから紐解く、「推し活」の生態系とは? @メ環研ウェビナー

- 「ヘビ化現象」ってどういうコト? “好き”を表す若者言葉が推し活・SNSをフックに多様化

- 「推し活×SNS×人付き合い」をラクにする方法|夢乃さく - note

- マイメンとはどんな意味? 語源や類語、使い方も紹介(例文つき) - マイナビウーマン

- 「マブダチ」って死語?意外と知らない語源と言葉の意味 - @DIME アットダイム

- 令和時代の新しい親友のつくり方!評判を知ってから親しくなれる、友情アップデートアプリ「MyBestie」リリース! - PR TIMES

- 「ズッ友」の正しい意味と使い方を解説! 類義語も要チェック - Oggi

- 【死ぬほどかっこいい】SNSで使える英語スラング18選! - DAIKI LIFE

- 中央大学 山田昌弘 教授【結婚したくてもできない人の特徴とは?現代の婚活事情に迫る!】

- 世界一幸福な社会は「お金で買える親密性」の賜物 『希望格差社会、それから』が描く日本のリアル

- 「絶望の時代」の希望の恋愛学 / 宮台 真司【編著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア

- 性愛に踏み出せない女の子のために 第5回WEB版 後編 宮台真司 - 季刊エス

- “いちゃいちゃ”した思い出ありますか?/宮台真司さんの恋愛についての話題から|yahoi - note

- 高校生の流行語1位「蛙化現象」ってどんな意味?実は些細な行動が“蛙化”しているかも【Nスタ】|TBS NEWS DIG - YouTube

- Z世代の「恋愛・結婚」に対する考え方や価値観がわかる!ニュースタンダードキーワード10選

- 恋愛トレンド「スローニング」が突きつける Z世代の心理 - TABI LABO

- Z世代の「最新恋愛トレンド」2024年の傾向と2025年の大予測 | TABI LABO