平賀源内とは何者? エレキテルだけじゃない「日本のダ・ヴィンチ」の多彩な実績

夏の土用の丑の日、うなぎ屋さんの店先がにわかに活気づく光景は、日本の夏の風物詩です。この習慣、実は江戸時代の天才、平賀源内が仕掛けた一大キャンペーンだったという説は、あまりにも有名です 。夏枯れに悩むうなぎ屋を助けるために彼が授けた「本日土用の丑の日」というキャッチコピーは、現代のマーケティング戦略にも通じる鮮やかな一手でした。

しかし、ここに一つの「小さな謎」が潜んでいます。静電気発生装置「エレキテル」の復元と、このうなぎの逸話。なぜ私たちは、この規格外の天才のことを、主にこの二つのエピソードで記憶しているのでしょうか。彼の肩書を並べてみれば、その謎はさらに深まります。本草学者、鉱山技術者、発明家、ベストセラー作家、画家、そして日本初の博覧会プロデューサー 。これほど多彩な顔を持つ人物が、なぜここまでシンプルに語られてきたのでしょう。

そして物語は、輝かしい功績とは裏腹の、あまりにも悲劇的な結末で幕を閉じます。当代きっての知識人であったはずの彼が、傷害事件を起こし、牢獄の中でその生涯を終えるのです 。輝かしい才能は、なぜかくも暗い終焉を迎えたのか。この記事では平賀源内の、驚くほど豊かで、複雑で、そして愛おしい実像を探る旅にご案内します。

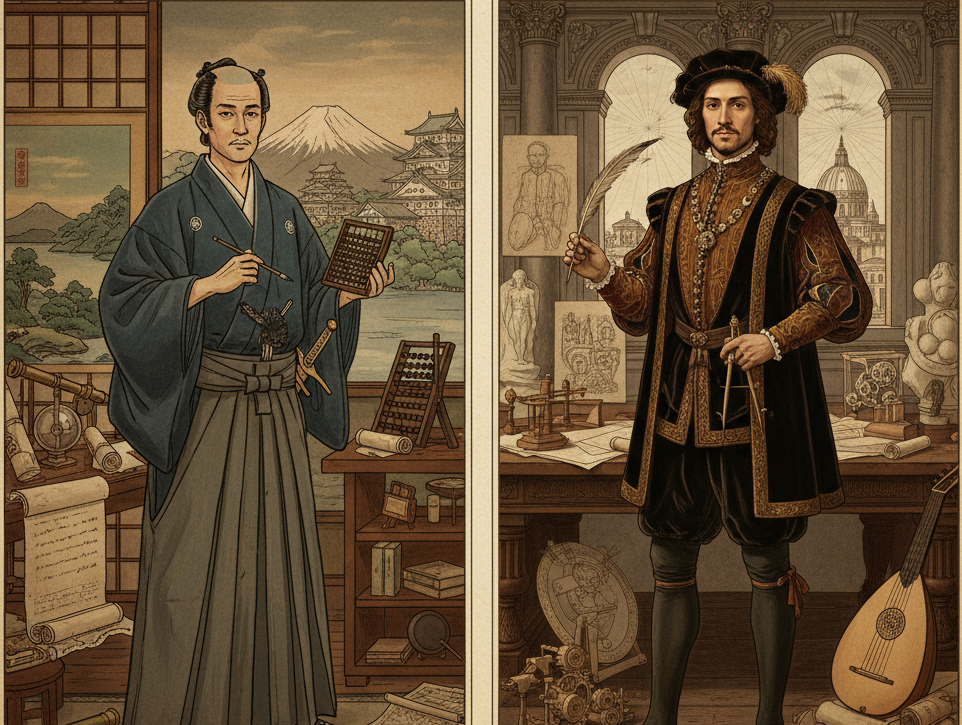

江戸の「万能人」とルネサンスの「万能人」

平賀源内の異才ぶりを理解するために、まずは世界史的な天才のベンチマークを置いてみましょう。その名はレオナルド・ダ・ヴィンチ。彼はルネサンス期イタリアが生んだ「万能人(Uomo Universale)」の代名詞です。『モナ・リザ』や『最後の晩餐』といった絵画の傑作はもちろん、人体の構造を精密に描き出した解剖図、そして飛行機や戦車の設計図に至るまで、芸術と科学の垣根を軽々と越えていきました 。

では、この「ダ・ヴィンチ」という物差しで平賀源内を測ってみると、何が見えてくるでしょうか。驚くべきことに、その活動領域は実に見事に重なり合います。

- 芸術と美の探求:ダ・ヴィンチが絵画で不朽の名声を得たのに対し、源内は斬新なデザインの陶器「源内焼」をプロデュースし、さらには秋田藩で西洋画の技法を伝え、日本絵画史に「秋田蘭画」という新たな潮流を生み出すきっかけを作りました 。

- 科学と発明:ダ・ヴィンチの設計図が未来を夢見た理論であった一方、源内の発明はより実用的でした。壊れたオランダ製の静電気発生装置を修理・復元した「エレキテル」、秩父で発見した石綿から作り上げた燃えない布「火浣布(かかんぷ)」、そして国産初の寒暖計「タルモメイトル」など、その手は常に具体的なモノづくりに向かっていました 。

- 世界の記録と分類:ダ・ヴィンチが人体の内部構造や植物の生態をノートに描き留めたように、源内は日本の自然界そのものを体系的に分類しようと試みました。彼が主催した物産会(後述)の成果をまとめた博物図鑑『物類品隲(ぶつるいひんしつ)』は、まさに日本の自然を網羅しようとする壮大な試みでした 。

しかし、この比較は単なる類似点の指摘に終わりません。二人の天才が置かれた時代の違いが、その才能の「目的」に決定的な差異を生み出しているのです。ダ・ヴィンチが活躍したルネサンス期は、教会や富裕なパトロンの庇護のもと、人間性の探求や古典の復興に主眼が置かれていました 。彼の探求は、純粋な知的好奇心や至高の美の創造に捧げられました。

対して源内が生きたのは、江戸時代中期、商業が飛躍的に発展した「田沼時代」。実利を重んじる気風の中、西洋の学問(蘭学)もまた、その実用性が注目されていました 。ダ・ヴィンチが宮廷とアトリエの天才であったとすれば、源内は市場と工房の天才でした。彼のプロジェクトは常に「国益」、つまり国内産業を育成し、高価な輸入品に頼らない社会を作るという明確な目標と結びついていました 。ベストセラーを狙って小説を書き 、利益を生むために鉱山開発に乗り出す 。その姿は、ルネサンスの万能人というより、むしろ現代の起業家精神に満ちたイノベーターに近いものだったのです。

天才を育んだ土壌〜「田沼時代」というインキュベーター〜

天才は、決して真空からは生まれません。平賀源内という規格外の才能が花開くためには、それを受け止め、育むだけの特殊な土壌が必要でした。それが、老中・田沼意次が権勢を誇った「田沼時代」です。

この時代、幕府の政策は伝統的な米中心の重農主義から、商業や工業を重視する重商主義へと大きく舵を切りました 。また、8代将軍・徳川吉宗の時代に緩和された洋書の禁がさらに広がり、「蘭学」熱は最高潮に達します。杉田玄白や前野良沢らがオランダの解剖書『ターヘル・アナトミア』を翻訳し、『解体新書』として刊行したのも、まさにこの時代の出来事でした 。

田沼意次自身も、源内のような知識人が持つ新しい知見の価値を理解し、彼らを保護するパトロンとしての役割を果たしました 。こうした政治的な追い風と、成熟しつつあった江戸の町人文化が融合し、自由な発想を持つ革新者が活躍できる稀有な空間が生まれたのです。

しかし、この時代の寵児であった源内の立場は、極めて不安定なものでした。彼はもともと讃岐高松藩の低い身分の武士でしたが、学問と研究に生きるため、藩を辞してしまいます(脱藩)。これは、安定した俸給を捨て、自らの才覚だけを頼りに生きるという、当時としては極めて大胆な選択でした。

彼の壮大なプロジェクト—鉱山開発、織物生産、博覧会—は、一介の学者が賄えるような規模ではありません。常に資金難に喘ぎ、田沼のような権力者の庇護を求めながら、失敗すれば莫大な借金を背負うという綱渡りの連続だったのです 。彼は、伝統的な藩お抱えの学者でもなければ、純粋な商人でもない。いわば、日本初の「知的起業家」という、まだ社会に定着していない新しい存在でした。この「何者でもない」という自由さが彼の創造性の源泉であったと同時に、彼の人生を根底から揺るがす不安定さの原因ともなったのです。

飽くなき探求心の軌跡〜ジャンルを越える実績の数々〜

源内の活動は多岐にわたりますが、それらは決して無関係な「寄り道」ではありませんでした。むしろ、一つの壮大な目標に向かって有機的に連携した、巨大なプロジェクトの一部と見ることができます。

科学者にして起業家〜「国益」を求めて〜

源内の科学技術への取り組みは、常に産業化への道筋、すなわち「国益」を念頭に置いたものでした。彼の代名詞である「エレキテル」は、もともとオランダから輸入されたものの壊れていた静電気発生装置を、彼が修理・復元したものです 。彼はこれを江戸で見世物として公開し、一大センセーションを巻き起こすだけでなく、「万病に効く」という触れ込みで宣伝し、医療器具として売り出す才覚も見せました 。

彼の「国益」思想が最も純粋な形で現れたのが、燃えない布「火浣布」の開発です。秩父の山中で石綿を発見した彼は、これを織り上げて火に強い布を作り上げることに成功し、幕府に献上しました 。火事の多かった江戸において、これは画期的な防災技術となり得るものでした。この他にも、国産初のアルコール温度計や、歩いた距離を測る量程器(万歩計のようなもの)など、彼の発明は常に実用的な価値を持っていました 。

文学のヒットメーカーにして文化の伝道師

源内は、硬軟自在の筆で江戸の庶民文化を牽引するスター作家でもありました。「風来山人(ふうらいさんじん)」のペンネームで執筆した『風流志道軒伝』は、実在の講釈師を主人公に、巨人国や小人国を旅する奇想天外な物語で、ジョナサン・スウィフトの『ガリバー旅行記』を彷彿とさせる風刺とユーモアに満ちた作品でした 。こうした滑稽や風刺を盛り込んだ読み物は「戯作(げさく)」と呼ばれ、源内はそのジャンルのパイオニアとして文学史に名を刻んでいます 。

さらに「福内鬼外(ふくうちきがい)」という名では、人形浄瑠璃の脚本家として大ヒットを飛ばします。代表作『神霊矢口渡(しんれいやぐちのわたし)』は、南北朝時代の悲恋をテーマにした作品で、江戸の人々の涙を誘い、今日でも歌舞伎の演目として上演され続けています 。

彼の文化への貢献は、文筆業に留まりません。鉱山開発の指導で秋田藩に招かれた際には、藩主の佐竹曙山や藩士の小田野直武に西洋画の技法を伝授。これがきっかけとなり、日本画の伝統と西洋の写実表現が融合した「秋田蘭画」という独特の画風が誕生しました 。

日本初の「万博」プロデューサー

源内の数ある功績の中でも、特に革命的だったのが「物産会(薬品会)」の開催です。これは、全国各地から珍しい薬草や鉱物、産物などを集めて展示・品評する会でした 。

それまでの学者の会合が、同門の者だけで閉鎖的に行われるのが常だったのに対し、源内の物産会は開かれた一大イベントでした。彼は「引札」と呼ばれるチラシを全国に配布し、各地に産物の取次所を設けるなど、巧みなネットワークを駆使して、一度に1300種以上もの品々を集めることに成功しました 。これは単なる学術会議ではなく、物産展であり、博物館であり、研究者たちの交流の場でもありました。まさに、時代を200年近く先取りした「万国博覧会」の原型だったのです 。そして、この革新的な場で、彼は生涯の友となる蘭方医・杉田玄白と運命的な出会いを果たします 。

これら一見バラバラに見える活動は、実は一つのシステムとして機能していました。物産会で日本の資源(データ)を収集し、その知見を基に火浣布のような新製品を開発(研究開発)する。戯作文学を通じて新しい価値観を大衆に広め(広報・教育)、西洋画の写実性を科学的な図譜の作成に応用させる(技術革新)。源内は、日本という国全体を体系的に理解し、西洋の技術と融合させることで近代化へと導こうとした、壮大なビジョンを持つ「システム思想家」だったのです。

天才の光と影〜その栄光と悲劇的な終焉〜

源内の人生の光と影をより鮮明に描き出すのが、親友・杉田玄白との対比です。源内が華やかで、 mercurial で、無数のプロジェクトに手を広げた天才だったとすれば、玄白は地道で、規律正しく、『解体新書』という一つの偉業に生涯を捧げた秀才でした 。玄白自身、源内の奔放な才能に憧れと一抹の不安を抱いていました 。二人の友情は、知性が社会に貢献する道のりの多様性を示しています。

しかし、源内の物語は悲劇へと向かいます。晩年の彼は、事業の失敗や借金が重なり 、精神的に不安定になっていったと言われています。世間からは「山師(詐欺師)」と揶揄されることもあり、そのプライドは深く傷ついていたことでしょう 。そんな中、彼は幽霊が出ると噂される不吉な屋敷にわざわざ引っ越します 。

そして安永8年(1779年)11月、事件は起こります。酒に酔った勢いで、設計図を盗まれたと勘違いし、人を殺傷してしまったのです 。自ら奉行所に出頭した源内は、伝馬町の牢屋敷に投獄され、翌月、傷口から感染した破傷風により、52歳でその波乱の生涯を閉じました 。近年の大河ドラマ『べらぼう』では、この事件が将軍家の世継ぎをめぐる政治的陰謀に巻き込まれた結果として描かれるなど、その死の真相は今なお謎に包まれています 。

源内の死を誰よりも悼んだのは、親友の杉田玄白でした。彼は私財を投じて源内の墓を建て、そこに万感の思いを込めた碑文を刻みます。

「ああ非常の人、非常の事を好み、行いこれ非常、何ぞ非常に死するや」 (ああ、常識外れの人よ。常識外れの事を好み、その行いもまた常識外れであった。どうして死に様まで、これほど常識外れでなければならなかったのか)

この言葉は、単なる嘆きではありません。源内の悲劇的な結末が、彼の生き方そのものから導かれた必然であったことを見抜いた、友による最も正確な診断書だったのです。彼は、まだ社会が受け入れる準備のできていなかった「未来のプロトタイプ」であり、その早すぎた登場の代償を、自らの命で支払ったのかもしれません。

スクリーンに生き続ける源内〜なぜ私たちは彼に惹かれるのか〜

平賀源内の物語は、なぜこれほどまでに私たちの心を捉え、繰り返し映像化されるのでしょうか。それは、彼の人生が、輝かしい成功と痛ましい挫折、あふれる知性と抑えきれない人間的衝動、喜劇と悲劇といった、相反する要素の劇的な交差点にあるからです。彼はいつの時代も、作り手たちの想像力をかき立てる、完璧なドラマの主人公なのです。

その時々の社会が彼に何を求めたかによって、スクリーンの源内像もまた、その姿を変えてきました。

スクリーンに刻まれた平賀源内の肖像

| 俳優名 | 作品名(媒体) | 年代 | 描かれた源内像と時代背景 |

| 山口 崇 | 天下御免(テレビドラマ) | 1971-72 | 持ち前の知性と行動力で難事件を解決していく「快男児」。高度経済成長期の日本が求める、明るく力強いヒーロー像を体現し、源内のポジティブなイメージを国民に定着させた 。 |

| 上川隆也 / 勝村政信 | 表裏源内蛙合戦(舞台) | 2008 | 表の顔(上川)と裏の顔(勝村)を二人の俳優が演じるという斬新な演出で、源内の内面的な二面性や葛藤に迫った 。 |

| 佐々木蔵之介 | 非常の人 何ぞ非常に(舞台) | 2013 | 杉田玄白との友情を軸に、彼の「非常」な生き様を描き出した。玄白との対比を通じて、源内の天才ゆえの孤独と純粋さを浮き彫りにした 。 |

| 味方良介 | 大奥(テレビドラマ) | 2024 | 将軍の居城である大奥を舞台に、政治的な駆け引きに巻き込まれながらも、その才覚を発揮する人物として描かれた 。 |

| 安田 顕 | べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~(テレビドラマ) | 2025 | 人間的な弱さ、奇矯さ、そして精神的な「揺れ」を強調。天才の輝きだけでなく、その裏にある脆さや悲哀をも描き出し、現代的な心理描写で複雑な人物像を再構築した 。 |

1970年代の明朗快活なヒーローから、2020年代の心揺れるアンチヒーローまで。平賀源内という存在は、時代を映す鏡として、その姿を変えながら生き続けています。

平賀源内の生涯を知ることは、私たちに新しい「知的なメガネ」を授けてくれます。そのメガネを通して見れば、遠い過去だと思っていた江戸時代が、グローバルな知見に目を向け、起業家精神にあふれた、驚くほどダイナミックな社会として立ち現れてきます。成功と失敗、光と影が織りなす彼の生涯は、完璧ではないからこそ、私たちの住むこの世界を、ほんの少しだけ面白く、そして愛おしく感じさせてくれるのではないでしょうか。

戦い続けた日本画家 上村松園 〜絵を汚さずに私の顔にでも墨をぬって汚してくれればよい〜

お笑いコンビ「馬鹿よ貴方は」のボケを担当している、平井“ファラオ”光に<偏愛>している物について語ってもらう連載企画。

参考

- note.com平賀源内発明品|super_poppy411 - note

- tabi-samurai-japan.com平賀源内 稀代の発明家は最期何した人だったのか? - 日本の旅侍

- meihaku.jp平賀源内/ホームメイト

- hiragagennai.com平賀源内の世界 - 平賀源内記念館

- sengokubanashi.net平賀源内—時代を先取りしすぎた天才発明家の生涯 - 戦国 BANASHI

- toyokeizai.netエレキテルの復元に、日本初の物産展、鉱山の開発も… 天才《平賀源内》のあまりに衝撃的な最期

- president.jp「人を殺してしまった」と自首した平賀源内は52歳で獄死…江戸のスキャンダルとなった謎多き事件の真相とは【2025編集部セレクション】 動機も殺した相手も明らかにされていない - プレジデントオンライン

- toshin.com知恵は経験の娘である。 意訳:経験から知恵が生まれる。 Leonardo da Vinci(レオナルド・ダ・ヴィンチ)イタリアの芸術家 - 東進

- kurohaku.com万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチの逸話や有名作品を解説 | 絵画をたしなむ

- kaiga.nohra.tokyoレオナルド・ダ・ヴィンチの生涯と代表作品まとめ 16世紀ルネサンスの巨匠と絵画の入門編

- media.artelier.co.jpレオナルド・ダ・ヴィンチとは?「芸術と科学の天才」の略歴や作品の特徴、代表作について解説します! | アートリエメディア | アートの販売・レンタル

- otonanokagaku.net平賀源内 科学技術社会を先取りした江戸の自由人 - 大人の科学.net

- edo-tokyo-museum.or.jp平賀源内展 - 江戸東京博物館

- otonanokagaku.net平賀源内 科学技術社会を先取りした江戸の自由人

- marugame-kasugajinja.com大河ドラマ『べらぼう』でも注目!平賀源内を知ろう!発明神社とその魅力 - 丸亀春日神社

- archives.go.jp本草学から博物学へ|江戸の花だより - 国立公文書館

- eisai.co.jpもうひとつの学芸員室-天性の才人といわれた 平賀源内と物産会

- dl.ndl.go.jp日本の歴史 26 『開国前夜 : 田沼時代の輝き』

- keiho.repo.nii.ac.jp江戸期における蘭学の誕生

- ndl.go.jp第2部 2. 蘭学者の活躍 | 江戸時代の日蘭交流 - 国立国会図書館

- eonet.ne.jp長崎出島と蘭学|長崎出島とシーボルト|日本食文化の醤油の知る

- otonanokagaku.net平賀源内 科学技術社会を先取りした江戸の自由人 - 大人の科学.net

- touken-world.jp宝暦・天明期の文化/ホームメイト - 刀剣ワールド新しいウィンドウで開く

- sengoku-his.com平賀源内は天才か、奇人か? 時代の先を行きすぎた男の生涯 | 戦国ヒストリー

- video.unext.jp英雄たちの選択 江戸を駆けたマルチクリエーター 平賀源内

- president.jp「なぜ平賀源内は"非常の死"を遂げねばならなかったのか」親友・杉田玄白が私財を投じ源内のためにしたこと 奇行の末に知人を刺し、投獄されたまま51歳で急逝した天才の悲劇 - プレジデントオンライン

- tsutajuu.comべらぼう 平賀源内 - 蔦重ワールド

- meihaku.jp江戸の天才発明家・平賀源内と蔦屋重三郎の関係は? - 名古屋刀剣博物館

- jwu.repo.nii.ac.jp平賀源内の浄瑠璃

- intojapanwaraku.com平賀源内は「ひとたらし」だった?稀代の発明家の新しい横顔 - 和樂web

- note.com平賀源内と江戸時代の物産会|super_poppy411 - note

- eisai.co.jpもうひとつの学芸員室-江戸のくすりハンター 小野蘭山-本草学の普及

- sanuki-asobinin.seesaa.net平賀源内と杉田玄白の友情ストーリーを知る!『平賀源内記念館』@志度

- studiopoppo.jp発明家「平賀源内」って何者!? - ぽっぽブログ - studio poppo

- oricon.co.jp大河『べらぼう』平賀源内役に安田顕 キャラクター紹介(29) - ORICON NEWS

- mag.japaaan.com平賀源内の転落・破滅の原因は「炎上」だった!?当代きっての文化人を悲劇的な最期に導いた不運 - Japaaan

- note.com「勘違い」で殺人を犯し、獄死した平賀源内 #3 晩節の研究 偉人・賢人の「その後」 - note

- serai.jp陰謀の黒幕は一橋治済!?「平賀源内は意次の領内に匿われて生きていた」説を追う。源内の死をめぐるミステリーが神回になった理由【べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~ 満喫リポート】16 | サライ.jp

- bunshun.jp『べらぼう』でも壮絶な悲劇…平賀源内はなぜ"非常の死"を遂げたのか? 親友・杉田玄白が私財を投じ源内のためにしたこと | 文春オンライン

- note.com【追悼文】山口崇さんについて思い出すいくつかのこと|鈴村裕輔 - note新しいウィンドウで開く

- allabout.co.jp井上ひさし×蜷川幸雄の『表裏源内蛙合戦』 [演劇・コンサート] All About - オールアバウト

- md-news.pia.jp佐々木蔵之介が、江戸の鬼才・平賀源内に挑む - チケットぴあ

- youtube.com【べらぼう】渡辺謙さんからのアドバイスとは?:平賀源内役の安田顕さん撮影裏話インタビュー第16回「さらば源内、見立は蓬莱」【大河ドラマ】ネタバレ - YouTube

- tvguide.or.jp「べらぼう」平賀源内を演じた安田顕「幸せな最期じゃなかったかもしれないけれど、僕は褒めます」

- tvguide.or.jp「べらぼう」安田顕が演じる平賀源内の“最期”。狂気と精神の揺れを描く演出の裏側に迫る

- eigachannel.jp大河ドラマで主演が見たい俳優は? 最強の演技派5選。そろそろ出番? 芝居に定評のある男をセレクト | 映画チャンネル