「コント」の定義・由来を探る〜漫才とコント、その見えない境界線〜

テレビのお笑い賞レースを観ている時、スマートフォンの画面に流れてくる短い動画を眺めている時。私たちはほとんど無意識に、目の前で繰り広げられるパフォーマンスを分類しています。「これは漫才だな」「あ、これはコントだ」と。

しかし、もし誰かに「その二つの違いを正確に説明してください」と問われたら、少し言葉に詰まってしまうかもしれません。これが、私たちの日常に潜む「小さな謎」です。

特にその境界線を曖昧にするのが、「漫才コント」と呼ばれる形式の存在です。漫才師が会話の途中で、ある特定の状況を演じ始める。その瞬間、私たちは漫才を見ているのか、それともコントを見ているのか、少し不思議な感覚に陥ります。この「ちょっとした違和感」こそが、私たちを知的な探求の旅へと誘う入り口なのです。

一体、「コント」とは何なのでしょうか? どこか異国の響きを持つこの言葉は、いつ、どこで生まれ、どのようにして日本の笑いの文化に根付いたのでしょうか。そして、なぜそれは日本のもう一つの偉大な笑いの伝統である「漫才」とは、かくも異なる手触りと魅力を持っているのでしょうか。

- 1. 日本の笑いの二大潮流。会話の芸術「漫才」から見えてくるもの

- 1.1. 現代における「漫才」と「コント」の輪郭

- 2. 漫才の源流。1000年の歴史を持つ祝福の芸

- 3. 近代化とブランド戦略。「萬歳」から「漫才」へ

- 4. 「コント」の源流を巡る世界旅行

- 4.1. 遥かなる祖先たち〜イタリアの仮面とフランスの機知〜

- 4.2. 大西洋を渡る〜ボードビルと「スケッチ・コメディ」の誕生〜

- 4.3. 日本という名のるつぼ〜浅草、軽演劇、そして喜劇王の時代〜

- 4.4. テレビ革命〜お茶の間に届けられた壮大な「作り物の世界」〜

- 5. 笑いのグローバル・タペストリー。モンティ・パイソンからYouTubeまで

- 6. おわりに

- 6.1. 参考

日本の笑いの二大潮流。会話の芸術「漫才」から見えてくるもの

コントの本質を鮮やかに浮かび上がらせるために、まずは私たちにとって最も馴染み深い比較対象、すなわち「漫才」の世界から旅を始めましょう。日本の土壌で生まれ、独自の進化を遂げた漫才の歴史と特徴を知ることで、コントが持つユニークな輪郭がくっきりと見えてくるはずです。

現代における「漫才」と「コント」の輪郭

今日の私たちが認識している漫才とコントの主な違いは、以下の表のように整理できます。

| 項目 | 漫才 (Manzai) | コント (Conte) |

| 起源 | 日本古来の祝福芸「万歳」 | 欧米の演劇・ボードビル |

| 演者の前提 | 「本人」として舞台に立つ | 最初から「別人格」を演じる |

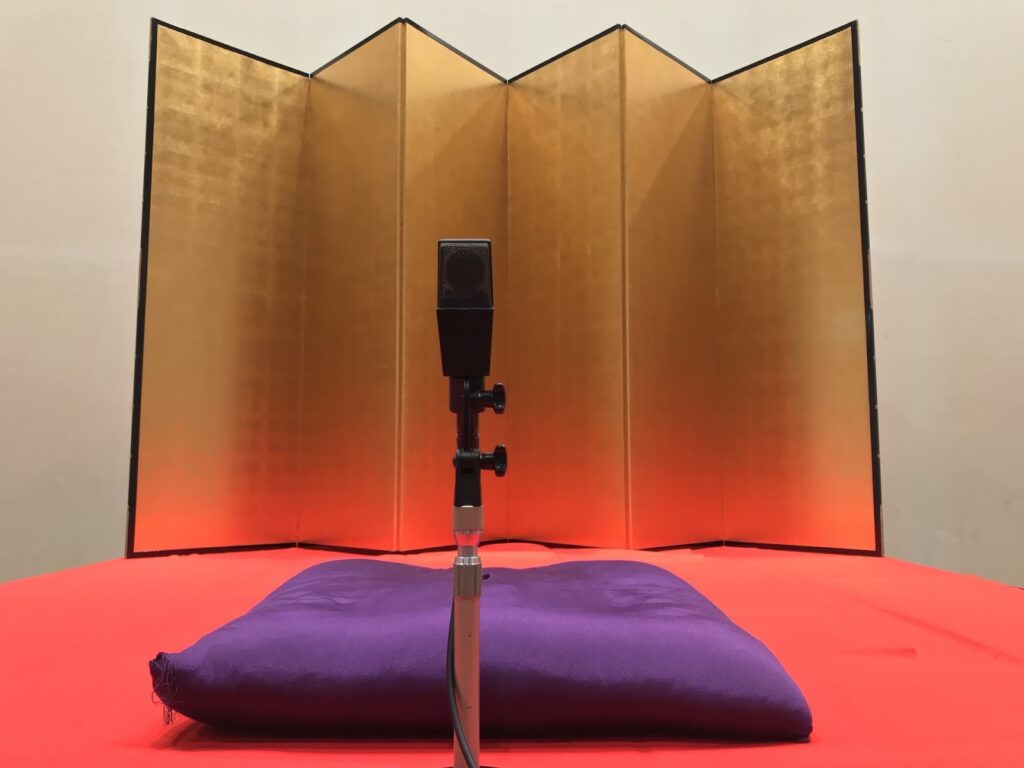

| 舞台装置 | センターマイク一本が基本 | セット、小道具、大道具を多用 |

| 衣装 | スーツや私服が主 | 役柄に合わせた衣装を着用 |

| 物語構造 | 導入の挨拶から始まり、「もうええわ」などで終わる | いきなり物語が始まり、暗転で終わることが多い |

| 主な目的 | 「しゃべくり」による言葉の応酬で笑わせる | 構築された世界観とキャラクターで笑わせる |

漫才は、あくまで演者本人として立ち、会話の面白さで勝負する話芸です。一方、コントは演者が架空の人物になりきり、作り込まれた設定の中で物語を演じる寸劇なのです。

漫才の源流。1000年の歴史を持つ祝福の芸

漫才のルーツを辿ると、平安時代にまで遡ります。その原型は「千秋万歳(せんずまんざい)」と呼ばれる、新年に宮中や貴族の邸宅を訪れ、繁栄と長寿を祈る祝福の芸能でした。この儀式は、鼓を持つ滑稽な役回りの「才蔵(さいぞう)」と、扇を手に荘重に舞う主役の「太夫(たゆう)」の二人一組で行われました。この才蔵と太夫の関係性こそが、現代漫才における「ボケ」と「ツッコミ」の原型であると言われています。

時代が下るにつれ、この「万歳」は神様への奉納芸から、人々を楽しませる娯楽へとその性格を変えていきます。「笑う門には福来たる」という考えに基づき、笑いそのものが福を招くと信じられるようになったのです。やがて日本各地に「大和万歳」や「三河万歳」といったローカルな万歳が根付き、舞台演芸として発展していきました。

近代化とブランド戦略。「萬歳」から「漫才」へ

この伝統芸能が、現代私たちが知る「漫才」へと劇的な変貌を遂げたのは、20世紀初頭のことでした。その立役者となったのが、吉本興業です。当時、落語人気に陰りが見え始めていた中、吉本は次なるキラーコンテンツとして、寄席演芸の一つとなっていた「万才」に目をつけました。

そして1930年、漫才の歴史を決定づけるコンビが登場します。「近代漫才の父」と称される横山エンタツ・花菱アチャコです。彼らは、それまでの万歳が持っていた伝統的なスタイルを根底から覆しました。着物ではなくスーツをまとい、三味線などの楽器も持たず、センターマイク一本で、野球の「早慶戦」といったごく日常的なテーマについて「キミ」「ボク」と呼び合いながら軽妙な会話を繰り広げたのです。この革新的なスタイルは、当初こそ戸惑いをもって迎えられましたが、やがてラジオ放送などを通じて爆発的な人気を博しました。

この新しい笑いの潮流を決定づけたのが、1933年に行われた吉本興業による名称変更でした。同社の文芸部長であった橋本鐵彦は、伝統的な「萬歳」の表記を、当時流行していた「漫画」や「漫談」から「漫」の字を借りて「漫才」へと改めたのです。これは、古来の祝福芸を、大衆に親しまれるモダンな娯楽商品として再定義する、巧みなブランド戦略でした。

このように、漫才の歴史は、神聖な儀式が商業的なエンターテインメントへと意図的に転換されてきた道のりそのものです。だからこそ漫才は、1000年の伝統という権威と、20世紀の資本主義が生んだモダンな娯楽という二つの顔を併せ持っています。この二重性が、漫才という芸に独特の深みと重みを与え、同時に「漫才とはかくあるべき」という純粋性を巡る議論の火種ともなっているのです。外来の文化であるコントには、こうした歴史的な”しがらみ”がないため、純粋にその面白さだけで評価されるという違いがあります。

「コント」の源流を巡る世界旅行

漫才が日本の土壌で育まれた芸能であるのに対し、コントのルーツは海を越えた遥か彼方にあります。その起源を辿る旅は、さながら時空を超えた世界旅行のようです。

遥かなる祖先たち〜イタリアの仮面とフランスの機知〜

まず私たちが降り立つのは、17世紀のフランスです。「コント(conte)」という言葉は、フランス語で「短い物語」や「寸劇」を意味します。この言葉が示す通り、その演劇的な源流の一つは、フランスの劇作家モリエールの喜劇に見出すことができます。彼は、社会風刺を織り交ぜた短いユーモラスな場面を劇中に巧みに取り入れ、キャラクターの面白さで観客を沸かせました。

しかし、そのさらに奥深く、コントの魂の故郷とも言える場所があります。それは16世紀のイタリアで花開いた「コンメディア・デッラルテ」です。これは、プロの俳優集団による即興仮面喜劇で、現代のコントに繋がる多くの要素を持っていました。大まかな筋書き(カノヴァッチョ)だけを元に、役者たちが即興で芝居を創り上げていくスタイル。強欲な老人、ずる賢い召使い、恋に悩む若者といった、誰もがすぐに理解できる類型的な「ストックキャラクター」。そして、相手を叩くための棒(スラップスティック)に象徴されるような、身体を張ったドタバタ喜劇。これらの特徴は、時代を超えて現代のコントの中にも脈々と受け継がれています。

大西洋を渡る〜ボードビルと「スケッチ・コメディ」の誕生〜

次に私たちの旅は、19世紀後半から20世紀初頭のアメリカへと向かいます。ヨーロッパの様々な大衆芸能がこの新大陸で融合し、「ボードビル」という新たなエンターテインメントが誕生しました。ボードビルは、マジシャン、歌手、ダンサー、動物芸など、多種多様な短いパフォーマンスを一つの舞台で次々と見せる「バラエティ・ショー」でした。

そして、このボードビルの演目の中に、現代コントの直接的な原型となるものが含まれていました。それが「スケッチ」あるいは「スキット」と呼ばれる、1話完結の短い喜劇です。俳優たちが特定のキャラクターに扮し、短い時間の中で設定とオチ(パンチライン)を簡潔に見せる。この「スケッチ・コメディ」のフォーマットこそ、日本が後に「コント」と呼ぶことになるスタイルの、まさに設計図だったのです。

日本という名のるつぼ〜浅草、軽演劇、そして喜劇王の時代〜

この欧米で生まれた笑いの形式が、日本に上陸した港。それが20世紀初頭、大衆娯楽の中心地として栄華を極めた東京・浅草でした。浅草オペラの流行が去った後、その熱狂を受け継ぐ形で登場したのが「軽演劇」です。

軽演劇は、まさに日本版ボードビルと呼ぶべきもので、歌あり、踊りあり、そして笑いありの、ごった煮のような魅力に満ちていました。特に、アメリカの喜劇映画などの影響を受けたスピーディーで滑稽なドタバタ喜劇は「アチャラカ」と呼ばれ、人気を博しました。この「アチャラカ」という言葉は、「あちら(欧米)のもの」が転じたと言われており、その外来性が強く意識されていたことがわかります。

この時代、浅草の舞台で絶大な人気を誇ったのが、「日本の喜劇王」と称されたエノケンこと榎本健一と、そのライバルであった古川ロッパです。彼らは、欧米の新しい笑いを日本の観客の感性に合わせて巧みに翻案し、日本のコメディの礎を築きました。彼らを中心として結成された「日本喜劇人協会」は、この新しい笑いの形を一つのジャンルとして確立させる上で大きな役割を果たしました。

テレビ革命〜お茶の間に届けられた壮大な「作り物の世界」〜

そして、コントが日本全国の家庭に届けられる決定的な転機が訪れます。第二次世界大戦後のテレビ放送の開始です。メディアテクノロジーの進化が、笑いの形を劇的に変えたのです。

テレビにおけるコントの源流は、ストリップ劇場の幕間に行われていた寸劇にあると言われています。浅草フランス座などがその代表で、ビートたけしをはじめとする多くの才能がここから巣立っていきました。

この舞台で生まれた笑いを、テレビという新しいメディアに最適化させ、国民的なエンターテインメントへと昇華させたのが、ハナ肇とクレイジーキャッツやザ・ドリフターズといった、元々は音楽バンドであったグループでした。

- クレイジーキャッツ:ジャズバンドとしての高い音楽性を背景に、洗練された都会的で、時にはシュールなコントを展開しました。彼らの笑いは、音楽のリズムと一体化した知的なものでした。

- ザ・ドリフターズ:『8時だョ!全員集合』は、テレビ史に残るお化け番組となりました。彼らは大掛かりなセットと身体を張ったスラップスティックを駆使し、毎週お茶の間に壮大な「作り物の世界」を届けました。観客が一体となって叫ぶ「志村!うしろ、うしろ!!」の掛け声や、オチで使われる効果音は、テレビコントの文法そのものを創り上げたと言えるでしょう。

軽演劇が観客との一体感を重視したライブの笑いであったのに対し、テレビコントは、作り込まれたセットや編集技術を駆使した、視覚的なスペクタクルとしての笑いでした。メディアの特性が、コントという表現形式を新たなステージへと押し上げたのです。

笑いのグローバル・タペストリー。モンティ・パイソンからYouTubeまで

日本のコントは、国内で独自の進化を遂げながらも、常に世界の笑いの潮流と共鳴してきました。その歴史は、グローバルな文化のタペストリーの一部として見ることができます。

1970年代、イギリスのコメディグループ「モンティ・パイソン」がもたらした衝撃は計り知れませんでした。それまでの常識を覆すシュールで、時に哲学的な彼らのスケッチは、日本のコメディ界にも大きな影響を与え、タモリといった新しいタイプの才能が登場するきっかけの一つとなりました。

そして2008年、コント日本一を決める賞レース『キングオブコント』が始まります。これは、漫才における『M-1グランプリ』と同様に、コントが単なる余興ではなく、技術と創造性を競う独立したアートフォームとして成熟したことを象徴する出来事でした。初代王者バッファロー吾郎をはじめ、歴代の王者は多種多様なスタイルのコントを披露し、その表現の幅広さを示してきました。

近年、コントの世界に再び革命をもたらしているのが、インターネット、特にYouTubeの存在です。このデジタルプラットフォームは、いわば「現代のボードビル劇場」とも言える空間を生み出しました。テレビ番組のような大きな枠組みを必要とせず、芸人たちが直接、短い作品を世界中の視聴者に届けることができるようになったのです。

この環境は、奇しくもボードビルのスケッチが持っていた特性、すなわち「短時間で強烈なインパクトを残す」「キャラクターの魅力が際立つ」「一つの大きな物語から独立している」といった要素を再び呼び覚ましました。ジャルジャル、かが屋、さらば青春の光、チョコレートプラネットといった芸人たちは、この新しい舞台で次々と傑作コントを生み出し、人気を博しています。

テレビの黄金時代に生まれた大掛かりなセットコントが、メディアの制約から生まれた一つの到達点であったとすれば、現在のYouTubeで花開いているショートコントは、最新のテクノロジーが、図らずもこの芸の最も原始的な形態を復活させた「原点回帰」と見ることもできるでしょう。日本のコントは今や、Saturday Night LiveやKey & Peeleといった世界のスケッチ・コメディと、同じデジタルな舞台の上で、そのクリエイティビティを競い合っているのです。

おわりに

「漫才とコントの違いは何か?」という日常の小さな疑問から始まった私たちの旅は、時空を超え、世界中を巡る壮大なものとなりました。平安時代の宮中から、イタリアの広場、浅草の喧騒、そしてテレビの中の巨大なセットまで、その道のりは驚きと発見に満ちていました。

この旅を通して見えてきたのは、日本の「コント」が、いかに豊かで多層的な文化的ハイブリッドであるか、という事実です。その血肉には、コンメディア・デッラルテの陽気な魂が、モリエールの辛辣な機知が、アメリカン・ボードビルの軽快なリズムが、そして浅草の喜劇王たちが放ったエネルギーが、複雑に、そして見事に溶け合っています。

次にあなたがテレビやスマートフォンでコントを目にする時、その見え方は少しだけ変わっているかもしれません。俳優の滑稽な仕草の向こうにイタリアの仮面劇の役者の姿を、練り上げられた設定の背後にボードビルの舞台を、そしてその笑い声のこだまの中に、エノケンやザ・ドリフターズが築き上げてきた歴史の響きを感じ取ることができるでしょう。

その背景にある文化、歴史、そして人々の知恵を知ることは、決して笑いを減じるものではありません。むしろ、その5分間に凝縮された創造性の深さに気づかせ、私たちの感動をより豊かなものにしてくれます。コントとは、日常とは異なる「もう一つの世界」を私たちに見せてくれる魔法です。その魔法の成り立ちを知ることで、私たちの世界は、ほんの少しだけ面白く、そして愛おしく感じられるようになるのではないでしょうか。

参考

- 漫才とコントの違いは?M-1王者マヂカルラブリーさんの漫才をもとに解説 | 笑まる。

- コントとは?コントの由来やコント漫才の概要を解説 - お笑いTV新しいウィンドウで開く

- 【漫才を識る】漫才とコントの違い|漫才の定義を考える|桐野

- 漫才とコントの違いとは?全体の構成や考え方の違いまでを徹底解説 - お笑いTV

- お笑いライブで見る「漫才」と「コント」の違いとは? | 【公式】東京俳優・映画&放送専門学校

- ノンスタ石田が明かす「漫才」と「コント」の"違い" 漫才じゃない元祖ジャルジャル、M-1で評価の訳

- 漫才ってなんだ?!!! | June 2017 | Highlighting Japan新しいウィンドウで開く

- 「漫才」はどこからやってきた? そのルーツをたどる|梅影(ウメカゲ)

- 漫才とは? 漫才の作り方・話し方から歴史まで - お笑いTV

- 漫才の歴史:祝う芸からのはじまり|大衆芸能編・寄席 - 文化デジタルライブラリー

- 知ってると面白くなれる?お笑い芸人必見の「漫才」の歴史 | 笑まる。

- 漫才が愛され続ける理由 | Trace [トレース]

- お笑いの代名詞、漫才の歴史/ホームメイト - 劇場・ホール

- 漫才協会改革について考えてみた。2 ~華麗なる浅草笑いの歴史編~|mori3804

- ダウンタウンとマンザイブーム:1980 年代の上方漫才界の諸相

- ウィズコロナ時代どう進化する? 元・よしもとの、伝説の広報マンが語る「ニッポンのお笑い~変革とオモシロ現代史」 - 和樂web

- 【コントとは?】ビジプリ舞台・演劇用語辞典

- コンメディア・デッラルテの発展と衰退|パントマイムアーティスト 織辺真智子

- Origins of Vaudeville: History of the Earliest Acts - Comedyville

- From Vaudeville to Viral Videos: The Evolution of Sketch Comedy - New York Improv Theater

- A Brief History of Sketch Comedy and its Evolution From 1959 - 2020 - Hollywood Insider

- ROKKU BROADWAY OFFICIAL SITE|浅草六区の歴史写真館

- 歴史あるフランス座(ふらんすざ)の名前でも有名な東洋館/Toyokan - 浅草観光連盟

- 軽演劇 | 舞台・演劇用語 - シアターリーグ

- 『昭和芸人 七人の最期』舞台が終わっても、人生は続く - HONZ

- 戦前戦後に国民の間で広く親しまれ、数多くの歌も残した、「日本の喜劇王」エノケンこと、榎本健一。

- 「テレビ芸能」の道なき道を切り拓いたクレイジーキャッツ【ヒップの誕生 ジャズ・横浜・1948 】Vol.19 | ARBAN

- クレイジーキャッツの音楽史 第1回「初心者のためのクレイジーキャッツ入門」

- 高木ブーが明かすクレージーキャッツへの想い「比べるのはおこがましいけど、ドリフとの一番の違いはメンバー同士の年齢差」|連載・第99回 (1/1) - 介護ポストセブン

- 昭和のお笑いとザ・ドリフターズ - レトロイズム

- 加藤茶×高木ブーがドリフ秘話を大放出!衝撃秒数のコントに9種の“オチ音”の威力 - フジテレビ

- 偉大なるコメディ大革命 ー 空飛ぶモンティ・パイソン

- コメディ・ソングの次元を変えたモンティ・パイソンの名曲が語り継がれる理由 - uDiscover

- 『キングオブコント』歴代優勝者一覧 - ORICON NEWS

- 【2024年版】今本当に勢いのある「芸人YouTuber」ランキング|佐野篤@パンダビジョン代表

- 元気が欲しい時に! 絶対に笑えるYouTubeチャンネルおすすめ10選 - マイナビウーマン

- 本当に面白い芸人91選!おすすめ芸人の漫才・コント・YouTube