なぜ「とんかつ」に千切りキャベツが添えられているのか?その歴史と合理的な理由

サクサクの衣に包まれた熱々のとんかつ。その傍らに必ずといっていいほど添えられている、みずみずしい千切りキャベツの山。あなたも一度は、この光景を目にしたことがあるはずです。

定食屋でも、高級とんかつ専門店でも、コンビニのお弁当でさえも、とんかつの「相棒」は決まって千切りキャベツです。でも、考えてみれば不思議ではないでしょうか。なぜレタスでもなく、トマトでもなく、わざわざ手間のかかる「千切り」にした「キャベツ」なのか——。

この身近な組み合わせには、実は100年以上の歴史と、驚くほど合理的な理由が隠されています。

とんかつ誕生と「付け合わせ革命」

物語は明治時代後半に遡ります。1899(明治32)年、東京・銀座の洋食店「煉瓦亭」で、日本独自の「とんかつ」が誕生したとされています。それまでの西洋料理のカツレツは、バターで焼く調理法でしたが、煉瓦亭の創業者・木田元次郎は、天ぷらの技法を応用して豚肉を「揚げる」という革新を起こしました。

当初、とんかつの付け合わせは、西洋料理の伝統に倣ってグリーンピースやニンジンのグラッセなど、温かい野菜が主流でした。しかし大正時代に入ると、ある料理人の発想が、この常識を覆します。

1921(大正10)年頃、上野の「ぽん多本家」(当時は「王ろじ」)の初代・島田信二郎が、とんかつに「生の千切りキャベツ」を添えるスタイルを確立したと言われています。この選択は、単なる思いつきではありませんでした。

千切りキャベツが選ばれた「三つの合理性」

消化を助ける生理学的な知恵

揚げ物であるとんかつは、美味しい反面、胃への負担が大きい料理です。ここで活躍するのが、キャベツに含まれる「キャベジン」(ビタミンU)という成分です。

胃腸薬の名前にもなっているこの栄養素は、胃粘膜の修復を促進し、胃酸の分泌を調整する働きがあります。また、キャベツに豊富に含まれる食物繊維は、脂肪の吸収を穏やかにし、腸内環境を整える効果も期待できます。「生」で食べることで、熱に弱いビタミンCも効率的に摂取できるのです。

味覚の対比効果〜シャキシャキが生む「美味しさの設計」〜

重厚な味わいのとんかつと、軽やかでみずみずしいキャベツ。この対比こそが、飽きのこない美味しさを生み出します。

「千切り」という細い形状は、キャベツの表面積を増やし、ソースやドレッシングとの絡みを良くします。さらに、シャキシャキとした食感が、サクサクの衣やジューシーな肉との「テクスチャーの対話」を生み、一口ごとに変化のある味わいを演出するのです。

「日本料理の伝統には、異なる食感を一つの皿で楽しむという美学がある」と言われることもありますが、千切りキャベツはまさにその美学を洋食に応用した例といえるでしょう。

経済性と実用性〜大衆食を支えた現実的な選択〜

大正から昭和にかけて、とんかつは庶民の外食として広まっていきました。この過程で重要だったのが、付け合わせの「コストパフォーマンス」です。

キャベツは年間を通じて比較的安定して入手でき、価格も手頃。しかも一個から大量の千切りが作れます。グリーンピースやアスパラガスといった洋風野菜に比べて、圧倒的に経済的だったのです。

さらに「生」で提供できるため、調理の手間も省けます。多くの定食を効率的に提供する必要があった食堂や定食屋にとって、この実用性は見逃せない利点でした。

受け継がれる「千切りの美学」〜職人技が生む味わいの違い〜

興味深いのは、この千切りキャベツが、単なる付け合わせの域を超えて、一種の「職人技」として進化してきたことです。

高級とんかつ店では、繊維に沿って極細に切られたキャベツが、まるでレース編みのように美しく盛られます。冷水でキリッと締められたキャベツは、口の中でほぐれるような繊細な食感を生み出すのです。一方、大衆的な定食屋では、やや太めに切ることで食べ応えを重視し、ボリューム感のある一皿を演出します。

名古屋の「味噌かつ」文化では、千切りキャベツが濃厚な味噌だれの受け皿となり、甘みとコクの絶妙なハーモニーを奏でます。また、多くの専門店で見られる「キャベツおかわり自由」のサービスは、日本の食文化が育んだ「おもてなしの心」の表れでもあります。

こうした店ごと、地域ごとのこだわりが、千切りキャベツという一つの食材に込められているのです。

「キャベツの千切り文化」は日本独自の進化

興味深いことに、この「揚げ物+生キャベツの千切り」という組み合わせは、世界的に見ても極めて日本的な文化です。

西洋のカツレツには温野菜が、中国の揚げ物料理には炒めた野菜が添えられるのが一般的。生野菜を細く切って大量に添えるという発想は、日本独自の進化なのです。

この文化は、とんかつだけにとどまりません。エビフライ、アジフライ、メンチカツ、コロッケ——日本の「揚げ物文化」全体に、千切りキャベツは欠かせない存在となりました。さらに近年では、お好み焼きや焼きそばといった粉もの料理にも応用され、「キャベツの千切り」は日本の食卓に深く根付いています。

おわりに

次にとんかつ定食を前にしたとき、ぜひその千切りキャベツをじっくり眺めてみてください。

そこには、大正時代の料理人の創意工夫、栄養学的な知恵、経済的な合理性、そして日本人の美意識が、繊細に折り重なっています。一見すると何気ない「付け合わせ」の中に、これほど豊かな物語が詰まっているのです。

日常の風景に潜む「なぜ?」を掘り下げることは、私たちの世界を少しだけ奥行きのある、愛おしいものに変えてくれます。とんかつと千切りキャベツという「黄金の組み合わせ」は、そんな発見の喜びを教えてくれる、美味しい歴史の教科書なのかもしれません。

さあ、次の一口を、新しい目で味わってみませんか?

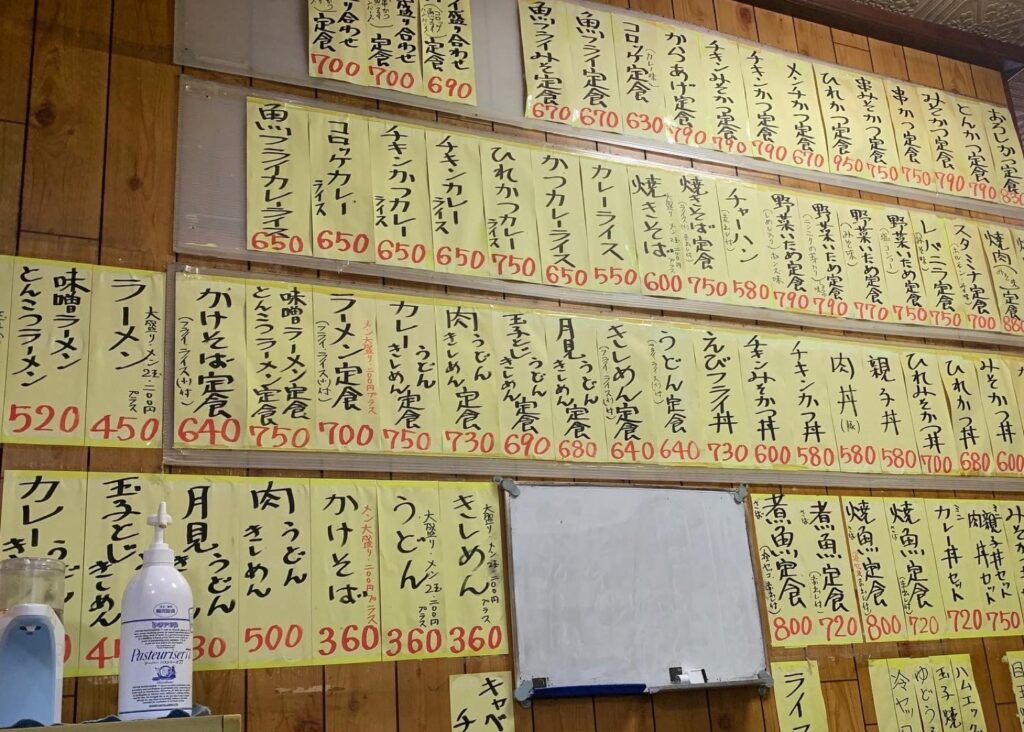

定食屋にはさまざまな物語があり、ただ空腹を満たすだけの場所ではない

「定食屋.com」を運営している晋之介が、ただ美味しいだけではない定食 屋の魅力を、自身のエピソードを交えて語り尽くす。