「インターネット老人会」とは? 30代が「老人」と呼ばれる不思議な世界

Twitter(現X)を眺めていると、時折目にする謎めいたハッシュタグがあります。「#インターネット老人会」—このタグが付けられた投稿を見てみると、投稿者はどう見ても老人ではありません。30代、40代の人たちが「昔懐かしい」と語っているのは、つい20年ほど前の出来事。なぜ彼らは自分たちを「老人」と呼ぶのでしょうか?

この不思議な現象の背景には、人類史上かつてない速度で進化し続けるデジタル技術と、それに翻弄される私たちの感覚があります。

「老人」になるのに必要な時間は、たった20年

「インターネット老人会」とは、1990年代後半から2000年代前半のインターネット黎明期を体験した人たちが、当時の文化を懐かしむ際に使う自虐的な表現です。現在30代から50代の人たちが中心となっています。

興味深いのは、彼らが「老人」扱いされる理由です。一般的な老人会なら、高齢者が何十年も前の思い出を語り合います。しかし、インターネット老人会が懐かしむのは、わずか20年前の出来事。それなのに、なぜ「老人」なのでしょうか?

答えは、デジタル技術の進化スピードにあります。

インターネットの世界では、5年で一世代、10年で隔世の感があると言われます。スマートフォンが普及する前の「パソコンでインターネット」の時代は、現在の若者にとって既に「古代」なのです。

失われた「キリ番」の文化

当時のインターネットで特徴的だったのが「キリ番」文化です。個人サイトにアクセスカウンターが設置され、「1000人目」「10000人目」といったキリの良い数字を踏んだ訪問者に、サイト管理人が特典を与えるというものでした。

現在のSNSに慣れた世代には想像しにくいかもしれませんが、当時のインターネットは「村社会」的な色彩が強いものでした。個人サイトは、まさに管理人の「家」のような存在。訪問者は玄関で靴を脱ぐように、丁寧に掲示板にあいさつを残していきました。

コラム:「ネチケット」という美徳

インターネット老人会世代が大切にしていたのが「ネチケット」(ネットワーク・エチケット)という概念です。メールの件名には必ず内容を明記し、掲示板への投稿前には過去ログを読み、質問する前には「ggrks(ググレカス)」という文化がありました。この背景には、限られた回線容量や、まだ少数派だったインターネット利用者同士の相互扶助の精神があった…と言えるのかも?

技術の進歩が生み出す「世代論」

このような文化の変遷を、社会学者のマーク・プレンスキーが提唱した「デジタルネイティブ」概念と比較してみると興味深い発見があります。プレンスキーは、デジタル技術とともに育った世代を「デジタルネイティブ」、後からデジタル技術を学んだ世代を「デジタルイミグラント」と区別しました。

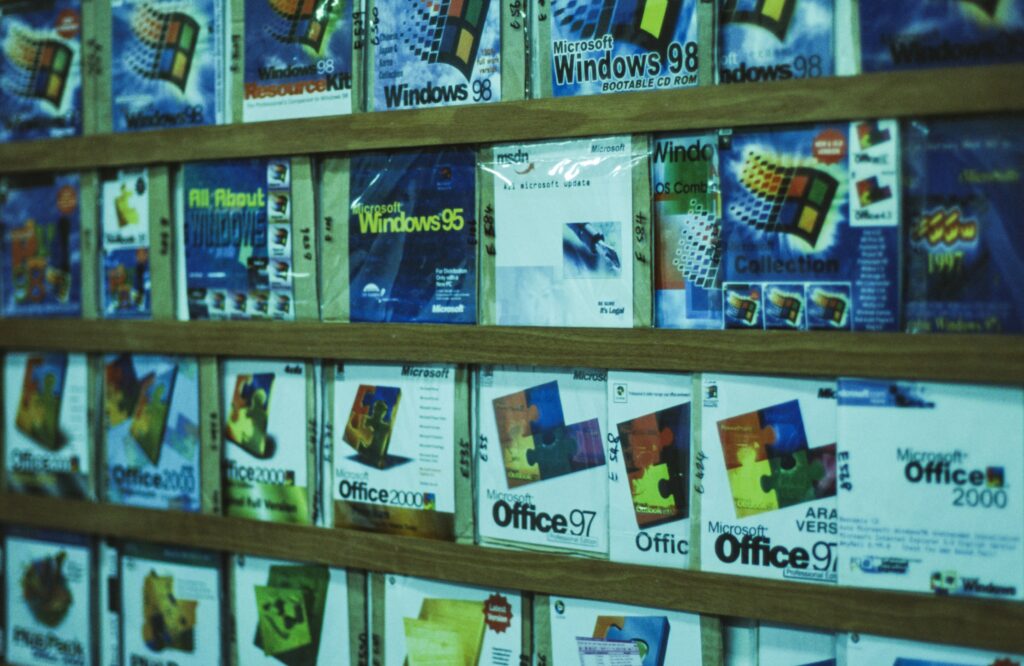

しかし、インターネット老人会の存在は、この区分がさらに細分化されていることを示しています。「パソコン通信世代」「ダイヤルアップ接続世代」「常時接続世代」「SNS世代」「スマホネイティブ世代」—技術の進歩に応じて、驚くほど短いサイクルで「世代」が形成されているのです。

実際、最近では「パソ通時代」(パソコン通信)や「ガラケー時代」も含めて「インターネット老人会」と称されることが多くなっています。これは、デジタル技術の進歩が、従来の年齢による世代論を無効化し、「技術体験による世代論」を生み出していることを意味します。

共通体験の貴重さ

インターネット老人会現象を理解する上で重要なのは、彼らが共有する「共通体験の貴重さ」です。現在のインターネットは個人に最適化され、同じ時代を生きていても、人によって全く異なる体験をします。しかし、黎明期のインターネットは選択肢が限られていたため、多くの人が似たような体験をしていました。

Yahoo!ジオシティーズでホームページを作り、teacupの掲示板で交流し、Flashゲームに熱中する—こうした体験は、当時のインターネット利用者にとって「あるある」の共通体験でした。

この共通体験こそが、インターネット老人会を結びつける絆となっています。年齢や職業、住む場所が違っても、「あの頃のインターネット」という体験を通じて瞬時につながることができるのです。

【あなたはいくつわかる?】インターネット老人会「あるある」用語・サービス集

こうした共通体験とは、具体的にどのようなものだったのでしょうか。ここでは、当時のインターネット利用者なら思わず頷いてしまう、懐かしの用語やサービスをいくつかご紹介します。

懐かしの用語編

- テレホタイム: 深夜23時から翌朝8時まで、特定の電話番号への通話料が定額になるNTTのサービス「テレホーダイ」。多くの人がこの時間帯にダイヤルアップ接続でネットを楽しんだ。

- orz: 人が両手と膝をついて土下座しているように見えるアスキーアート。「がっかり」「絶望」を表現する。

- HTML直打ち: メモ帳などのテキストエディタにHTMLタグを直接書き込んでホームページを作成する行為。

- MIDI: WebサイトのBGMとしてよく使われた音楽データの形式。ページを開くと唐突に音楽が流れるサイトが多数存在した。

- ブラクラ: ブラウザクラッシャーの略。開くとブラウザがフリーズしたり、大量のウィンドウが開いたりする悪質ないたずらページ。

懐かしのサービス・ソフト編

- 前略プロフィール: 自己紹介をQ&A形式で作成できるサービス。若者を中心に「プロフ帳」として大流行した。

- PostPet: 愛らしいペットがメールを運んでくれるメールソフト。ペットの育成要素もあり、多くのユーザーを魅了した。

- MSNメッセンジャー: Microsoftが提供していたインスタントメッセンジャー。友人とのリアルタイムチャットに利用された。

- ジオシティーズ: 無料でホームページを作成できるサービスの代表格。多くの人がここで初めて自分のサイトを持った。

- Winamp: スキン(外観)を自由に変更できる人気の音楽プレイヤーソフト。

あなたの「ネット老人度」は? 懐かしのインターネット老人会診断チャート

さて、ここまで読んで「自分もインターネット老人会の一員かも?」と感じた方もいるかもしれません。ここで簡単な診断チャートをご用意しました。あなたの「ネット老人度」をチェックしてみましょう。

以下の質問のうち、あなたに当てはまるものはいくつありますか?

- ダイヤルアップ接続の「ピーヒョロロロ…」という音を聞いたことがある。

- 個人サイト(ホームページ)を開設したことがある。

- 掲示板に「〇〇番ゲット!」と書き込んだことがある。

- チャットで「落ちます」と宣言してから接続を切っていた。

- 「ネチケット」という言葉に聞き覚えがある。

- 好きな音楽をMDに入れて持ち歩いていた。

- ブラウザのメインはNetscape Navigatorだった。

- FlashゲームやFlash動画に熱中した時期がある。

- メールアドレスに「love」や「angel」といった単語を入れていた。

- 「Windows 95」の起動音を口ずさめる。

【診断結果】

- 0~2個: ピカピカのデジタルネイティブあなたはインターネットが当たり前の時代に生まれた世代。老人会の話は、まるで歴史の授業のようです。

- 3~5個: 若手インターネット老人会員黎明期の終わり際にインターネットに触れた世代。懐かしさを感じつつも、まだ完全に「あちら側」ではありません。

- 6~8個: 現役バリバリのインターネット老人会員インターネットの青春時代を駆け抜けたあなた。ここに挙げた用語のほとんどに「あったあった!」と頷いているはずです。

- 9個以上: インターネットの化石(レジェンド)あなたはもはや生きる伝説。日本のインターネットの歴史そのものです。その貴重な体験をぜひ若い世代に語り継いでください。

世代を超えて受け継がれるもの

興味深いことに、「インターネット老人会」というタグは、時として世代間の対立を煽る目的で使われることもあります。しかし、多くの場合は肯定的な文脈で使われ、異なる世代間での文化の継承と交流の場となっています。

現在のインターネット文化の多くは、インターネット老人会世代が築いた土台の上に成り立っています。ミーム文化、ネットスラング、コミュニティの形成—これらの根幹には、黎明期から受け継がれてきた「ネット文化のDNA」があるのです。

「インターネット老人会」とZ世代のY2Kブーム - デジタルにおけるノスタルジアの今

こうした「昔を懐かしむ」文化は、インターネット老人会だけの専売特許ではありません。実は、現代の若者、特にZ世代の間でも、形は違えど同様の現象が起きています。両者を比較することで、デジタル時代におけるノスタルジアの本質が見えてきます。

Z世代の間では、2000年代のファッションやカルチャーをリバイバルさせた「Y2K」がブームになっています。また、「写ルンです」のようなフィルムカメラやカセットテープといった、あえて不便なアナログ技術が「エモい」として人気を博しています。

この二つの現象の共通点は、「技術の制約が生んだ『手作り感』や『限られた中での工夫』への憧れ」です。何でもできる便利な時代だからこそ、かつての不便さの中にあった温かみや個性を求める心理が働いているのかもしれません。

「インターネット老人会」が陥りがちな罠と未来への教訓

しかし、この現象を手放しで肯定するだけでは、その全体像を見誤るかもしれません。ノスタルジアには、時にコミュニティを停滞させる「影」の側面も存在します。未来のインターネット文化を豊かにするためにも、その光と影の両面に目を向けてみましょう。

- 光(ポジティブな側面): 共通体験による世代を超えた連帯感の醸成、過去の文化の継承、技術の進化を実感する機会の提供。

- 影(ネガティブな側面): 過去を過度に美化し、現在を否定する「懐古厨」問題。内輪ネタで盛り上がり、新規参入者を無意識に排斥してしまう「老害化」のリスク。古い価値観を現代に押し付けてしまう危険性。

大切なのは、過去を懐かしむことが、単なる思い出話や現状批判で終わらないようにすることです。当時の失敗(ネットいじめの原型、プライバシー意識の希薄さなど)から何を学ぶべきかを考え、その教訓を未来に活かす視点こそが、真の意味で「文化の語り部」としての役割を果たすことに繋がります。

おわりに

「インターネット老人会」という現象は、私たちに重要なことを教えてくれます。それは、技術の進歩がいかに速くても、人と人とのつながりや、共通体験への郷愁といった普遍的な感情は変わらないということです。

30代が「老人」と呼ばれる不思議な世界—それは決して皮肉な話ではありません。むしろ、急速に変化する世界の中で、私たちが大切にしたい記憶や文化を守ろうとする、とても人間らしい営みなのです。

次にSNSで「#インターネット老人会」のタグを見かけたら、ぜひその投稿に耳を傾けてみてください。そこには、私たちが歩んできたデジタル社会の足跡と、これからも大切にしていきたい文化の種が隠されているはずです。技術は変わっても、人の心に宿る「つながりたい」という思いは、きっと変わることなく受け継がれていくでしょう。

テレビを悪く言うのは時代に合っているよ

編集者・ライターとして活動しながら、生粋のテレビっ子としてさまざまなメディアでその魅力を発信し続ける綿貫大介。なかでも彼が特に愛してやまないテレビドラマ『ロングバケーション』のセリフから、自身も実践している人生をより生きやすくするためのヒントを紹介する。

参考

- インターネット老人会って何?年齢(世代)・用語・あるあるまとめ!【○○世代ラボ】

- インターネットの世界での「老人」とは【デジタルまめ知識】

- 「インターネット老人会」とは?年齢や年代はどのくらい?代表的な用語は?【語彙力.com】

- ネット文化のルーツは「インターネット老人会」にアリ!? 「キリ番」や「ggrks」などミーム全盛の頃…【BCN+R】

- 「インターネット老人会」←いつ頃のネット体験を指す? 議論噴出も結論には程遠く【INTERNET Watch】

- インターネット老人会員が過ごした30年 [My First Internet ~はじめてインターネットに触れたとき~]【IIJ Engineers Blog】

- スマートワーク総研