ゲリラ餅つき師と定食屋伝道師。「運び手」が示す現代の文化継承術

身体で覚え、心で運び、記憶に刻む偏愛者たち

写真家の沼田学さんがバイクに積み込むのは、重い臼と杵。営業マンの晋之介さんが持ち歩くのは、各地の定食屋での記憶と言葉。二人は一見まったく異なる道を歩んでいるようでいて、実は同じ役割を担っているのかもしれない。それは文化の「運び手」という、現代社会ではとても珍しい存在だ。

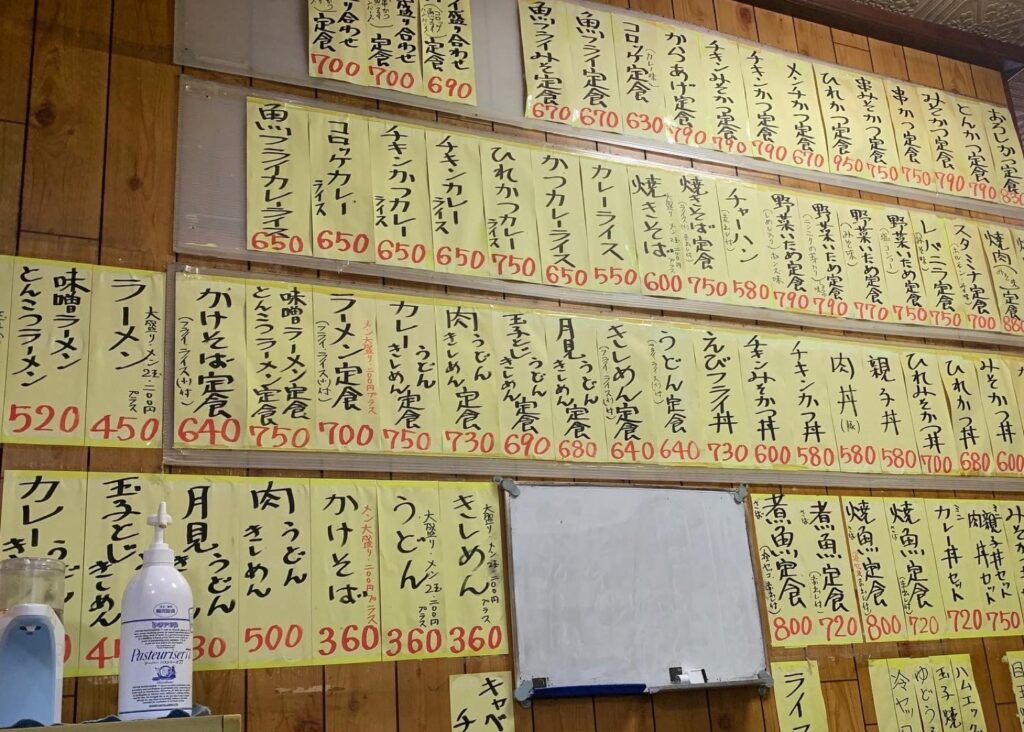

定食屋にはさまざまな物語があり、ただ空腹を満たすだけの場所ではない

「定食屋.com」を運営している晋之介が、ただ美味しいだけではない定食 屋の魅力を、自身のエピソードを交えて語り尽くす。

今日もどこかで餅をつく! 餅つき文化よいつまでも。

『築地魚河岸ブルース』『赤線』など、消えゆくものにフォーカスを当てて写真を撮ってきた写真家・沼田学。そんな彼が、今残したいものこそ『餅つき』。たまたま出逢った餅つきに魅了され、今では出張餅つき屋「もちはもちや」として、餅つき文化を絶やさぬよう活動。沼田が語る『餅つき』の真の魅力とは。

動かない文化を動かす革命

沼田さんの「ゲリラ出張餅つき」には、文化継承における小さな革命がある。

「普通、臼や杵はそのコミュニティーやら、個人宅の物置や納屋にあるもので、別の場所へ運んだりしない。その土地に固定されているイベントだものな」。沼田さんのこの言葉は、伝統文化が抱える根本的な問題を突いている。

餅つきという文化は本来、特定の場所や時期に縛られた地域の年中行事だった。しかし都市化と核家族化により、その文化を体験できる機会は著しく減少した。多くの文化保存の取り組みは「その場所で守る」ことに重点を置くが、沼田さんのアプローチは真逆だ。文化を場所から解放し、どこにでも運んでいく。

これは文化継承における発想の転換といえる。東京大学の『コミュニティの社会学』で論じられているように、現代のコミュニティには「流動的・仮設的コミュニティ」という新しい形態が生まれている¹。沼田さんの活動は、伝統文化をこの新しいコミュニティ形態に適応させる実験なのだ。

晋之介さんもまた、定食屋という「動かない文化」を言葉によって運んでいる。営業マンとして全国を回る中で各地の定食屋を訪れ、その体験を「定食屋.com」で発信する。物理的に店を移動させることはできないが、その魅力や価値を文字という媒体で運び、届けている。

五感で受け継ぐ文化の重み

二人の偏愛に共通するのは、身体性を重視していることだ。単なる知識や情報ではなく、身体的な体験として文化を受け継ごうとしている。

沼田さんにとって餅つきは、米を蒸すところから実際に杵でつくまで、全工程を身体で体験することに意味がある。「普段食べているものが、どんな風にできるか。上流から下流まで全行程を見られる機会ってなかなかありません。しかもそれを体験できるのが『餅つき』の良さですね」。

文化庁の文化財保存に関する研究でも、「確実な文化継承」には実際の技術体験が不可欠であることが指摘されている²。頭で理解するだけでなく、手や身体で覚えることで、文化の本質的な部分が伝わっていく。

晋之介さんの定食屋愛も、味覚や嗅覚、そしてその場の雰囲気を五感で味わうことを重視している。高倉健のカツ丼シーンに心を奪われたのも、映像を通じてではあるが、咀嚼音や湯気といった身体的な体験が伝わってきたからだろう。「ゴクリッと喉がなる。まさに、五臓六腑に染み渡るという表情」。その後の人生で定食屋を愛し続けるのも、毎回がその身体的な満足の追体験なのかもしれない。

デジタル化が進む現代において、身体性を伴う文化体験の価値は相対的に高まっている。二人はそのことを直感的に理解し、実践している。

記憶の保存庫として機能する偏愛

興味深いのは、二人ともが意識的に「記録」「保存」の機能を果たしていることだ。

沼田さんは写真家として「消えゆくもの」を撮り続けてきた経験から、餅つき文化の記録・保存の重要性を理解している。「おそらく餅つきは自分の祖父母世代ではまだまだ普通の年中行事だったはず。電動餅つき機を使いだしたその下の世代でどうやら餅をつくことが断絶している印象なんですよね」。彼の活動は、断絶した文化をもう一度つなぐ橋渡しの役割を担っている。

晋之介さんも同様に、街の定食屋という「昭和」の記憶を言葉で保存し続けている。「『いつもの定食屋』は更地になってしまった。僕は膝から崩れ落ちた」という体験は、物理的な空間だけでなく、そこにあった人間関係や文化も同時に失われることの痛みを表している。だからこそ彼は、まだ残っている定食屋の記憶を丁寧に記録し続けているのだろう。

愛媛大学の文化継承研究では、「地域文化の保存・保護のみならず、地域文化が社会の中で果たす多様な機能・役割を考えることもまた重要」と指摘されている³。二人の活動は、文化の機能的側面—人をつなぐ力、共同体験の価値、世代を超えた記憶の継承—を現代に活かそうとする取り組みなのだ。

文化の翻訳者として

二人のもう一つの重要な役割は、伝統文化を現代社会に「翻訳」することだ。

沼田さんの餅つきは、地域の年中行事という伝統的な文枠から離れ、アートイベントやライブ会場での「前座」、さらには小泉今日子さんとのコラボレーションまで、現代的なエンターテインメントの要素を取り入れている。伝統の形式は守りながらも、現代人が親しみやすい文脈に置き換えている。

晋之介さんは、昔ながらの定食屋の魅力を現代的な言葉で表現し直している。「定食屋は空腹を満たすだけの場所ではない」という彼の視点は、効率性や利便性を重視する現代社会に対して、別の価値観—人間関係の温かさ、時間の質、場所の記憶—の大切さを伝えている。

この「翻訳」作業は、文化継承において極めて重要だ。古い形式をそのまま保存するだけでは、多くの人にとって縁遠いものになってしまう。現代の文脈に置き換えて魅力を伝えることで、新しい世代にも文化の価値が伝わっていく。

緊迫感を持つ文化の守り手

二人に共通するのは、失われる前に行動を起こしている点だ。

沼田さんは「どこかで若い世代が技術を伝承しておかないとという危機感があります。餅研究をしている人も若い人は全然いない。だからこそ若手として立候補します、という感じです、もうオジさんだけど」と語る。この発言からは、のんびりと文化保存について考えているのではなく、実際に手を動かして技術を伝えなければという使命感が感じられる。

晋之介さんも「コロナ禍には『何十年もの営業に幕』という場面にも多く立ち会った」と述べており、定食屋文化の消失を目の当たりにしている。だからこそ、まだ残っている店々の記録を急いで残そうとしているのだろう。

この緊迫感は、偏愛者の中でも特に「文化の運び手」タイプに顕著な特徴かもしれない。単に自分が楽しむだけでなく、文化が失われることへの危機感が行動の原動力になっている。それは責任感とも呼べるような、静かな使命感だ。

それぞれの使命を想う

沼田さんと晋之介さんの物語を読んでいると、偏愛者の中でも特に「運び手」としての自覚を持つ人たちの孤独さが伝わってくる。

多くの人が見過ごしてしまう文化的価値に気づき、それを伝え続けることは、時として理解されない活動でもある。沼田さんが「この文化無くしたくないよなあ」と感じた時、周りの人が同じ危機感を共有していたかは分からない。晋之介さんが定食屋の更地を前に膝から崩れ落ちた時も、その喪失感を理解してくれる人はどれほどいただろうか。

でも同時に、彼らの活動があることで、多くの人が失われかけていた価値に気づくことができる。沼田さんの餅つきに参加した人たちは、きっと昔の人たちが当たり前に体験していた共同作業の楽しさを感じているはずだ。晋之介さんの文章を読んだ人は、定食屋という場所が持つ人間関係の温かさを再発見するかもしれない。

運び手としての偏愛者は、文化の価値を一人で背負いながらも、その価値を社会に還元する役割を果たしている。それは決して派手ではないが、確実に文化の命脈を保つ大切な活動だ。

身体性が生み出すコミュニティ

二人の活動から見えてくるのは、身体的な体験が自然にコミュニティを生み出す力だ。

沼田さんの餅つきは「なんだかわからない一体感を生む餅つき、知らない隣の人や前後の人と話をしたり、なぜかその場にフランクな空気を生み出し、『もち』なだけに、人と人をくっつけるような作用があるぞ」という現象を生み出している。これは言葉や理屈を超えた、身体的な共同作業が持つ力だ。

晋之介さんが愛した定食屋も、食べるという身体的な行為を通じて人間関係が築かれる場だった。「親父さんとお母さんは『年齢も親子ほど離れていたのに何故か気が合って、僕が仕事でミスをした時、失恋をした時、言葉に出さなくても何かを察し、そっと肩を叩いてくれる家族のような存在だった』」。

現代社会では、多くのコミュニケーションがデジタル化され、身体性を伴わない関係が増えている。そんな中で、身体的な体験を通じて形成される関係の貴重さが際立つ。二人の偏愛は、そうした身体性を伴うコミュニティの価値を現代に蘇らせる働きをしている。

移動することで見えてくる普遍性

沼田さんの移動式餅つきの面白さは、場所を変えることで餅つきの普遍的な価値が浮き彫りになることだ。

団地の公園でも、河川敷でも、中銀カプセルタワーでも、どこで行っても餅つきは人々を惹きつける。それは餅つきという文化が、特定の場所や文脈に依存しない、より根源的な魅力を持っているからだろう。

晋之介さんも、全国各地の定食屋を巡ることで、定食屋という場が持つ普遍的な機能—栄養補給だけでなく、人間関係の場、地域の情報交換の場、世代を超えた交流の場—を発見している。

移動することで、その文化の本質的な価値が見えてくる。それは「運び手」だからこそ発見できる視点なのかもしれない。

現代社会における文化の運び手

現代社会では、文化の伝承がかつてないほど困難になっている。核家族化、都市化、グローバル化により、地域に根ざした文化的実践の多くが失われつつある。

そんな中で、沼田さんや晋之介さんのような「運び手」の存在は、文化継承の新しいモデルを提示している。伝統的な血縁や地縁による継承ではなく、個人の情熱と行動力による文化の保存と伝播。そして、その文化を現代的な文脈に翻訳し、新しい世代に魅力を伝える橋渡し役。

文化庁の文化財継承に関する方策でも、「社会全体で文化財を継承していく」ことの重要性が指摘されている⁴。二人のような個人による文化継承活動は、まさにその具体例と言えるだろう。

ただし、こうした「運び手」に過度な責任を押しつけるべきではない。彼らの活動は、あくまで個人的な偏愛から生まれたものだ。その純粋さを保ちながら、社会がその価値を理解し、支援していく仕組みが必要なのかもしれない。

最後に

沼田学さんと晋之介さんの物語を通じて、私たちPinTo Times編集部は「文化の運び手」としての偏愛者の存在に注目することになった。

これまでの偏愛者分析では、個人的な情熱や継続性、コミュニティ形成などに焦点を当ててきたが、今回は文化継承における偏愛者の社会的機能に光を当てることができた。特に、移動性、身体性、記録性、翻訳機能といった要素は、現代の文化継承を考える上で重要な観点だと思う。

今後の取材では、他にも「運び手」タイプの偏愛者がいるのかを探ってみたい。例えば、方言を記録し続けている人、地域の祭りを他の場所に紹介している人、伝統的な手仕事を現代的な商品として展開している人など。そうした人たちの活動を分析することで、現代における文化継承の新しい形が見えてくるかもしれない。

また、「運び手」と「受け手」の関係性についても深く掘り下げたい。文化を運ぶ人がいても、それを受け取る人がいなければ継承は成り立たない。どのような条件や環境があれば、運ばれた文化が新しいコミュニティに根づいていくのか。そこには現代社会が抱える課題と解決のヒントが隠されているような気がする。

さらに、身体性を伴う文化体験の価値についても、より多角的に検証していきたい。デジタル化が進む現代において、なぜ身体的な体験が人々の心を動かすのか。その理由を明らかにすることで、文化継承だけでなく、現代のコミュニティ形成についても新しい知見が得られるのではないだろうか。

偏愛者の中には、自分でも気づかないうちに文化の重要な担い手になっている人たちがいる。私たちはそうした人たちの活動を丁寧に記録し、その価値を社会に伝えていく責任がある。それもまた、私たち編集部にとっての小さな「運び手」としての役割なのかもしれない。

参考文献

¹ 祐成保志・武田俊輔編『コミュニティの社会学』有斐閣、2023年

² ⁴ 文化庁「社会全体で文化財を継承していくための方策」2025年

³ 愛媛大学社会共創学部「伝統文化を受け継ぐ担い手と観光振興との関係性」2021年

関連記事

定食屋にはさまざまな物語があり、ただ空腹を満たすだけの場所ではない

「定食屋.com」を運営している晋之介が、ただ美味しいだけではない定食 屋の魅力を、自身のエピソードを交えて語り尽くす。

今日もどこかで餅をつく! 餅つき文化よいつまでも。

『築地魚河岸ブルース』『赤線』など、消えゆくものにフォーカスを当てて写真を撮ってきた写真家・沼田学。そんな彼が、今残したいものこそ『餅つき』。たまたま出逢った餅つきに魅了され、今では出張餅つき屋「もちはもちや」として、餅つき文化を絶やさぬよう活動。沼田が語る『餅つき』の真の魅力とは。