覚えているけど、誰も知らない「身内音楽」の世界Vol. 2 〜CD編〜

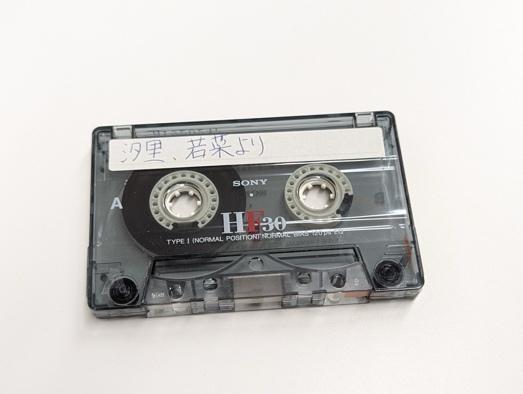

スナックのカラオケ録音や合唱コンクール、おじいちゃんへのメッセージを吹き込んだカセットなど、一般人が記録のために残した音源を「身内音楽」と呼ぶらしい。その名付け親であり収集家でもある数の子ミュージックメイトが、未知なる音楽の魅力や面白さについて全4回にわたり語ります。今回からはメディア別に身内音楽を探究します。第2回はCD編。

一般人の演奏や歌、声が収録された記録メディア「身内音楽」。

第1回では「身内音楽とは何なのか?」を自己紹介的にお話ししました。

今回からは録音メディアごとに、よりディープに、身内音楽の世界をご紹介したいと思います。

覚えているけど、誰も知らない「身内音楽」の世界 Vol.1 〜身内音楽って何?〜

一般人の演奏や歌声が収録された音源を「身内音楽」と呼び収集する、数の子ミュージックメイトによる連載企画。知られざるジャンルの魅力に迫ります。

CDの身内音楽

私、数の子ミュージックエイトは1988年生まれ。子供時代から20代が90年代〜00年代なのでガッツリCD世代です。

身内音楽全体の数で言えばレコード、カセットの方が数は圧倒的に多いのですが、私にとって、いちばん思い入れがあるのはやはりCDです。身内音楽のCDからは、平成という時代の一端が見えてきます。

レコードとCDの生産枚数が逆転したのは1986年。とはいえプレーヤーの普及度でいえばまだレコード主流の時代が80年代末まで続きます。

身内音楽でもCDが出てくるのは1989年(昭和64年/平成元年)くらい。この時期は市販のものでもレコードとCDが混在していて、判断が分かれるところだったようです。当時、CDプレーヤーがあった家庭はどれくらいだったんでしょうか?CDがレコード最盛期の生産枚数(1億枚)に達したのは1988年前後と言われています。

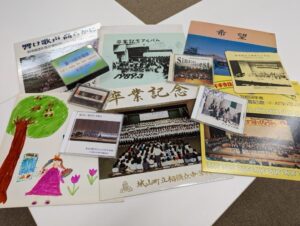

平成もやっぱり学校モノ

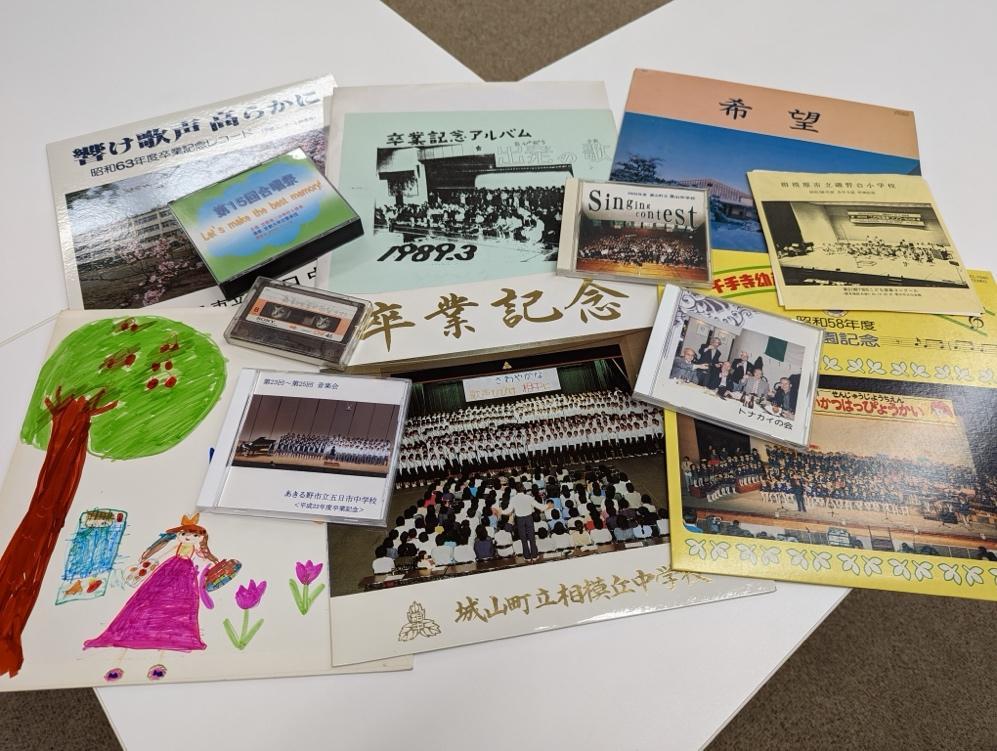

CDの身内音楽で一番多いのはレコードと同じく学校モノです。

歌われたり演奏されたりする曲が、よりポップスの度合いを増すのが平成という感じがします。(拙さは昭和も平成もあまり変わらないのですが)

色々と集めていると、レコードとCDの時代、昭和と平成の時代で色々と違いがあることに気づきます。

1つ目は合唱コンクールの音源が増えることです。

レコードの時代は、生徒や先生のコメントや、学校行事の実況録音などで作られる「声の卒業アルバム」が割合多く、それがCDの時代になるとほとんどなくなります。

曲の境い目がわかりずらいレコード盤に比べて、CDではトラック(曲ごとの区分)で飛ばしやすくなったため、自分のクラスだけすぐに聴ける合唱コンクールの音源が増えたのではないかと私は推測しています。

2つ目はジャケットデザイン。録音業者(CD制作会社)が事前に用意したデザインパターンから選んでジャケットにする学校が増えます。

私はこうしたジャケットのCDを「ジェネリック」と読んでいます。

昭和の時代、レコードを作るのはそれなりにお金もかかり、それこそ一生の思い出だったので、ジャケットも美術部の生徒が描いた力作が沢山ありました。

平成になって制作コストが下がり、世の中にCDが大量に溢れるようになって、物としての音源の価値も比例して下がっていきます。その傾向の中で、バブル崩壊後、学校の予算も減り、ジャケットにもあまり力を入れなくなったのかもしれません。

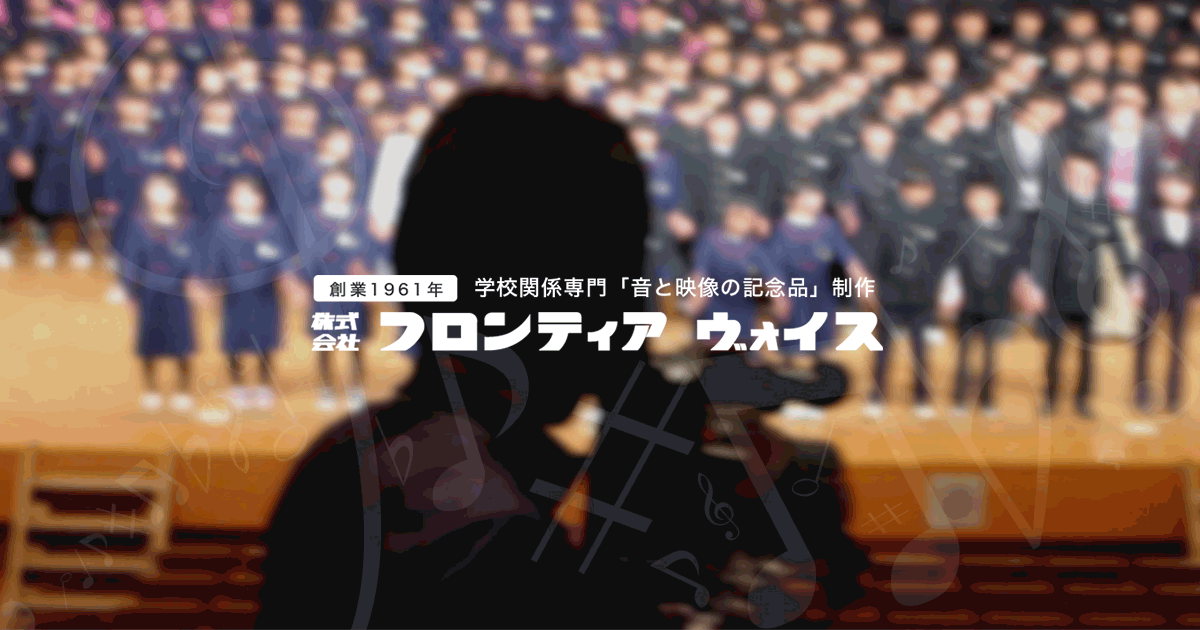

私の家に大量にある同じジャケットのCD、そのほとんどが「フロンティアヴォイス」という録音業者のものです。

フロンティアヴォイスは1961年、レコード全盛時代から続く業界の老舗かつ最大手で、今も営業しています。

また、これは平成の学校文化の特徴として、合唱コンクールにスローガンが付けられるようになります。

生徒からの公募で決めたりするスローガン、記憶にある方もいるのではないでしょうか?

「挑戦」「飛翔」「響け!こころのハーモニー」といったいかにも教育現場っぽい綺麗な言葉が並ぶのが全国的な特徴です。

この文化は昭和ではあまり見かけません。なぜ平成になって増えるのか、理由が知りたいところです。

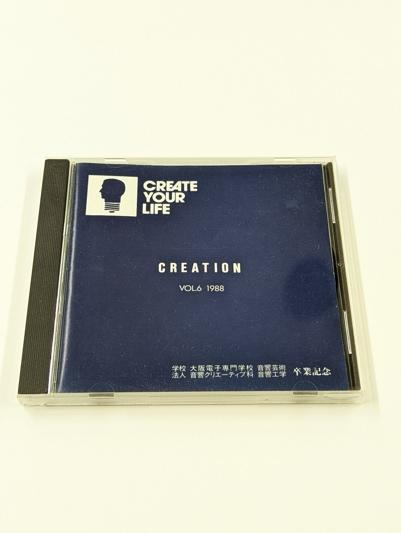

身内音楽のCDいろいろ

学校モノ以外にも色々な身内音楽のCDがあります。

割合多いのが、アマチュアの団体によるコンサートのCDです。

地域の市民ホールなどで開催された合唱団、吹奏楽、大正琴、ピアノ発表会などの演奏会が中心です。とある病院で院長先生と看護師さんによるミニライブの様子を収めたCDなんてモノもあります。

他にはヤマハやカワイなど、楽器メーカーが主催して行われたエレクトーンやピアノの発表会のCDもリサイクルショップでは出てきます。

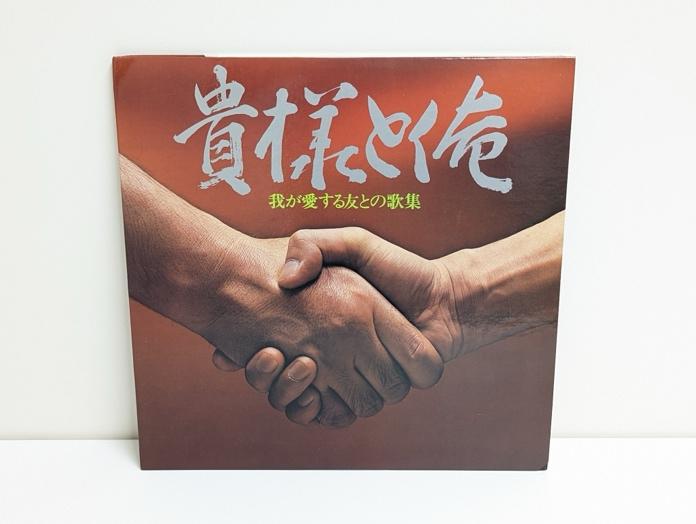

また、音楽の好きな同好の士が集まって作ったよりプライベートなCDも。

ここに掲載したのは「トナカイの会」と「はぁーと会」という謎の同好会のCD。

どちらもシニア男性たちが歌謡曲を朗々と歌い上げるカラオケが収録されています。

トナカイの会はジビエ好きが集まる会社のOB会とかだったのでしょうか?

ネット検索ではたどり着けない謎が身内音楽には沢山あります。

レコスタって知ってますか?

みなさんは「レコスタ」をご存知でしょうか?

2000年に発売されたアミューズメントマシンで、全国のゲームセンターやアミューズメント施設に設置されていました。

電話ボックス型の筐体の中で、カラオケを歌うとその場で歌声が収録されたオリジナルの8cmCD(短冊CD)が作れる、プリクラの派生系のようなものでした。

出来上がったレコスタに、その場で撮れるプリクラを貼って事務局に送ると、プロデビューのエントリーデモテープになるのが本来の企画でした。(実際にデビューした人がいるかはわかっていません)

老若男女、歌のレベルも様々な一般人のカラオケが収録されたレコスタは、マイクのハウリングも、恥ずかしくて歌の途中で笑い出しちゃう一部始終も、そのまま録音されています。私は身内音楽の中でも最重点アイテムとしてレコスタを集めています。

1回800円で自分のオリジナルCDが作れるというお手軽さから、当時多くの人が遊んだと思われるのですが、ちょっと経てば黒歴史確定なものではあるので、中古市場での発見率はかなり低く、そこも集めがいがあります。

カラオケは平成を代表するエンタメ文化です。オリコンチャートの売上枚数だけではわからない、本当に巷で聴かれた歌、歌われた歌がレコスタには残されているので、平成文化史的にも貴重な資料です。

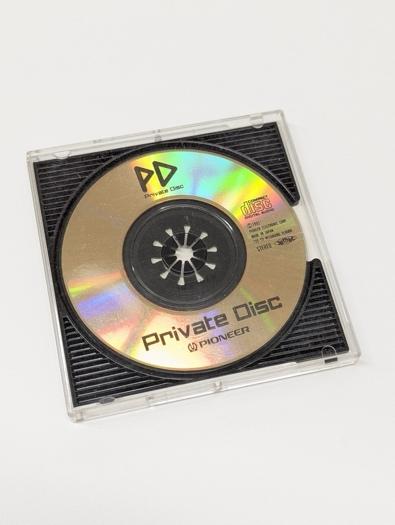

レコスタと似たようなものでは、パイオニア株式会社が92年頃に発売した「Private Disc」があります。

こちらはおそらくレコーディングスタジオやカラオケボックスで使われたものらしく、レコスタと同じく名前もわからない一般人のカラオケが収録されています。レコスタよりさらに発見率の低いCDです。

レコスタもPrivate Discも規格はCD-Rなので、発売から20年以上たった今、再生してみるとデータの劣化が進んでいるものも沢山あります。

今が最後の収集のチャンスなのです。

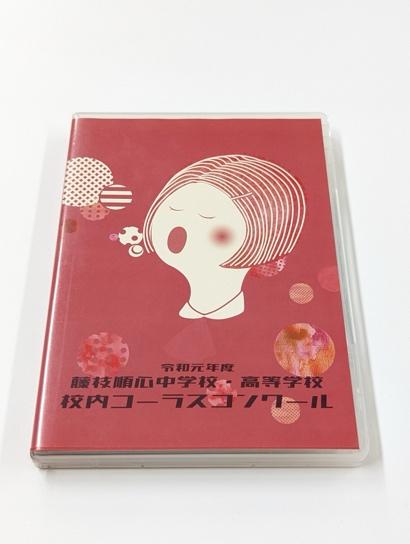

そして時代は令和へ。CDの終焉

令和に入って、音楽はネット、サブスクで聴くものになりました。

卒業記念にCDを作ることはほとんど無くなり、今ではYouTubeの限定公開やLINEグループの中に身内音楽的な思い出の記録は移行しています。

一応、私が持っている最新の身内音楽CDは令和元年のもので、このあたりまではまだかろうじてCDを記念につくる動きがあったことがわかります。

コロナ禍があったこともあり、これからの時代、身内音楽がフィジカルのメディアで作らなくなっていくのは必然です。

ただ、集めるという点では、CDはまだまだ中古市場に出てくると私は思っています。CDはレコードと違って、まだ家庭の押し入れや棚の中に眠っている可能性が高いからです。

先日、北関東のとある中古品販売業者の倉庫にお邪魔しました。

そこには25メートルプールいっぱい6トン分の中古CDが積まれていました。

全国には、市場に出る前の中古CDがまだまだ豊富にあり、その数はどんどん増えています。

近い将来、ネット配信がどの世代にも浸透しきったとき、家にあるCDは今よりもっと売られて、捨てられるでしょう。そして最近のレコードブームのように、CDが“逆にイイ”リヴァイバルが起こるのではないかと思います。

その時が身内音楽収集にとってもビッグウェーブの到来となるのです。今から貯金しとかなきゃ。

覚えているけど、誰も知らない「身内音楽」の世界Vol. 3 〜レコード編〜

一般人の演奏や歌声が収録された音源を「身内音楽」と呼び収集する、数の子ミュージックメイトによる連載企画。知られざるジャンルの魅力に迫ります。

覚えているけど、誰も知らない「身内音楽」の世界Vol. 4 〜カセット・その他のメディア編〜

一般人の演奏や歌声が収録された音源を「身内音楽」と呼び収集する、数の子ミュージックメイトによる連載企画。知られざるジャンルの魅力に迫ります。