令和でも、平成カルチャーを発信し続けるワケ

ギャル、ロリータ、デコラ…30年あまり続いた平成には、数多くの流行が生み出されている。いつの間にか消えているモノもあれば、日本のポップカルチャーとして発展しているモノまで在り方はさまざま。SNSやWEBメディアで「平成ガールズカルチャー論」と題し、1990〜2000年代の若者文化を発信し続けるライター・Tajimaxが、改めて平成カルチャーを語ります。

筆者が、SNSで「平成ガールズカルチャー論」の活動を開始してから、かれこれ5年以上の時が過ぎた。ちょうど、平成から令和へと変わるタイミングで始めたSNSでの活動は、単純な懐かしさを超えて、色んなところに派生していった。

最初の動機は「ちょっと懐かしいもので盛り上がりたい」というものだった。

その青春時代の「ちょっと懐かしいもの」は、文章を書くといった言語化することから、インタビュー取材、イベント登壇など様々なことに絡み、今では「平成ガールズカルチャー」が生活のベースになりつつある。

この流行は5年以内に終了するだろう…そんな当初の思いとは裏腹に、現在も並行して人気の平成カルチャー。

なぜ、いまだに平成カルチャーは熱を帯びているのか。改めて今回は平成ガールズカルチャーについて紐解きたいと思う。

ガールズカルチャーから紐解く、平成の時代

ガールズカルチャーの定義も様々だが、筆者の場合のガールズカルチャーは、「女の子が築いたポップカルチャー」のことを指す。

ポケベルやガラケーなど、一般的な共通認識としての流行は、発祥や経緯などが分かりやすいが、女子高生を中心に広がった平成のガールズカルチャーは突発的に流行したものが多い。

例えば、ルーズソックスやたまごっちなど、突発的な流行でも社会現象にまでになるのが、意外とガールカルチャーからだったりする。特に「平成」の時代はそれが顕著に現れていたように思う。

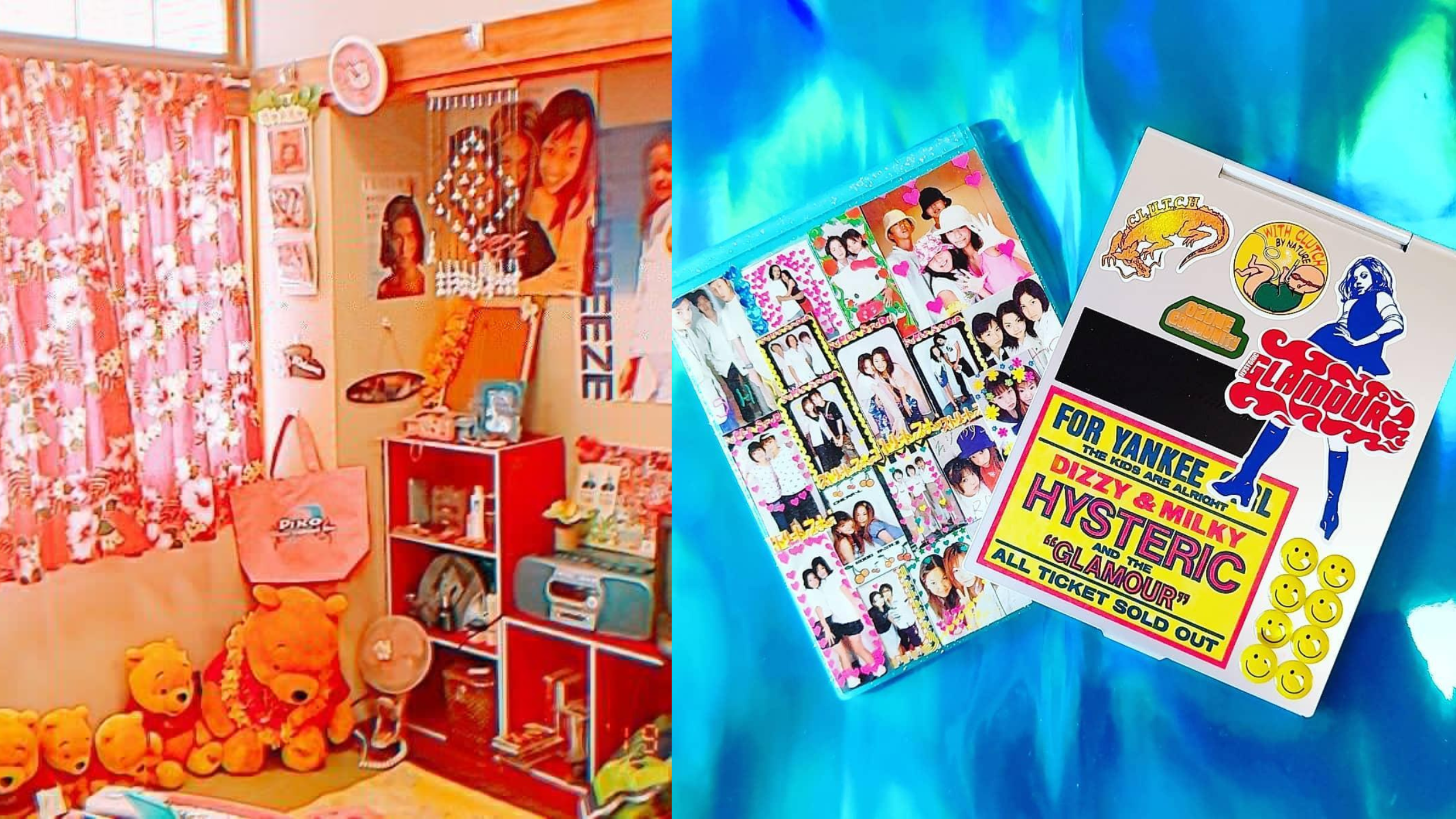

平成のガールズカルチャーを語る上で、一番に思い浮かべるのがギャルカルチャーだが、ギャルカルチャー以外にも、原宿カルチャー、プリクラ、コスメなど、改めて振り返ると、その数の多さに驚いてしまう。

しかも、現在では平成に築き上げてきたガールズカルチャーが日本を代表とする文化にまでなっているのだ。

当時は、なかなか理解されなかった流行も、令和に入ると、ギャルカルチャーはマインド面が再評価され、ファッションに関しては、海外の要素が組み合わさったY2Kへと進化。

そして、日本発祥のロリータファッションやデコラファッションも、一足先に「クールジャパン」として2013年には国から承認されるまでに発展している。

当時はサブカルチャーのような扱いでも、時代とともに流動的に形を変えていくのが平成のガールズカルチャーなのだ。

消費された時代の再解釈と言葉にする必要性

筆者が懐かしいと感じる青春時代のモノたちは、いつの間にかなくなっていたものが多い。

企業が販売終了や閉店と告知していれば、まだ知ることができる物事も、いつの間にかひっそりと消えているモノが非常に多いのが平成の時代だ。

現在では、ネットニュースになって知ることも、ガラケー時代には情報が隅々まで知られていないことの方が多かった。

今でもいつの間にか消えていた流行について聞かれると、頭の中に「?」が思い浮かぶことがたまにある。なんとなく覚えていそうで覚えていない…そんな感じに近い。

ついこの間流行ったものが、すぐさまアップデートされ、新商品として発売される…。

それほどに、流行の回転が早く、記録されていなかったことの方が多いのも、平成の特徴と言えるだろう。

筆者が青春時代を懐かしむようにコレクションしていた雑誌や小物も、今では立派な「資料」となっているが、そのモノたちが「資料」とした役割になってしまうほど、細かい流行の情報は意外と残っていなかったりする。

ひとつの時代を振り返った時、流行の変遷はよくまとめられるが、実際に企業や当事者に取材をすると、抱いていたイメージと異なることの方が多い。

例えば、平成に大ブレイクしたアルバローザは、本来は「大人のリゾートカジュアル」をコンセプトにしたブランドであり、ギャル向けに展開したブランドではなかった。

他ギャルブランドとは一線を画し、品質にこだわっていたものの、メディアのイメージが一人歩きしてしまったことにより、ブランドの偏ったイメージが強まってしまった。

今では、SNSで議論される時代になったが、SNSがない時代はメディアが示唆する内容をそのまま受け取っていた。

平成の流行も、案外私たちが勝手に解釈していたことが非常に多かったりする。

それだけ、メディアの力が非常に大きかった時代とも言えるだろう。

「考察」や「再解釈」の言葉を並べると、少々堅苦しく感じるかもしれないが、平成カルチャーの熱を帯びている今の時代だからこそ、改めて当事者に話を聞く必要があるのだ。

ひとつの時代から広がる可能性と未来

筆者が「平成ガールズカルチャー論」を始めた頃は、色んなメディア媒体に「なぜ、平成カルチャーを取り上げているのか」とよく聞かれた。

当時は、平成をメインに発信しているアカウントが少なかったのが理由になるが、そのこと以外で考えると、どんなにバックグランドが違っても、みんなが共通の話題で盛り上がるというのが一番の理由だ。

SNSで「平成カルチャー」が盛り上がるのも、その理由が強いだろう。

限定された界隈だけではなく、幅広い世代で楽しめるというのが平成カルチャーの魅力だと思う。

令和に入ると、流行回帰としてファッションがリバイバルされ、企業の復刻モノが多くなってきた。SNSを中心に、一時的な盛り上がりのように感じた平成カルチャーも、現在では、令和の時代に続く流行のベースのようになってきている。

平成を駆け抜けた私たちにとって、目まぐるしく変化する流行には「もうお腹いっぱい」の状態かもしれない。

現在でもSNSでの懐かしさとともに、平成の賛美はよく目にする。

しかし、令和の現在がひとつの時代から広がる未来と捉えると、令和の時代も魅力的に感じるのではないだろうか。

筆者は平成カルチャーを専門に文章を書いているが、それでもいまだに知らないことは多い。

これは、平成カルチャーだけではなく、ガールズカルチャーでの細かい分野でも言える。

消費の時代に数多くの流行を生み出した平成カルチャー。

ひとつの時代に散りばめられた多くの流行は、非常に奥深く発見が多い。

自分が知っているようで、意外と知らない。だからこそ、平成カルチャーは楽しいのだ。

単純な過去の流行かでも未来へと続くバトンと考えると、平成のちょっとした流行でも、言葉にして伝える必要性はまだまだあるようだ。