なぜ厚底シューズが再流行?90年代アムラーからY2Kまで、時代を超える文化と心理

この記事でわかること

- 90年代の渋谷と原宿で、同じ「厚底」が正反対の意味を持っていた理由 ー アムラーとヴィヴィアン・ウエストウッド、二つの厚底文化の対比

- 厚底シューズの起源は古代ギリシャの劇場だった ー 2000年以上前から人類が「高さ」を求め続けてきた驚きの歴史

- 16世紀ヴェネチアの貴婦人は、なぜ50cmもの厚底靴を履いたのか ー 「歩けないほど高い靴」が地位の証明だった時代

- 心理学が解き明かす「高くありたい」という人間の深層心理 ー 厚底が自信と安心感をもたらす科学的なメカニズム

- ゴスロリにとっての厚底は「もうひとつの身体」を創る芸術装置 ー 他者への誇示ではなく、内なる世界への没入のための道具

- Z世代が「Y2K」に込めた現代的な意味 ー 単なる懐古ではなく、ジェンダーレスとサステナビリティを語る新しい厚底文化

渋谷や原宿を歩いていると、思わず足元に目がいきます。ボリューミーなソールのスニーカー、ごつごつとしたブーツ。街を行き交う若者たちの靴は、驚くほど「厚底」なのです。

この光景に、どこか懐かしさを覚える人もいるでしょう。そう、90年代の日本でも、厚底シューズは社会現象と呼べるほどのブームでした。でも、ちょっと待ってください。これは単なる「20年周期で繰り返されるファッション」なのでしょうか?

なぜ私たちは、時代を超えて何度も、地面から数センチ、時には十数センチ高い世界に惹きつけられるのでしょう。この「小さな謎」を解き明かすと、そこにはスケールの大きい人間の「歴史」が隠されていました。

- 1. 90年代、二つの厚底物語〜渋谷と原宿、それぞれの「高さ」の意味〜

- 1.1. 渋谷の厚底:「なりたい自分」への階段

- 1.2. 原宿の厚底:「誰でもない自分」への宣言

- 2. 人類はなぜ「高く」ありたいのか〜古代ギリシャから21世紀まで〜

- 2.1. 古代ギリシャ:「注目されたい」という最初の願い

- 2.2. 16世紀ヴェネチア:「高さ」は「地位」の証明だった

- 2.3. 1970年代:「反逆」としてのプラットフォーム

- 2.4. 心理学が教える「高さ」の秘密

- 3. ゴスロリの厚底が創る「もうひとつの身体」

- 4. Z世代が「Y2K」に見出した新しい意味

- 4.1. グローバル化とSNSが変えた「流行」の形

- 4.2. Z世代のフィルター:知らない過去への「エモさ」

- 4.3. 主役は「厚底スニーカー」へ

- 5. おわりに

- 5.1. 参考

90年代、二つの厚底物語〜渋谷と原宿、それぞれの「高さ」の意味〜

1990年代の日本。厚底シューズが若者文化のシンボルとして輝いた時代です。でも実は、その光は決して一様ではありませんでした。わずか数キロしか離れていない渋谷と原宿で、全く違う意味を持つ厚底文化が同時に花開いていたのです。

渋谷の厚底:「なりたい自分」への階段

1995年頃、渋谷の街は歌手・安室奈美恵への熱狂に包まれていました。ミニスカート、焼いた肌、茶髪のロングヘア。そして何より象徴的だったのが、厚底のブーツです。

彼女のスタイルを真似た「アムラー」と呼ばれる若者たちが街に溢れました。Eltes(エルダンテス)やEsperanza(エスペランサ)といったブランドの厚底ブーツは、「コギャル」たちの必須アイテムに。彼女たちが求めたのは、カリスマである安室奈美恵という「理想の自分」への一体化でした。

厚底ブーツを履くことは、憧れの対象に近づき、「イケてる」とされるグループに所属するための、いわば通過儀礼。そこには、マスカルチャーが生み出した巨大な憧れに身を委ねる高揚感と安心感がありました。渋谷の厚底は、時代の寵児への「帰属」を象徴していたのです。

原宿の厚底:「誰でもない自分」への宣言

一方、渋谷から歩いてすぐの原宿では、まったく別の文脈で厚底シューズが支持されていました。ここでアイコンとされたのは、ポップスターではなく、イギリスのアヴァンギャルドなデザイナー、ヴィヴィアン・ウエストウッド。

彼女が1985年に発表した「ロッキンホース・シューズ」——木製のソールがつま先に向かって弓のように反り上がった独特のデザイン。そのルーツはパンクムーブメントにあり、主流のグラムールとは一線を画す、芸術的で反骨精神に満ちた表現でした。

ロッキンホースを履くことは、渋谷的な「アムラー」の美学を拒絶し、よりニッチでアーティスティックなサブカルチャーへの帰属を示す行為。それは、誰かの真似ではない「自分だけのスタイル」を貫くという強い意志の表明であり、非同調の証でした。

同じ「厚底シューズ」というアイテムが、わずか数キロ離れた街で、「みんなと同じになりたい」と「誰とも同じになりたくない」という正反対の願いを叶える道具として機能していた——。これこそが、ファッションの持つ不思議な魔法なのです。

人類はなぜ「高く」ありたいのか〜古代ギリシャから21世紀まで〜

厚底シューズへの憧れは、実は90年代に始まったものではありません。驚くべきことに、その歴史は2000年以上前まで遡ります。そして時代が変わっても、人々がそこに託した願いには、不思議な共通点があるのです。

古代ギリシャ:「注目されたい」という最初の願い

厚底靴の起源は、古代ギリシャの劇場にありました。俳優たちが履いた「コトルノス」と呼ばれる厚底の履物。その目的は極めてシンプル——遠くの観客席からも俳優の姿がよく見えるようにすること。そして、役柄の重要性を示すこと。

ここには、現代に至るまで厚底シューズが持ち続ける最も基本的な機能の原型があります。それは、他者からの「視認性」を高めるということ。もっと注目されたい、もっと存在感を示したい——人間の根源的な欲望が、すでにここに表れていました。

16世紀ヴェネチア:「高さ」は「地位」の証明だった

時代は飛んで16世紀。水の都ヴェネチアで、「チョピン」と呼ばれる驚異的な厚底靴が大流行します。

当初の目的は実用的でした。汚物や泥で汚れた道から、高価なドレスの裾を守るため。しかし流行が過熱するにつれて、チョピンは全く別の意味を帯び始めます。貴族階級の女性や高級娼婦たちは、その高さを競い合うようになりました。

チョピンの高さは、時に50センチにも達したといいます。侍女の助けなしでは歩行すら困難なほど。でも、だからこそ意味があったのです。「歩くのに助けが必要なほど高い靴を履ける」こと自体が、富と地位の証明だったのですから。

1970年代:「反逆」としてのプラットフォーム

20世紀に入り、厚底シューズは再び脚光を浴びます。特に1970年代、KISSに代表されるグラムロックのミュージシャンが履いた15センチ以上もの厚底ブーツ。

でもこれは、ヴェネチアの貴族のような「地位の誇示」ではありませんでした。それはむしろ、既存の価値観への「反逆」であり、観客を魅了するための「スペクタクル(見世物)」であり、伝統的な男らしさを打ち破るアンドロジナス(両性的)な魅力の表現でした。

高さは、権威ではなく、過剰なまでの自己表現のための武器となったのです。

心理学が教える「高さ」の秘密

では、なぜ人類はこれほどまでに「高さ」に魅了されるのでしょうか。服装心理学の研究によれば、物理的な身長の高さは、無意識のうちに力や権威、自信といった概念と結びつけられています。

さらに興味深いのが「身体像境界」という概念です。これは、個人が自己の身体をどう認識し、外界と区別しているかという心理的な境界線のこと。厚底シューズのように物理的に身体の領域を拡張するアイテムは、この「境界」を強化し、着用者に自信や安心感を与える効果があるのです。

古代ギリシャの俳優が求めた視認性も、ヴェネチアの貴婦人が誇示した地位も、グラムロッカーが叫んだ反逆も、そして現代の私たちが感じるささやかな高揚感も——すべては「より高く、より強くありたい」という人間の根源的な欲求の、異なる時代の表現なのかもしれません。

ゴスロリの厚底が創る「もうひとつの身体」

90年代の渋谷や原宿が若者文化の「陽」だとすれば、その影で独自の美学を育んでいたのが「ゴシック&ロリータ(ゴスロリ)」の世界です。

ここでは、厚底シューズは再びその意味を変容させます。それは社会的な自己顕示のためでも、反逆のためでもありません。現実世界とは隔絶された、完璧なファンタジーの世界を構築するための芸術的装置でした。

ゴスロリファッションが目指すのは、現実的な人間のプロポーションではありません。西洋のアンティークドール、吸血鬼、物語の中の貴婦人——そんな非現実的で様式化されたシルエット。その独特な身体性を文字通り「土台」から支えるのが、厚底シューズなのです。

デビルの羽を模したヒール、幾重にもリボンが結ばれたストラップシューズ、重厚なレースアップブーツ。それらは、ドレスやヘッドドレスと一体となって初めて、一つの完璧な「作品」を完成させます。

アムラーが「魅力的な大人の女性」になるために厚底を履いたのとは対照的に、ゴスロリの実践者が厚底を履くのは、むしろ「人間離れした存在」になるため。重く安定感のある厚底は、着用者を現実の地面から切り離し、物語の世界へと誘うのです。

ここでは、他者の視線は二の次。重要なのは、自らが信じる美の世界に、どれだけ忠実に没入できるか。ゴスロリにおける厚底は、外界に向けたアピールではなく、内なる世界への深いコミットメントの証なのです。

Z世代が「Y2K」に見出した新しい意味

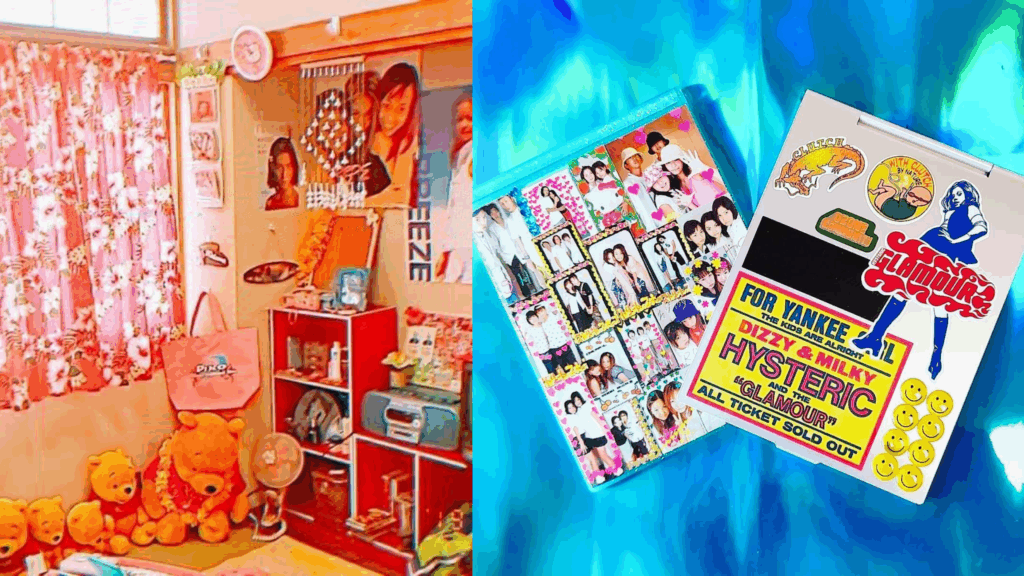

そして2025年の今、私たちは再び厚底シューズの時代を生きています。20年の時を経て蘇った「Y2K(Year 2000)」ファッション。でも、これは単なる過去の焼き直しではありません。

グローバル化とSNSが変えた「流行」の形

90年代のブームは、国内のポップスター・安室奈美恵を中心に広がりました。でも今回は違います。K-POPアイドルやインフルエンサーのスタイルが、TikTokやInstagramを通じて瞬時に世界中へ拡散。若者たちは「ググる」から「タグる」へ。「#Y2K」のような共通言語が、国境を越えたトレンドを生み出しています。

Z世代のフィルター:知らない過去への「エモさ」

Z世代にとって、Y2Kファッションは自分が体験した過去への懐かしさではありません。むしろ、生まれる前後の「直接は知らない時代」のスタイルが、新鮮で「エモい」ものとして映っているのです。

そして彼らは、Y2Kの美学を現代的な価値観で再解釈しています。

- ポストコロナの解放感:肌見せや大胆なスタイルは、コロナ禍の閉塞感からの解放を求める気分にぴったり

- ジェンダーの流動性:90年代より遥かにジェンダーレスな着こなしが当たり前に

- サステナビリティ意識:古着店やフリマアプリでヴィンテージを探し、リメイクして楽しむスタイル

主役は「厚底スニーカー」へ

90年代の主役がブーツやサンダルだったのに対し、今のブームの主役は圧倒的に「厚底スニーカー」です。これは、ファッション全体がよりカジュアルで快適なストリートウェアへ移行したことの表れ。

Balenciagiaの「Triple S」やRick Owensがラグジュアリーストリートを席巻する一方、Nike、Adidas、New Balanceといったスポーツブランドも厚底版を次々投入。さらに韓国や中国発のOLD ORDERやOcaiといった新興ブランドも台頭し、市場は多様性に満ちています。

現代のY2Kリバイバルは、歴史の正確な再現ではありません。それは「過去を創造的な素材として利用する」行為。Z世代はY2Kという美学的な言語を借りて、彼ら自身の現代的な関心事——ジェンダーの流動性、サステナビリティ、デジタルネイティブとしての自己表現——について語っているのです。

おわりに

古代ギリシャの舞台で役者の存在を際立たせた「視認性」の道具として生まれ、ヴェネチアの貴婦人たちの「ステータス」の証となり、90年代の日本では若者たちが「アイデンティティ」を叫ぶユニフォームとなった厚底シューズ。

パンクの反骨精神を支え、ゴスロリの幻想的な世界構築を可能にし、そして今、Z世代が過去と対話するためのメディアとして、私たちの目の前に再び現れています。

靴底に数センチの厚みを加えるという、極めてシンプルな行為。でもそこには、時代や文化を超えて、驚くほど多様な意味が込められてきました。

もっと注目されたい、もっと尊敬されたい、どこかに所属したい、あるいはどこにも所属したくない、そしてほんの少しでも自信を持ちたい——。厚底シューズは、いつの時代も、そんな私たちのささやかで切実な願いを物理的に「持ち上げて」くれる存在でした。

次にあなたが街で、あるいは自分自身の足元で厚底シューズを見かけたなら、ぜひこの物語を思い出してみてください。

それは単なる革やゴムの塊ではありません。そこには、私たちが何者であるかを探し求め、少しだけ違う、少しだけ面白い、そして少しだけ高い視点から世界を眺めようとしてきた、人類の長く愛おしい探求の歴史が刻まれています。

令和でも、平成カルチャーを発信し続けるワケ

SNSを中心に「平成ガールズカルチャー論」と題して1990〜2000年代の若者文化を発信するTajimaxが、いまだ熱冷めやらぬ平成カルチャーの真髄に迫ります。

参考

- Y2Kの意味とは?令和で楽しむポイント&ノイキスおすすめアイテム! | NOIKISU BLOG

- メンズのY2Kファッション講座!着こなしのポイントからコーディネートまで徹底解説

- 昔流行った靴・靴の変遷を解説!今はリバイバルブームが来ている

- アムラーコーデの定番はチェックのミニスカ+厚底ブーツ - ギャルチャー

- 業界人が証言! 安室奈美恵が築いたファッション伝説BEST10 - ELLE

- 意外と知らないヴィヴィアンウェストウッドの歴史・オーブの起源とは? - モードスケープ

- ファッションだけではない。「実用性」をも求めたハイヒールの歴史 - 試作.com

- 平成の愛すべき流行、厚底靴を振り返る - fashion tech news

- 靴の歴史〜古代から現代まで:世界と日本の靴の軌跡を辿る旅 - クリーニングのスワローチェーン

- 履物の原型8種とその歴史④クロッグ|dagaraptor - note

- プラットホームシューズ | 時事用語事典 | 情報・知識&オピニオン imidas - イミダス

- 新しいウィンドウで開く2ndstreet.jp

- 70年代ファッションって?レディースの流行・特徴・歴史を徹底解説 | 2nd STYLE

- 2021年春夏のトレンド?「プラットフォームソール」とは - FASHIONSNAP [ファッションスナップ]

- シークレットシューズって仕組みはどうなってるのかを徹底解説します

- 派手なファッションやブランド品が隠す心の模様を解説

- 新しいウィンドウで開くkawa-ccon.repo.nii.ac.jp

- 着装行動と自尊感情・自己の世代イメージの関連性

- 服装と自己肯定感の関係について|jura.kikuchi - note

- 自己肯定感とおしゃれの関係性 - ファッションコンサルティング大阪 MAISON de KATSURA

- 靴 | メタモルフォーゼ - ロリータ(ロリィタ)ファッションブランド公式通販

- 可愛さ際立つロリータシューズ|歩きやすさとデザイン性を両立|BODYLINE公式通販

- 「Y2K」の流行、〝ジェンダーレス・リサイクル〟Z世代の高い意識

- なぜ今若者に「2000年代のファッション」がきてるのか考えてみた|NEWPEACE Inc. - note

- ひと昔前のカルチャーが流行るのはなぜ? 社会学でひも解くリバイバルブーム | 月と窓

- 近年ブームのY2Kファッションとは?その意味やZ世代に人気な理由を徹底解説! - RAGTAG

- 【メンズ】ダサくない!「厚底スニーカー」人気ブランド18選!-コーデ術やキレイめ&白・黒モデルも一気見せ! - STYLE HAUS