なぜ人はそれでも「紙の本」を買い続けるのか?〜所有という謎、五感で読む快楽、そして私たちの脳の話〜

本棚をふと眺めたとき、そこに並ぶ本のいくつかに、ある共通点があることに気づくかもしれません。それは、いつか読もうと心に決めて買ったものの、まだページを開いていない、ということです。この、誰もが一度は経験したことのあるであろう現象には、実は日本で生まれた「積ん読(つんどく)」という、世界でも知られるようになった言葉があります。

電子書籍やオーディオブックが指先一つで手に入るこの時代に、なぜ私たちは物理的な「紙の本」を求め、時には読まずに積んでまで所有しようとするのでしょうか。この行動は、単なる意志の弱さや時間のなさで片付けられるものではありません。むしろ、そこには人間が持つ深い欲求と、テクノロジーではまだ再現しきれない「本」というモノが持つ、根源的な価値が隠されています。

なぜ私たちは紙の本を買い続けるのか。その答えを探しに、私たちの脳の働き、所有という行為に隠された心理、そして五感が呼び覚ます記憶の世界へと旅立ちましょう。

- 1. 電子書籍には再現できないもの

- 1.1. 紙の上の脳、スクリーンの上の脳

- 2. 「わたしの本」という魅力――所有の心理学

- 2.1. 保有効果〜なぜ自分のものは価値があると感じるのか〜

- 2.2. 本棚は「自己の肖像画」

- 2.3. 愛書家と蔵書狂:健全な愛とその極端な形

- 3. 読書は全身運動である――五感の交響曲

- 3.1. 視覚:第一印象の芸術

- 3.2. 触覚:言葉の重み

- 3.3. 嗅覚:記憶と時間の香り

- 3.4. 聴覚と味覚:微細な感覚

- 4. アナログの逆襲――なぜ私たちはデジタル時代に「物質」を求めるのか

- 4.1. 本だけではない、文化のメガトレンド

- 4.2. 共通する心理〜真正性とマインドフルネスへの探求〜

- 4.3. 社会的次元〜私的な体験から公的な繋がりへ〜

- 5. おわりに〜自己という存在を繋ぎとめる、本という錨〜

- 5.1. 参考

電子書籍には再現できないもの

紙の本と電子書籍。どちらも同じテキストを伝える媒体でありながら、私たちの脳は両者をまったく異なるものとして処理しています。その違いは、単なる好みの問題ではなく、読書という行為の質そのものを左右する、認知科学的な根拠に基づいています。

紙の上の脳、スクリーンの上の脳

読書体験の最も根本的な違いは、脳が情報をどう処理するかにあります。神経科学者メアリアン・ウルフ氏の研究によれば、紙媒体は「深い読書(deep reading)」を促すのに適しています。深い読書とは、単に文字を追うだけでなく、類推、推論、批判的分析、そして他者の視点への共感といった、高度な認知プロセスを活性化させる読み方です。一方、デジタルスクリーンは、情報を素早く取捨選択する「スキミング(拾い読み)」を誘発する傾向があります。これは、絶え間なく流れてくる情報を効率的に処理するには有効ですが、深い理解や思索に必要な時間を脳から奪ってしまう可能性があります。

この違いは、記憶の定着にも影響を及ぼします。物理的な本は、私たちの脳内に「認知的な地図」を作成する手助けをします。情報は、ページ上のどこにあったか(上か下か、右か左か)、そして本全体のどのあたりの厚みの部分にあったか、といった空間的な手がかりと共に記憶されます。この身体性を伴うナビゲーションが、記憶の定着を強力にサポートするのです。対照的に、電子書籍の均一なスクロールやページ送りは、こうした物理的なアンカーを欠くため、記憶が定着しにくいという研究結果が複数報告されています。

ある実験では、説明的な文章を読む場合、電子書籍の方が読む速度は速いものの、記憶の正答率と内容の理解度は紙の本の方が有意に高かったという結果も出ています。これは、複雑な内容を深く学びたい場合には、紙の本が優れたツールであることを示唆しています。

さらに、物理的な側面も無視できません。紙の本は、それ自体が単一の目的を持つデバイスであり、通知や他のアプリケーションといったデジタルの妨害要因から読者を切り離してくれます。また、スクリーンが発する直接光に比べ、紙が反射する光は目の疲労が少ないという報告もあります。

これらの科学的知見をまとめると、紙とスクリーンが私たちの脳に与える影響の違いがより鮮明になります。

| 項目 | 紙の本 | 電子スクリーン |

| 理解度 | 複雑な文章や説明文で優位。深い思考を促進。 | 単純な文章や拾い読みに適しているが、「浅い学習」効果の懸念も。 |

| 記憶定着 | 空間的な手がかり(ページの位置、本の厚み)により強化される。 | 物理的なアンカーが乏しく、記憶が定着しにくい傾向がある。 |

| ナビゲーション | 直感的。複数の箇所を瞬時に行き来しやすい。 | やや非直感的。細かいページ操作に時間がかかる場合がある。 |

| 認知状態 | 「深い読書」、集中、内省を促す。 | 「スキミング」、速読、マルチタスク的な思考を促す。 |

| 身体的負担 | 反射光のため、眼精疲労が比較的少ない。 | 発光のため、眼精疲労を引き起こす可能性が高い。 |

媒体の選択は、単なる利便性の問題にとどまりません。それは、どのような認知モードを選ぶかという、思考の様式に関わる選択なのです。もし、ある世代が主にスクリーン上で読むことを学んだ場合、その脳の読書回路は、速度と即時性を優先するように最適化されるかもしれません。これは、印刷文化が育んできた、じっくりと時間をかけた批判的で内省的な思考様式が、社会全体で少しずつ変化していく可能性を示唆しています。媒体がメッセージを形作るだけでなく、その媒体が思考者自身をも形作っていくのです。

「わたしの本」という魅力――所有の心理学

本棚に並んだ一冊の本は、単なる情報の塊ではありません。それが「わたしのもの」になった瞬間から、その本は特別な価値を帯び始めます。この不思議な心理の背後には、人間の普遍的な心の働きが隠されています。

保有効果〜なぜ自分のものは価値があると感じるのか〜

行動経済学には「保有効果(Endowment Effect)」という有名な概念があります。これは、人が一度何かを所有すると、所有していない人よりもそのモノの価値を高く評価するようになる心理現象です。ノーベル経済学賞受賞者であるダニエル・カーネマンが行った実験では、マグカップをプレゼントされた学生たちは、されなかった学生たちがそのカップを買ってもよいと考える金額の2倍以上の値段をつけなければ手放さない、と答えました。

この効果は本にも当てはまります。書店で何気なく手に取った一冊が、レジを通り、自分の本棚に収まった瞬間、それはもはや代替可能な商品ではなく、「わたしの本」という特別な存在に変わります。たとえまだ読んでいなくても、その本は自分の知的領域の一部となり、手放すことには心理的な抵抗が生まれるのです。

本棚は「自己の肖像画」

個人の本棚は、単なる収納家具ではありません。それは、持ち主の知的な旅路、興味の変遷、そして未来への憧れを映し出す「キュレーションされた自己の展示」です。そこには、どんな人物であるか、そしてどんな人物になりたいかという物語が、背表紙を通じて静かに語られています。この自己表現の力は、他者から見えないデジタルの書庫にはない、物理的な本棚ならではの特性です。

家庭に書斎や図書室を設けるという文化は、18世紀のヨーロッパで富と教養の象徴として広まりましたが、その根底には、蔵書を通じて自身のアイデンティティを表現するという欲求がありました。現代の本棚もまた、その人の「知的バイオグラフィー」として機能しているのです。

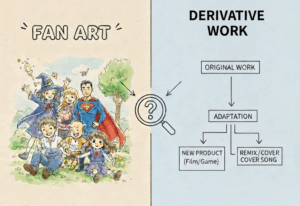

愛書家と蔵書狂:健全な愛とその極端な形

本への愛着は、ほとんどの場合、人生を豊かにする健全な「ビブリオフィリア(愛書趣味)」です。しかし、その収集行動が度を越し、社会生活や健康に支障をきたすレベルになると、「ビブリオマニア(蔵書狂)」と呼ばれる強迫的な症状と見なされることもあります。この区別は、本を集めるという行為が、自己表現のための健全な活動から、コントロールできない衝動へと変わりうる、人間の心理の複雑なスペクトラムを示しています。

絶えず変化し、情報が流れ去っていくデジタルの世界において、物理的なモノのコレクションは、私たちに安定と永続性の感覚を与えてくれます。フランスの哲学者ジャン・ボードリヤールは、収集行為を「死の恐怖に対する究極の防衛」と表現しました。また、解剖学者の養老孟司氏は、家庭から仏壇のような過去との繋がりが消えると、未来の感覚もまた失われていくと指摘しています 19。

この視点に立つと、本棚は単なる本の集合体ではなく、個人の歴史を物理的に保存する私的なアーカイブとして機能していることがわかります。一冊一冊が、ある時期の興味や関心、あるいは人生の転機を記録したタイムカプセルのようなものです。それらが集まって形成される本棚という物理的な存在は、流動的で掴みどころのないデジタルの奔流の中で、自己という存在を確固たるものとして繋ぎとめる、強力な心理的アンカーの役割を果たしているのです。

読書は全身運動である――五感の交響曲

紙の本を読むという行為は、単に目で文字を追うだけのものではありません。それは、視覚、触覚、嗅覚、さらには聴覚までもが動員される、きわめて身体的な、五感の交響曲ともいえる体験です。このリッチな感覚こそ、デジタルフォーマットがまだ完全には再現できていない、紙の本が持つ抗いがたい魅力の源泉です。

視覚:第一印象の芸術

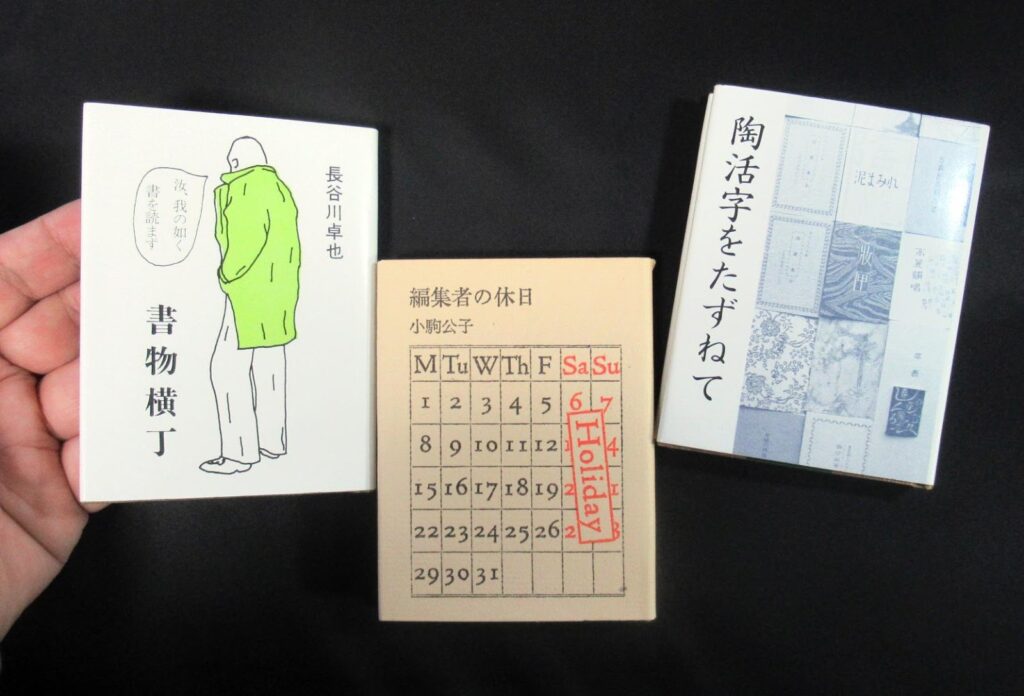

書店で無数の本の中から特定の一冊に心が動かされる現象、「ジャケ買い」。これは、本の装丁が持つ強力な視覚的コミュニケーション能力の証です。カバーデザインは単なる飾りではありません。色彩心理学、タイポグラフィ、そしてイメージを駆使して、その本が属するジャンルや物語のトーン、読後にもたらされるであろう感情までをも瞬時に伝えます。美しい装丁の本は、それ自体がひとつのアート作品であり、部屋に飾りたくなるような所有欲を掻き立てるのです。

触覚:言葉の重み

本の重さ、紙の質感、ページをめくる指先の感覚。これらは読書体験の些細な要素ではありません。前述のメアリアン・ウルフ氏も「読書には身体性がある」と強調しています。この触覚的なフィードバックは、物語の進行度を身体で感じさせ、脳内の認知的地図の形成を助けます。

紙の質感が心理に与える影響も重要です。厚手で手触りの良い紙は、その内容に高級感や信頼性を与え、知覚価値を高める効果があります。電子広告とは異なる「現実感」や「直接的な訴求力」を脳に与え、五感を使った経験は記憶に残りやすいため、情報の定着率を高めることにも繋がるのです。

嗅覚:記憶と時間の香り

本の匂いほど、読書家の記憶を強く呼び覚ますものはないかもしれません。この「本の香り」には、科学的な裏付けがあります。

- 新しい本の香り:紙やインクの溶剤(トルエンなど)、製本に使われる接着剤などが混じり合った、複雑で揮発性の高い香りです。

- 古い本の香り:紙の原料である木材に含まれる「リグニン」という成分が、時間と共に酸化・分解することで生まれる、甘く、どこかバニラを思わせる香りです。この過程で、「バニリン」やアーモンド香の「ベンズアルデヒド」といった芳香成分が放出されます。

嗅覚は、五感の中で唯一、記憶と情動を司る大脳辺縁系に直接信号を送るため、特定の匂いが強烈な感情や過去の記憶を不意に呼び覚ます「プルースト効果」として知られています。古書店の香りに懐かしさを感じたり、新しい本のインクの匂いに胸が高鳴ったりするのは、この嗅覚と記憶の根源的な結びつきによるものです。

聴覚と味覚:微細な感覚

ページをめくる「パラパラ」という乾いた音、本を閉じる際の「パタン」という控えめな響き。これらもまた、読書という静かな儀式を構成する、心地よいサウンドトラックです。そして私たちは、夢中になった本を「一気に味わい尽くす」、難解な一節を「じっくり噛みしめる」と表現します。これは、知的な消費である読書を、生命維持に不可欠な「食」という根源的な行為になぞらえる、興味深い比喩です。

このように、紙の本がもたらす豊かな感覚情報は、単に「心地よい」という情緒的な価値を持つだけではありません。認知心理学では、複数の感覚を通じてエンコードされた情報は、より強固な記憶痕跡を形成することが知られています(多感覚学習)。視覚(文字、装丁)、触覚(重さ、質感)、嗅覚(紙、インク)といった多感覚からの入力は、それぞれが記憶の「フック」として機能します。ある一節の記憶は、言葉そのものの記憶だけでなく、そのページの手触りや本の匂い、物理的な位置といった感覚情報と複雑に絡み合って保存されるのです。この点で、紙の本がもたらす感覚的な快楽は、実は深い学習と記憶形成を支える、きわめて機能的な役割を担っていると言えるでしょう。

【コラム】言葉の世界を寄り道――「積ん読」の物語

私たちが当たり前のように使う「積ん読」という言葉。実はこの言葉、明治時代に生まれた、ウィットに富んだ造語です。

その語源は、「積んでおく(つんでおく)」と「読書(どくしょ)」を組み合わせたもの。買った本を積んだままにしておく状態を、読書の「どく」にかけた、一種の洒落なのです。

この言葉を考案したとされるのは、明治時代の経済学者であり政治家でもあった田尻稲次郎(たじり いなじろう)という人物です。彼は、たとえ自分で読まなくても、本を買って積んでおくことは、他人がそれを借りて読む機会を生み、社会の文化的な発展に貢献する、と蔵書を奨励したといいます。

この言葉が持つ絶妙なニュアンスは、厳しい非難ではなく、どこか自虐的で温かいユーモアを感じさせます。本を愛するがゆえに、読む速度以上に買ってしまう。そんな、多くの人が共感できる人間らしい一面を的確に捉えているからこそ、「Tsundoku」は国境を越えて愛される言葉となったのかもしれません。

アナログの逆襲――なぜ私たちはデジタル時代に「物質」を求めるのか

紙の本への回帰は、孤立した現象ではありません。それは、レコード、フィルムカメラ、ボードゲームといった他のアナログ媒体の復活と軌を一にする、より大きな文化的潮流の一部です。この「アナログ・ルネサンス」の背後には、デジタル化された世界の速度と非物質性に対する、私たちの本能的な渇望が横たわっています。

本だけではない、文化のメガトレンド

- レコード:英国ではレコードアルバムの売上が17年連続で増加し、2024年には過去30年で最高の売上を記録しました。米国でも同年、4300万枚以上のレコードが販売されています。人々は、デジタル音源の利便性を享受しつつも、より温かみのある音質、ジャケットアートという視覚体験、そして針を落とすという儀式的な行為に価値を見出しています。

- フィルムカメラ:フィルムカメラ市場もまた成長を続けており、2031年までの年平均成長率は4.12%と予測されています。特にZ世代やミレニアル世代といったデジタルネイティブが、予測不可能性や不完全さがもたらす独特の美的価値、そして一枚一枚を大切に撮るというマインドフルなプロセスに魅了されています。

- ボードゲーム:市場は急成長を遂げており、予測される年平均成長率は5.5%から10.58%と非常に高い水準です。スクリーンから離れ、顔を合わせて楽しむ社交的な体験への需要が、このブームを牽引しています。

共通する心理〜真正性とマインドフルネスへの探求〜

これらのトレンドに共通しているのは、デジタルの効率性や完璧さとは異なる価値観への渇望です。それは、デジタル疲れからの逃避(デジタルデトックス)であり、手間や不便さを含んだプロセスそのものを楽しむマインドフルな時間の希求です。アナログ媒体は、私たちにゆっくりと物事に向き合うことを強います。レコードをA面からB面にひっくり返す、フィルムを巻き上げて現像を待つ、ボードゲームのルールを読み込み戦略を練る。これらの意図的な「摩擦」が、瞬時に結果が手に入るデジタル体験にはない、深い満足感と達成感をもたらすのです。

社会的次元〜私的な体験から公的な繋がりへ〜

アナログなモノは、人々を繋げる触媒としても機能します。書店やレコード店、ボードゲームカフェは、単なる商業施設ではなく、社会学者レイ・オルデンバーグが言うところの「サードプレイス(第三の場所)」として、地域コミュニティの知的・文化的な交流拠点となっています。

近年、日本各地で広がりを見せる「シェア書店」は、この動きを象徴する新しいモデルです。個人が本棚の一区画を借りて、自分の好きな本を販売・展示することで、マイクロなコミュニティが生まれています。これは、物理的な「本」という媒体を介して、リアルな社会的繋がりを再構築しようとする力強い動きです。

このアナログへの回帰は、テクノロジーを全否定する懐古主義(ラッダイト運動)ではありません。むしろ、デジタルとアナログが並存する現代だからこそ生まれた、洗練されたバランス感覚の表れです。多くの人々は、ストリーミングで新しい音楽を発見し、気に入ったアルバムをレコードでじっくり聴くように、用途に応じて最適なツールを意識的に選択しています。専門家が提唱するように、目指すべきはデジタルかアナログかという二者択一ではなく、両方の長所を理解し、使いこなす「バイリテラシー(読み書き能力)」を育むことなのです。この潮流は、ますます抽象的で非物質的になっていく世界の中で、人間が意図的に手触りや質感、そして確かな存在感を生活に取り戻そうとする、きわめて現代的な試みであると言えるでしょう。

おわりに〜自己という存在を繋ぎとめる、本という錨〜

なぜ、人はそれでも「紙の本」を買い続けるのか。この問いへの答えを探る旅は、私たちを人間の心の奥深くへと導いてくれました。

結論として、本が単なる情報の入れ物ではないからです。それは、私たちの脳が深い思索を行うために最適化された認知のツールであり、流動的な世界の中で自己のアイデンティティを確立するための心理的なアンカーです。そして、五感を満たし、記憶を呼び覚ます豊かな感覚のオブジェクトであり、私たちをコミュニティや歴史へと繋ぐ文化的なアーティファクトでもあります。

電子書籍の効率性や利便性は、疑いようのない事実です。しかし、紙の本が提供する価値は、それとは異なる次元に存在します。それは、ページをめくる指先の感触、インクと紙の微かな香り、本棚に並んだ背表紙が織りなす自己の物語といった、数値化できない豊かさです。

紙の本を買い、所有するという行為は、速度と効率が支配する現代社会における、静かで、しかし力強い意思表示なのかもしれません。それは、深さ、意味、そして確かな手触りを求める、私たちの根源的な人間性の表明です。

次にあなたが自身の本棚を眺めるとき、そこに並ぶ未読の本を、単なる「やるべきこと」のリストとしてではなく、あなたの知的好奇心と成長への願いが形になった、豊かで愛おしい「あなた自身の心の地図」として眺めてみてはいかがでしょうか。

われ太宰を想う、ゆえに我あり〜真の代表作はその風貌〜

「太宰治」の偏愛者・駄場みゆきに、太宰を愛する気持ちを語っていただ く連載企画。偏愛するがゆえの多角的な視点から作家を切り取り、その情熱を発信します。

参考

- 想定外に古かった!「積読(つんどく)」の意味と由来 | ブクログ通信

- Maryanne Wolf: Balance technology and deep reading to create biliterate children

- Too long, didn't read — how reading online is hurting our brains | CBC Radio

- Maryanne Wolf: Building Deep Reading Skills in a Digital World

- 電子書籍と紙の本、その選択の行方|小松正史 - note

- 様々な研究結果から紙の書籍の良さを検証する | 自費出版の幻冬舎 ...

- 電子本vs紙の本、頭に残るのはどっちだ!|否・文字単価の ... - note

- The Great Debate: Print vs Digital K-12 Materials - Learning List

- 保有効果 Endowment effect - UX DAYS TOKYO

- The Deep-Seated Psychology Behind Our Obsession with Collecting Books and Stories

- Delving Deep: The Psychology Behind Collecting - Archadia Decor

- THE 18TH CENTURY HOME LIBRARY - The Johnston Collection

- The Timeless Elegance of a Home Library - Chadwick Custom Homes

- Why Do Collectors Collect? - Rare Book Hub

- 【養老孟司さんインタビュー】 新刊「まる ありがとう」に見る人生観 - 日本ロングライフ

- パッケージデザインが消費者の心を動かす、5つの効果 – 【公式】 - アスマーク

- Color Psychology in Book Covers: How to Influence Reader Emotions - Spines

- Knowing the Psychology of Book Cover Design & How You Can Evoke Emotions and Capture Readers - Hurix Digital

- 本が好きなら装幀も好き?表紙デザインの歴史を知ろう | 小説丸

- The Reading Brain in the Digital Age: Why Paper Still Beats Screens : r/books - Reddit

- 古本の“懐かしいにおい”の正体を科学的に解説 | ログミーBusiness

- インクの匂いが好きな人へ|香りの正体と“本屋のにおい”の秘密

- 新品の本の香りに癒される理由とは? - 湘南藤沢辻堂のアロマとハーブスクールAYA alchemic studio

- 古本の気になる匂いを消す効果的な方法を徹底解説! - 航海堂

- Haptic Technology to Support English Language Learning Based on Metacognitive Strategies - MDPI

- The Official best-selling vinyl albums and singles of 2024

- STREAMING AND VINYL DRIVE MUSIC TO TWENTY YEAR HIGH

- Chart: Taylor Swift Dominates U.S. Vinyl Sales - Statista

- Film Cameras Market Size, Growth, Trends, Share & Forecast - Verified Market Research

- 12 Reasons Film Photography Is Resurging in 2025 - ArtByPino.com

- 'You only have one shot': how film cameras won over a younger generation - The Guardian

- Board Games Market Size & Share, Forecasts Report 2025-2034

- Board Games Market Size, Share & Trends Analysis [2032] - Fortune Business Insights

- 時代は回り回って..米Z世代は「紙の本」や「レコード」がお好き

- 本を通して、地域に新しい文化をつくる「100人の本屋さん ... - note