「大丈夫そ?」の意味とは? 煽りか優しさか、言葉の裏にある日本人・Z世代の心理

SNSを眺めていると、ちょっと不思議な言葉に出会うことがあります。

たとえば友達が焦げた料理の写真を「料理、失敗したw」って投稿したとします。そこに飛んでくる最初のコメントが「大丈夫そ?」。

この一言、見たことありませんか?

でもこれ、ちょっと不思議じゃないでしょうか。「心配してくれてるのかな」って思いますか?それとも「(やばw)大丈夫そ?(笑)」みたいな、からかってる感じでしょうか。

この瞬時に判断できない絶妙な曖昧さこそが、この言葉の面白いところなんです。

Z世代を中心にデジタルの世界で生まれた「大丈夫そ?」。これ、ただの流行語ではありません。状況によって優しさにも煽りにも変わる、言葉のカメレオンなんです。

この記事では、たった一言を深掘りして、日本語の進化、Z世代のコミュニケーション術、そして日本人の心理までを解き明かしていきます。

「う」一文字で激変するニュアンス〜「大丈夫そう?」と「大丈夫そ?」の決定的違い〜

まず注目してほしいのが、たった一文字の違いです。

普通の「大丈夫そう?」。これは「見たところ問題なさそう?」「状態は大丈夫?」って、相手を本気で心配してる感じですよね。純粋な気遣いが込められています。

じゃあ「大丈夫そ?」は?違いは語尾の「う」が消えてるだけ。でもこの些細な変化が、言葉の意味を劇的に変えてしまうんです。

若者言葉で言葉を短くするのは普通のこと。SNSとかスピード重視の世界では、入力の手間を省くために言葉を切り詰めますよね。でも「大丈夫そ?」の短縮は、ただの効率化じゃありません。専門家たちも指摘していますが、この「う」を削る行為が、言葉に軽やかさと「煽り」とも取れる多義的なニュアンスを注入するんです。

実際に声に出してみてください!

「大丈夫そう?」はゆっくり下がっていく感じ。でも「大丈夫そ?」の「そ?」は、眉をクイッと上げるみたいに、短く鋭く上がります。この音の変化が、言葉から重さを取り除いて、カジュアルで色んな場面で使える道具に進化させているんです。

真面目な「大丈夫ですか?」はもちろん、「大丈夫そう?」でさえ重すぎると感じる、友達同士の軽いやり取りにピッタリはまります。

つまり「そう?」と「そ?」の違いは、ただの音の違いではなく、距離感や感情の温度を調整する高度なテクニックなんです。この省略は、言葉に意図的な「余白」を生み出して、解釈を聞き手に任せるという洗練された戦略なんですね。

人気YouTuberが生んだ言葉の二面性

では、この絶妙な言葉はどこから来たのでしょうか。

震源地は、若者に大人気のYouTuber「パパラピーズ」だと広く知られています。彼らの軽快なトークと親しみやすいキャラが、この言葉を若者文化のど真ん中に押し上げました。

「大丈夫そ?」の「優しさ」と「煽り」の二面性は、まさにパパラピーズの動画での使い方そのもの。彼らはこの言葉を、状況に応じて巧みに使い分けています。

煽りバージョン

一人が簡単なことで手こずってたり、面白い失敗をしたとき。もう一人がニヤリと笑いながら「大丈夫そ?」。これは明らかに親しみを込めた「いじり」や「煽り」です。「おやおや、苦戦してるね?」「それでいけると思ってる?」って感じですね。

優しさバージョン

相方が本当に疲れてたり、体調悪そうなとき。同じ「大丈夫そ?」が、重くなりすぎないカジュアルな気遣いになります。「どうしたの?」って問い詰めるより、相手にプレッシャーかけない軽やかな心配の表し方です。

YouTubeという映像メディアで広まった、というのがポイント。表情や声のトーン、前後の文脈が意味を決めるから、視聴者は言葉そのものだけじゃなく、状況全体をセットで受け取ります。だから直感的にこの言葉の柔軟な使い方を学んでいったんです。

映像は言葉に豊かな非言語情報をプラスします。その結果、「大丈夫そ?」は文脈で意味が変わる、超汎用性の高いコミュニケーションツールになったというわけです。

日本的コミュニケーションの“今”を映す鏡

なぜこんな曖昧で、文脈次第で変わる言葉が若者に受け入れられたのでしょうか。

答えは、現代日本のコミュニケーションスタイル、特にZ世代の独特な対人関係の感覚にあります。

昔から日本のコミュニケーションは、直接対立を避けて、場の調和を大事にする文化でした。相手を不快にさせたり、気まずい空気を作らないように、断定的な言い方を避けて、婉曲的な表現が好まれてきたんです。この伝統的な価値観が、SNSがコミュニケーションの主戦場になった今、新しい形で進化しています。

「大丈夫そ?」は、この日本的な間接コミュニケーションの現代版。

この一言は、相手を気遣う「優しさ」を見せつつ、語尾を切り詰めて冗談めかした「軽さ」を保ちます。深刻になりすぎるのを防いでいるんです。これで、発言者は相手への配慮と、自分の安全な立ち位置(そこまで感情移入してないよっていう表明)を同時に確保できます。

この言葉の真価は、解釈を相手に委ねるところ。言われた側は、その場の雰囲気や相手との関係から真意を読み取ります。いわゆる「空気を読む」ってやつですね。

これ、SNSっていう文字中心で感情が伝わりにくい環境で超有効です。常に他人の視線を気にして、炎上や誤解を避けたい若者にとって、断定を避ける曖昧な表現は、一種の社会的防衛術なんです。

深刻な心配なのか、軽い冗談なのか。判断を相手に任せることで、相手がその話題に触れたくなければ冗談として流せますし、誰かに気づいてほしければ心配のサインとして受け取れます。

つまり「大丈夫そ?」は、発言者と受信者の両方にとって社会的リスクを最小限に抑える、めちゃくちゃ洗練されたツールなんです。ただの省略ではなく、デジタルの海を巧みに泳ぎ抜くための、現代人の知恵の結晶ですね。

【コラム】言葉のタイムトラベル:「大丈夫」の意外なルーツ

私たちが日常的に使う「大丈夫そ?」という軽い言葉。その核となる「大丈夫」という単語が、実は壮大で深遠な歴史を背負っていることをご存知でしょうか。少しだけ、言葉のタイムトラベルに出かけてみましょう。

この言葉の源流は、古代中国にあります。「大丈夫(だいじょうふ)」とは、もともと「一人前の立派な男性」や「優れた人物」を指す言葉でした。身長が一丈(約3メートル)もあるような、徳と学識を兼ね備えた理想的な男性像を意味していたのです。そして、この言葉は仏教と共に日本へ伝わると、さらに神聖な意味を帯びることになります。仏教において「大丈夫」は、偉大な力と智慧で人々を導く「仏」や「菩薩」を指す尊称として用いられました。それは、いかなる困難にも揺らぐことのない、精神的に「丈(たくま)しく」「夫(強い)」存在の象徴だったのです。

鎌倉時代になっても、『正法眼蔵』の中で高徳の僧を「大丈夫なり」と称賛するように、尊敬すべき人物への敬称として使われていました。しかし、時代が下るにつれて、この言葉は徐々にその意味を変えていきます。「立派な人物」という意味から転じて、その人物がもたらす「安心感」や「確実性」そのものを指すようになりました。「あの人がいれば大丈夫だ」というように、人から状態へと意味の中心が移行していったのです。

そして現代、私たちは「問題ない」「OK」といった意味で、この言葉を日常的に使っています。かつては仏や英雄を指した荘厳な言葉が、今や友人同士の軽いやり取りの中で「大丈夫そ?」と形を変えて飛び交っている。この劇的な変化は、言語が時代と共に生き、呼吸し、人々の暮らしに合わせて姿を変えていくダイナミズムを見事に物語っています。一見すると些細な流行語の中に、数千年もの歴史の重みが、そして皮肉めいた面白さが隠されているのです。

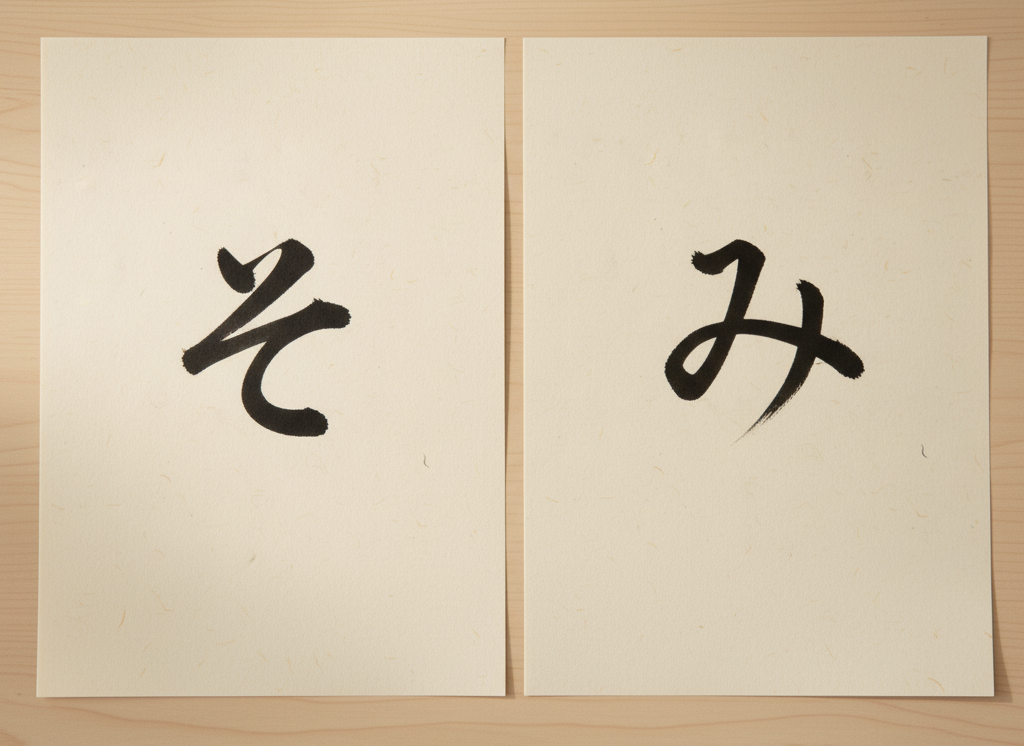

「そ」と「み」の魔法〜若者言葉に隠された文法革命〜

「大丈夫そ?」の「そ」に見られる工夫、実は孤立した現象ではありません。現代の若者言葉全体に共通する、大きな文法的変化の一部なんです。

これを理解するために、もう一つの魔法の語尾「み」に注目してみましょう。

近年、「つらい」を「つらみ」、「わかる」を「わかりみ」みたいに、形容詞や動詞の語幹に「み」をつけて名詞化する表現が広く使われています。

本来、形容詞から名詞を作る接尾辞には「さ」(悲しさ、嬉しさ)がありますが、「み」は違うニュアンスを持ちます。「赤み」「甘み」が示すように、「み」は単なる状態ではなく、話し手が主観的に「感じ取る感覚」や「味わい」を表現するんです。

つまり、「つらい」という状態を客観的に示す「つらさ」に対して、「つらみ」は「私が今まさに感じてる、このつらいって感覚」っていう、よりパーソナルで実感のこもった響きを持ちます。

同じく「わかりみ」は単なる「理解」ではなく、「あなたの言うこと、めっちゃ共感できる!その感覚、私にもある!」っていう強い共感の感情を名詞としてパッケージ化する表現なんです。

言語学者の金田一秀穂氏は、こうした若者言葉を日本語の「乱れ」として批判するのではなく、言葉の自然な「変化」だと捉えています。特定のコミュニティのコミュニケーションニーズに応える創造的な営みだというわけです。

伝統的な文法ルールより、感情の共感性や伝達スピード、仲間内での一体感を優先した結果、新しい形が生まれるんですね。

「大丈夫そ?」の「そ」も、この文脈で理解できます。「み」が感情を名詞化して共有するツールなら、「そ」は問いかけのニュアンスを曖昧にして、社会的リスクを減らすツールです。

どちらも、デジタルネイティブ世代がオンラインで円滑なコミュニケーションを追求する中で生み出した、新しい文法的発明品なんです。言葉で感情を巧みに表現して、人間関係を繊細に調整しようとする、彼らの高度な言語感覚の表れですね。

おわりに

SNSの片隅で生まれた「大丈夫そ?」という一言を巡る旅、どうでしたか?言語の進化、コミュニケーションの深層、文化の変遷まで見えてきたのではないでしょうか。

もうこの言葉、ただ「大丈夫そう?」を短くしただけの無邪気な省略形には見えないはずです。

これは優しい気遣いから遊び心ある「煽り」まで、変幻自在に表情を変える、現代のコミュニケーションのマルチツール。その背景には、対立を避けて調和を重んじる日本古来の文化と、常に他人の視線を意識して効率性(タイパ)と共感を重視するZ世代の新しい価値観が交差しています。

さらにその奥には、「大丈夫」という言葉が仏や英雄を指した時代からの壮大な意味の変遷が横たわっていました。

この一つの言葉を理解すると、若者の言葉遊びの中に、デジタル社会に適応するための創造的な知恵が見えてきます。彼らが無意識にやっている文法的革新や、人間関係を円滑にするための繊細な配慮に気づけるはずです。

次に「大丈夫そ?」って言葉に出会ったとき、そこにはただの流行語ではない、豊かで複雑な物語が流れていることを思い出してみてください。

そこには、変化し続ける社会の中で、人々がどうにかしてお互いに繋がって、理解し合おうとする健気な営みが映し出されているかもしれません。

【随時更新】偏愛クリエイター辞典【PinTo Times寄稿】

PinTo Timesの公式クリエイター辞典。サウナ、酷道、路上園芸、クラフトコーラなど、ユニークな対象への深い「偏愛」を持つ専門家たちを一挙にご紹介。彼らの情熱に触れ、あなたの知らない新しい世界の扉を開けてみませんか?

参考

- 日本の流行シリーズ第4回|流行語を覚えて日本語学習をわかりやすく

- 使い方は全然大丈夫じゃない! ニュアンスがコロコロ変わるミーム ...

- 広告表現における若者言葉の有効性 - 駒澤大学

- 私たちが略語を使う理由とは?略語の歴史・傾向から現代人の思考を紐解く

- 今年上半期にZ世代の間で流行った口癖TOP3、3位「大丈夫そ?」、2位「はにゃ?」

- 『やりらふぃ~』の意味は? 『大丈夫そ?』『はにゃ』の元ネタも紹介 - ニッポン放送 NEWS ONLINE

- 2019年~2021年頃に流行った『ギャル語』!意味から使い方までを一挙紹介!

- なぜ日本人は曖昧な表現をするのか…禅僧「グローバル社会」で日本人だけが持つ意外にも素晴らしき能力 すべてをその場で白黒ハッキリさせればいいわけではない - プレジデントオンライン

- <研究論文> - 日本語に見られる省略現象とその文化背景に関する一考察

- 日常会話における「曖昧表現」の使用目的と効果

- Z世代が考える、Z世代とのコミュニケーション - TOGARU(トガル株式会社)

- 「普通にいい」「ナシよりのアリ」…あいまいな若者言葉に透けて見える処世術とは

- 何気ない日常会話に潜む仏教用語 其の二 | 日本文化を探る | いろり - 人と語らうコミュニティサイト - - 伝教大師最澄1200年魅力交流

- 大丈夫 | 生活の中の仏教用語 | 読むページ - 大谷大学

- 大丈夫|じつは身近な仏教用語 - 日蓮宗ポータルサイト

- 普段何気なく使っているけどこれはもともと仏教用語「大丈夫」の本当の意味とは?

- 若者言葉「わかりみ」ってどういう意味?おさえておきたい正しい使い方と類似表現

- 「わかりみが深い」とは?若者言葉の意味や語源、3種類の「〇〇み」を紹介! | Domani

- 「わかりみ」「やばみ」の意味は?“ーみ”の由来は?「若者ことば」を大真面目に解説したらわかりみが深い - にじめん

- 言語学者の金田一秀穂先生。 - FUTURISM | J-wave

- 【インタビュー】金田一秀穂|日本語の変化から考える正誤の境界線——ことばの誤りは、〝生