なぜ人は「紙の本」を買い続けるのか? 所有欲と"五感で読む"体験の価値

書店で本を手に取り、ページをめくる音を聞き、紙の匂いを嗅ぐ。そんな光景は今や珍しいものになったのでしょうか?

実は、そうではありません。2024年の日本の出版市場において、紙の本は依然として約64%のシェアを占めており、1兆円を超える規模を維持しています。スマートフォン一台で何千冊もの本を持ち歩け、瞬時に購入でき、場所も取らない電子書籍が普及した現代において、なぜ私たちは重くてかさばる紙の本を選び続けるのでしょうか。

この現象は、単なる習慣や保守性では説明できない、もっと深い人間の本質に根ざした「小さな謎」なのです。

電子書籍 vs 紙の本:データが語る意外な真実

まず、両者の現状を整理してみましょう。電子書籍市場は成長を続けていますが、市場占有率は36.0%に留まっています。利便性では明らかに電子書籍が優位です。持ち運びやすく、すぐに購入でき、文字の大きさも変えられる。それでも紙の本が選ばれ続ける理由は何なのでしょうか。

脳科学が解き明かす「紙の本の秘密」

答えの一つは、私たちの脳の仕組みにありました。

東京大学の酒井邦嘉教授(脳科学)によると、「脳科学の観点で電子書籍と紙の本を比較した場合、紙の本のほうが、内容が記憶に残りやすい」のです。

その理由は、記憶の「手がかり」にあります。紙の本には「ページの厚み、重さ、匂い、手触り」といった、電子書籍にはない記憶の手がかりがたくさんあるのです。道順を覚える時に周りの風景や目印が重要になるのと同じように、本の内容も物理的な手がかりと結びついて記憶されます。

ノルウェーのアン・マンゲンらの研究では、学生に短編小説を読ませたところ、紙の本で読んだ学生の方が、電子書籍で読んだ学生よりも小説の筋を時系列順に正しく再現できたという実証結果もあります。

なぜ紙の本は記憶に残りやすいのか

紙の本と違って電子書籍では「だいたいこのへんに書いてあったな」という、本の物理的・空間的な位置と内容を紐付けた記憶をつくることができません。

また、電子書籍の文字は「液晶の画面に点灯している光に過ぎません」。結果として、脳は文字そのものよりもバックライトの強い光に反応してしまい、読書への集中が妨げられる可能性があると指摘されています。

「本の匂い」に隠された化学の魅力

「新刊の匂い」「古本の匂い」—これらは単なる感傷ではなく、実際に化学的根拠のある現象です。

古本の匂いの正体の一つは「バニリン」という化合物で、これはバニラの香りの主成分でもあります。紙が経年変化する過程で生成されるこの甘い香りが、私たちに心地よい感覚をもたらすのです。

匂いは記憶と感情を司る脳の部位と直接つながっているため、本の匂いは読書体験そのものを豊かにし、記憶に深く刻まれます。電子書籍には、この五感に訴える体験が決定的に欠けているのです。

コラム:本の匂いの科学

新しい本は「過酸化水素(紙を白くするため)」や「アルキルケテンダイマー(耐水性のため)」などの化学物質の匂いがします。一方、古い本は経年変化により「エチルベンゼン(甘い匂い)」や「2-エチルヘキサノール(花の香り)」などが生成されます。科学者はこれらの揮発性有機化合物を調べることで、古書の年代や状態まで特定できるのです。

「所有すること」の深層心理

物理的な本を所有することには、デジタルデータとは根本的に異なる心理的価値があります。

本棚に並んだ本は、その人の知的な歴史や価値観を物語る「知的な自画像」として機能します。

また、物理的所有には「コントロール感」も伴います。電子書籍はサービス終了やアカウント削除により失われるリスクがありますが、紙の本は確実に自分のものです。この安心感は、特に愛読書に対して強く働きます。

「基本的には置き場に困るので電子書籍だが、特に気に入った作品は両方で購入する」という読者の声も、この心理を表しています。

アナログ復権の潮流の中で

紙の本への回帰は、より大きな「アナログ復権」の潮流の一部でもあります。

フィルムカメラ専門誌「フィルムカメラ・ライフ」の2024-2025年版が発売されるなど、フィルム写真も再び注目を集めています。デジタルネイティブ世代が、あえて手間のかかるアナログ体験を選ぶ現象が起きているのです。

これは単なるノスタルジアではありません。デジタル化が進んだからこそ、物理的で感覚的な体験の価値が再認識されているのです。

「不便」の中にある豊かさ

精神科医の樺沢紫苑氏は「電子書籍のいちばんのデメリットは、パラパラ読みができないこと」と指摘しています。一見不便に思える「パラパラめくる」動作こそが、実は思考を整理し、全体像を把握するのに重要な役割を果たしているのです。

東京電機大学の実験では、「指定したページに向けて1ページずつ細かくめくる動作」において、電子書籍は紙の書籍の倍近くの時間がかかることが分かりました。しかし、この「時間のかかる不便さ」が、じっくりと考える時間を生み出しているとも言えるでしょう。

デジタル時代に輝く「物質性」の意味

現代は情報があふれ、何でも瞬時にアクセスできる時代です。そんな中で、物理的な本は「スローリーディング」の象徴として機能しています。

「電子媒体で読んでいると、どうしても思考が浅くなり、サクッと次のページに進みたくなってしまう」という読書体験は、多くの人が共感するものでしょう。紙の本は、私たちに立ち止まって深く考える時間を与えてくれるのです。

また、本は単なる情報の容れ物ではなく、「体験の容れ物」でもあります。装丁の美しさ、紙の質感、重み—これらすべてが読書体験を豊かにし、記憶に刻まれます。

本のジャンルで変わる「紙」と「電子」の最適な使い分け

紙の本の良さを再確認したところで、一つ疑問が浮かびます。「すべての本が紙に適しているのだろうか?」答えはノーです。本のジャンルによって、最適な媒体は異なります。ここでは、あなたの読書スタイルに合わせた賢い使い分け術をご紹介します。

- 小説・文学: 物語への深い没入感や記憶への定着を重視するなら紙の本がおすすめです。五感で感じる読書体験が、物語の世界をより豊かにします。

- 漫画: 長いシリーズを場所を取らずに一気読みしたい場合は電子書籍が便利です。一方、好きな作家のコレクションや、見開きの迫力を楽しみたい場合は紙の本に軍配が上がります。

- ビジネス書・専門書: キーワード検索やハイライト機能を多用し、移動中に読むことが多いなら電子書籍が効率的です。じっくり腰を据えて学び、何度も参照する教科書的な本は紙の本が向いています。

- 雑誌: 最新号を気軽にチェックしたいなら、読み放題サービスも充実している電子書籍が手軽です。写真の美しさやインテリアとして楽しみたい場合は紙の本が選ばれます。

デジタル時代に「紙の本」を最大限楽しむための5つのヒント

紙の本が持つ五感に訴える価値を、日常生活でさらに高めるにはどうすれば良いのでしょうか。ここでは、デジタル時代だからこそ試したい、紙の本との付き合い方を5つのヒントとしてご紹介します。

- 読書専用の空間を作る: スマホを遠ざけ、お気に入りの椅子と照明で、本の世界に没入できる環境を整えましょう。

- 書き込みや付箋をためらわない: 気になった箇所に線を引き、自分の考えを書き込むことで、本はあなただけの「対話の相手」になります。

- ブックカバーで「自分だけの本」に: お気に入りのブックカバーをかける行為は、読書体験をよりパーソナルで特別なものにします。

- 読書会やビブリオバトルに参加する: 一冊の本を介して、他の人と感想を語り合う体験は、紙の本ならではのコミュニケーションの喜びです。

- 「積読(つんどく)」を恐れない: すぐに読めなくても、本棚に本が並んでいる風景そのものが、知的な好奇心を刺激し、生活を豊かにしてくれます。

紙と電子の共存、そして「本の未来」

「紙か、電子か」という二元論は、もはや過去のものかもしれません。テクノロジーと人々の価値観が進化する中で、本の未来はどのような姿になるのでしょうか。最後に、これから訪れる新しい読書体験の形を展望します。

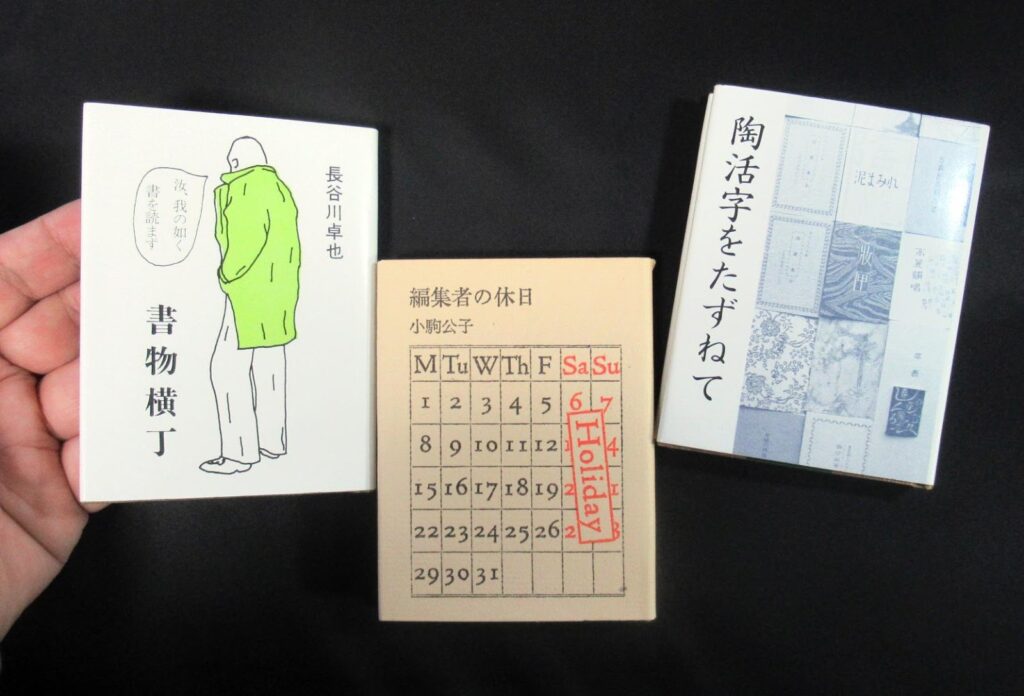

- 「モノ」としての価値の再定義: アートブックや豪華な装丁の特装版など、所有すること自体に価値がある「モノ」としての本の魅力は、今後さらに高まります。

- 独立系書店の役割: 単に本を売る場所ではなく、店主の個性的な選書やイベントを通じて、新たな本や人との出会いを提供する「体験の場」としての価値が再評価されています。

- デジタルとの連携: 紙の本に印刷されたQRコードから、関連動画や著者インタビューといったデジタルコンテンツにアクセスできる、といった連携も進んでいます。

デジタル時代だからこそ見える本当の価値

電子書籍が普及した今だからこそ、私たちは紙の本の真の価値を理解できるようになりました。それは単なる情報伝達手段ではなく、五感を通じた深い学習体験、記憶に残る読書体験、そして自己表現の手段としての価値です。

紙の本が市場の64%を占め続けているのは、懐古趣味でも利便性の無視でもありません。それは、人間の脳の仕組みと心理的欲求に深く根ざした、合理的な選択なのです。

デジタル技術が進歩すればするほど、物理的で感覚的な体験の価値は高まっていきます。本棚に並ぶ本は、効率性では測れない豊かさを私たちの日常にもたらし続けているのです。

われ太宰を想う、ゆえに我あり〜真の代表作はその風貌〜

「太宰治」の偏愛者・駄場みゆきに、太宰を愛する気持ちを語っていただ く連載企画。偏愛するがゆえの多角的な視点から作家を切り取り、その情熱を発信します。