フィーチャーフォンとは何? ガラケーやスマホ、ガラホとの違いを解説

スマートフォンが主流となった現在でも、フィーチャーフォンに対しては一定のニーズが存在します。今回の記事では、スマートフォンの普及が進む現代における、フィーチャーフォンについて詳しく解説します。

- 1. フィーチャーフォンとは?

- 1.1. フィーチャーフォンとはいわゆる「ガラケー」のこと

- 1.2. フィーチャーフォンと「スマホ」の違い

- 1.3. フィーチャーフォンと「ガラホ」の違い

- 2. 携帯電話はどのように進化してきたのか?

- 3. 現在のフィーチャーフォン利用状況

- 3.1. 最新の利用率データ

- 3.2. 年代別の傾向

- 3.3. フィーチャーフォンを使い続ける理由

- 4. フィーチャーフォン(ガラケー)からスマートフォンに変えるメリットとデメリット

- 4.1. スマートフォンに変えた場合のメリット

- 4.2. スマートフォンに変えた場合のデメリット

- 5. フィーチャーフォン(ガラケー)はいつまで使える?【重要情報】

- 5.1. 3G回線サービス終了の最新状況

- 5.2. なぜ3G回線が終了するのか?

- 6. フィーチャーフォン(ガラホ)の特徴と選び方

- 6.1. 2025年現在のガラホ販売状況

- 6.2. 搭載機能による選び方

- 7. おわりに

- 7.1.1. ガラケー・ガラホが適している人

- 7.1.2. 重要なポイント

- 7.1. 参考

フィーチャーフォンとは?

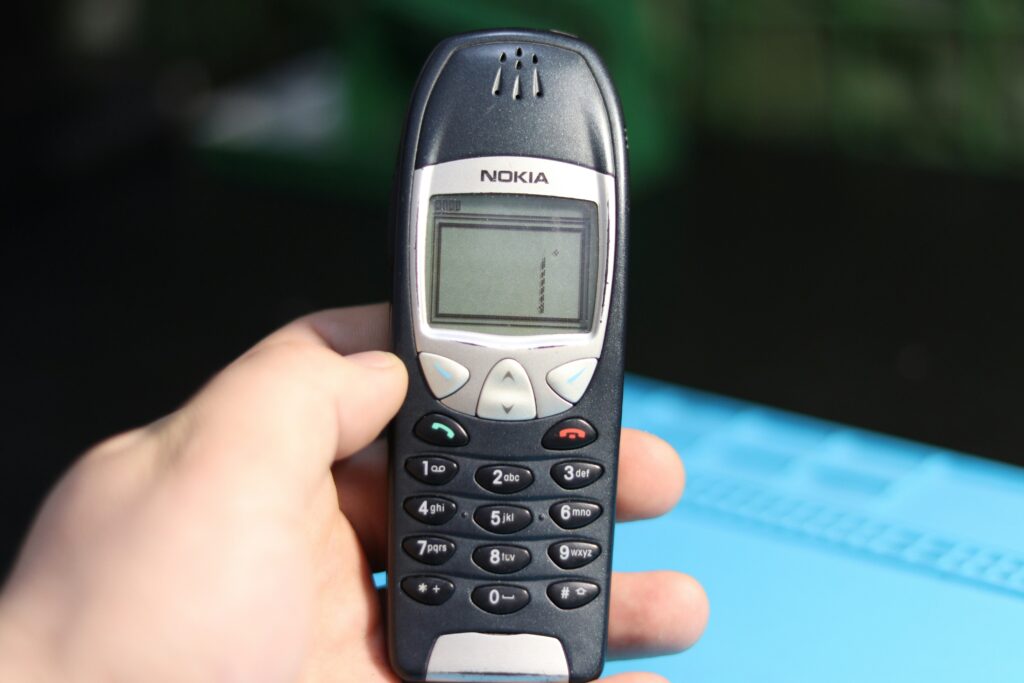

フィーチャーフォンとはいわゆる「ガラケー」のこと

フィーチャーフォンとは、携帯電話の一種で、通話機能だけでなく、カメラやワンセグなどの特徴的な機能を搭載した携帯電話を指します。一般的には「ガラケー」と呼ばれることが多いでしょう。

日本の携帯電話は海外と比べて多機能で独自の進化を遂げており、外部から隔離されて生物が独自に進化したといわれる「ガラパゴス諸島」にちなんで「ガラパゴス携帯」と呼ばれ、略して「ガラケー」という名称が定着しました。

フィーチャーフォンと「スマホ」の違い

フィーチャーフォン(ガラケー)とスマートフォン(スマホ)の主な違いは以下の通りです。

- フィーチャーフォンの特徴:

- 3G回線(一部は4G対応)を使用

- 物理的なテンキーを搭載

- 日本独自のシステムを採用

- 電話を小型化し、メールやインターネット機能を追加

- スマートフォンの特徴:

- 4G/5G回線を使用

- タッチスクリーン操作

- 世界標準のOS(iOS/Android)を搭載

- アプリのダウンロードで機能拡張が可能

フィーチャーフォンと「ガラホ」の違い

「ガラホ」は見た目はガラケーと同じでテンキーと折りたたみ機能を持ちますが、内部にスマートフォンと同じ「Android」OSを搭載しています。4G回線に対応し、一部のアプリも利用可能という、フィーチャーフォンとスマートフォンの中間的な存在です。

ただし、2025年現在、多くのガラホではLINEアプリなどの主要なアプリが非対応、または機能制限があるため、利用には注意が必要です。

携帯電話はどのように進化してきたのか?

携帯電話の発展を時系列で振り返ってみましょう。

- 携帯電話の誕生(1985年〜):日本初の携帯電話は1985年に誕生。重さ約3kg、本体価格約20万円と非常に高価でした。

- ポケベルの普及(1980年代〜1990年代):メッセージの受信のみが可能な通信デバイスとして普及しました。

- 日本発のPHS(1990年代):携帯電話よりも安い料金で若年層に普及しましたが、通信範囲が限定的でした。

- 携帯電話の多機能化(2000年代):NTTドコモの「iモード」をはじめインターネット接続サービスが開始され、カメラやワンセグなどを搭載したフィーチャーフォンが登場しました。

- スマートフォンの普及(2010年代〜):2010年代からスマートフォンが急速に普及し、現在の主流となっています。

現在のフィーチャーフォン利用状況

最新の利用率データ

スマートフォンの普及は著しく、NTTドコモ モバイル社会研究所が2024年4月に発表した調査では、携帯電話所有者のうちスマートフォン比率が96.3%に達しています。フィーチャーフォンの利用は大幅に減少し、現在では数パーセント程度となっています。

年代別の傾向

興味深いことに、従来フィーチャーフォンの利用率が高かった高齢者層でもスマートフォンの所有が一般化しています。

- 60代・70代:9割以上がスマホを所有

- 80代前半:3人に2人がスマホを利用

フィーチャーフォンを使い続ける理由

それでも一定数のユーザーがフィーチャーフォンを使い続ける理由は以下の通りです。

- 機能の十分性:通話やメールなど、基本的な機能で十分と感じている

- 使い慣れた操作性:長年の使用で物理ボタンの操作に慣れている

- シンプルさの追求:多機能なスマートフォンは不要と考えている

- 学習コストの回避:新しい操作を覚えることに抵抗がある

- ビジネス用途:通話専用の社用携帯として支給されている

フィーチャーフォン(ガラケー)からスマートフォンに変えるメリットとデメリット

スマートフォンに変えた場合のメリット

- 機能面のメリット:アプリによる機能拡張、大画面、高性能カメラ、高速通信、キャッシュレス決済や行政サービスへの対応など。

- 利便性のメリット:LINEなどのアプリが使用可能、快適なインターネット検索、動画視聴やゲーム、精度の高いGPS機能など。

スマートフォンに変えた場合のデメリット

- コスト面のデメリット:月額利用料や端末価格がフィーチャーフォンに比べて高額。

- 操作面のデメリット:物理ボタンがなく慣れが必要、バッテリー消費が激しいなど。

- その他のデメリット:機能が多すぎる、セキュリティリスクへの対策が必要など。

フィーチャーフォン(ガラケー)はいつまで使える?【重要情報】

3G回線サービス終了の最新状況

重要な情報として、3G回線のサービスは順次終了しています。

- au:2022年3月31日 終了済み

- ソフトバンク:2024年4月15日 終了済み(石川県は能登半島地震の影響で延期後、7月31日に終了)

- ドコモ:2026年3月31日 終了予定

つまり、2025年8月現在、3G回線が利用できるのはドコモのみとなっています。3G専用のガラケーをお使いの方は、サービス終了までに4G対応機種への変更が必要です。

なぜ3G回線が終了するのか?

それは、利用者の減少に伴い、周波数帯を4G/5Gへ有効活用するためです。

3G回線終了後も携帯電話を使い続けるには、以下の選択肢があります。

- 4G対応ガラホへの機種変更

- スマートフォンへの移行

- 格安SIMでの4G対応端末利用

フィーチャーフォン(ガラホ)の特徴と選び方

2025年現在のガラホ販売状況

各キャリアで4G対応のガラホ販売は継続されていますが、新機種の発売頻度は低下しています。

- ドコモ:DIGNO ケータイ KY-42C、ベーシック KY-41D など

- au:かんたんケータイ ライト KYF43、GRATINA KYF42 など

- ソフトバンク・ワイモバイル:DIGNO ケータイ4、かんたん携帯11 など

搭載機能による選び方

- シニア向け機能:迷惑電話対策、大きな文字表示、聞こえ調整機能など

- 子ども向け機能:GPS機能、コンテンツフィルタ、防犯ブザーなど

- ビジネス向け機能:カメラレス機能、長時間バッテリー、防水・防塵・耐衝撃性能など

バッテリー性能やカメラ性能、イヤホンジャックの有無など、ご自身の使い方に合わせて選ぶことが重要です。

おわりに

スマートフォンが主流の現在、フィーチャーフォン(ガラケー)の利用率は数パーセントまで減少していますが、特定のニーズを持つユーザーには依然として価値のある選択肢です。

ガラケー・ガラホが適している人

- シンプルな操作を好む方

- 通話とメールが中心の方

- バッテリー持続時間を重視する方

- コストを抑えたい方

- ビジネス用途での使用者

重要なポイント

- auとソフトバンクの3G回線はすでに終了しています。

- ドコモの3G回線も2026年3月末で終了予定です。

- 今後も使い続けるには4G対応のガラホが必要です。

自分の使用目的や操作の慣れ、コスト面を総合的に考慮して、最適な選択をすることが重要です。ただし、行政サービスのデジタル化やキャッシュレス決済の普及など、スマートフォンが前提となるサービスが増えているのも事実です。将来的な利便性も考慮して、スマートフォンへの移行も検討してみることをおすすめします。

【随時更新】偏愛クリエイター辞典【PinTo Times寄稿】

PinTo Timesの公式クリエイター辞典。サウナ、酷道、路上園芸、クラフトコーラなど、ユニークな対象への深い「偏愛」を持つ専門家たちを一挙にご紹介。彼らの情熱に触れ、あなたの知らない新しい世界の扉を開けてみませんか?