「神楽」完全ガイド〜古代から現代へと続く日本の神秘的な舞台芸術〜

今、神楽が熱い! 大阪・関西万博での特別公演や全国で20回を迎える記念大会の開催など、今まさに注目を集める日本の伝統芸能「神楽」。SNS映えする華やかな衣装と迫力ある舞いで、若い世代からも「沼る」人が続出している神楽の魅力を徹底解説します。

- 1. 今なぜ神楽が注目されているのか?

- 1.1. 2025年の神楽界が盛り上がる理由

- 1.2. 現代に息づく神楽の新しい楽しみ方

- 2. 神楽とは?基礎知識から最新事情まで

- 2.1. 神楽の起源 - アメノウズメから始まった神々の舞

- 2.2. 神楽を支える「舞い方」と「はやし方」

- 2.3. 宮中と民間 - 二つの神楽の世界

- 2.4. 神楽の種類 - 地域色豊かな多様性

- 3. 必見!神楽の主要演目

- 4. 2025年に注目!全国の神楽スポット

- 5. 現代に広がる神楽体験の新しい形

- 5.1. 子どもから大人まで楽しめる体験プログラム

- 5.2. SNS時代の神楽の楽しみ方

- 5.3. 神楽の未来 - 伝統と革新の調和

- 5.3.1. 2028年ユネスコ登録への挑戦

- 5.3.2. エンターテインメントとしての進化

- 6. 神楽の新時代を体験しよう

- 6.1. 参考

今なぜ神楽が注目されているのか?

2025年の神楽界が盛り上がる理由

2025年8月3日には「神楽スペシャル20回記念大会」が上野学園ホールで開催され、これまでの人気演目を厳選したプログラムで神楽ファンを魅了します。さらに大阪・関西万博でも石見神楽の特別公演が予定されており、世界に向けて日本の神楽の魅力を発信する絶好の機会となっています。

ユネスコ無形文化遺産への挑戦も続いています。全国神楽継承・振興協議会が設立され、2028年の「神楽」全体でのユネスコ無形文化遺産登録を目指すなど、国レベルでの取り組みが活発化しています。現在、早池峰神楽(2009年)と佐陀神能(2011年)がすでに登録されており、これに続く形での登録が期待されています。

現代に息づく神楽の新しい楽しみ方

従来の神社での奉納神楽に加え、定期公演やエンターテインメント性を重視した神楽が各地で開催されています。特に石見神楽は「火花やスモークなど多彩な演出」で観客を神話の世界に誘い、まるでライブを観ているような感覚で楽しめるのが魅力です。

神楽とは?基礎知識から最新事情まで

神楽の起源 - アメノウズメから始まった神々の舞

神楽とは、簡単に言うと神様と交流するために行う儀式のことです。語源は「神座(かむくら)」とされ、「かむくら」から「かんぐら」、そして現在の「かぐら」へと変化しました。

神楽の起源は、古事記や日本書紀に記される「岩戸隠れ」の段にまでさかのぼります。太陽神である天照大神が天の岩戸に隠れて世界が闇に包まれたとき、アメノウズメが舞った舞が神楽の始まりとされています。この舞で八百万の神々を大笑いさせ、天照大神を岩戸から誘い出すことに成功したのです。

神楽を支える「舞い方」と「はやし方」

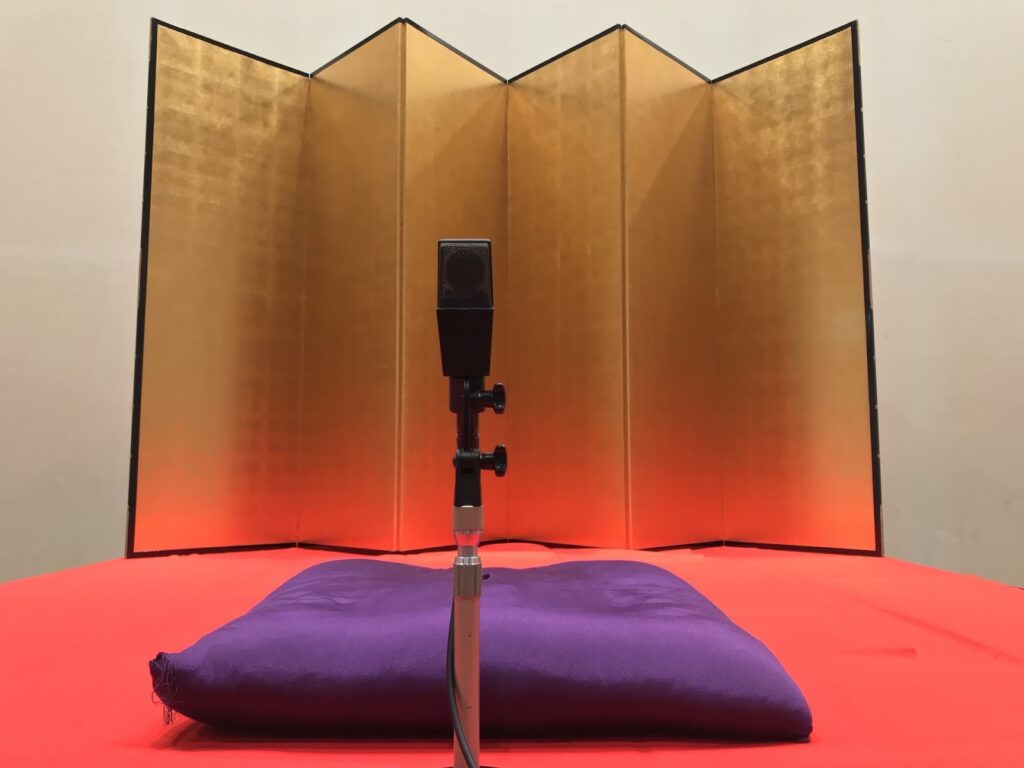

神楽は「舞い方(まいかた)」と「はやし方」の共作で成り立ちます。舞い方は華やかな刺繍が施された衣装とお面を身に着けて踊る踊り子、はやし方は太鼓や笛などの楽器を演奏する人たちです。

神楽には楽譜がなく、大太鼓のテンポに合わせて演奏するのが一般的。舞い方とはやし方が息を合わせることで、厳かなものからダイナミックなものまで、多彩な神楽が生まれます。

宮中と民間 - 二つの神楽の世界

- 御神楽(みかぐら)- 宮中で受け継がれる伝統御神楽は1002年(長保4年)から宮中で続く神事で、現在は宮内庁式部職楽部が継承しています。恒例御神楽之義(12月中旬)、神武天皇祭(4月3日)、大嘗祭、伊勢神宮の式年遷宮などで行われますが、宮中で行われるものは一般公開されていません。

- 里神楽(さとかぐら)- 民間で花開く多様な神楽一方、私たちが神社などで目にする里神楽は、民間で継承されてきた神楽です。現在では神楽の保存会や地元の子どもたちも参加し、神社以外の体育館などでのイベント開催も増えています。

神楽の種類 - 地域色豊かな多様性

- 巫女舞(巫女神楽)- 神様への感謝を込めて巫女が扇や榊を手に舞う神楽で、神様への感謝や平和を祈る舞があります。現在行われている巫女舞の多くは明治時代後期に作られたもので、かつての神がかりのための舞から芸能として神様に捧げる舞へと変化しました。

- 出雲流の採物神楽(とりものかぐら)採物(御幣、榊、鈴、扇、弓矢、茅輪、剣、鬼棒など)を持って舞う神楽です。これらの採物に神様が降臨するとされ、主に中国地方より西側や関東地方で行われています。

- 伊勢流の湯立神楽(ゆだてかぐら)神様の前で釜にお湯を沸かし、煮立ったお湯を撒いて清める神楽です。無病無災・五穀豊穣を願ったり占い的な意味で行われ、神社ごとに独特のやり方があります。旧暦の11月(霜月)に行われることから「霜月神楽」とも呼ばれます。

- 獅子神楽(ししかぐら)東北地方の山伏神楽と伊勢神宮系の太神楽に分かれます。山伏神楽は獅子頭を被って回転や高い飛び跳ねなどダイナミックな動きが特徴。太神楽は獅子頭を持ってお祓いや祈祷のために巡回する神楽で、伊勢大神楽は国の重要無形文化財に指定されています。

必見!神楽の主要演目

- 天の岩戸 - 神楽の原点を描く神聖な演目神楽の起源となった物語で、アメノウズメの舞で天照大神を岩戸から誘い出すシーンが見物です。演目の中でも特に神聖とされ、岩戸が開く瞬間は圧巻です。

- 八岐大蛇(ヤマタノオロチ)- 迫力満点のバトルシーンスサノオノミコトが八岐大蛇を退治する物語。最大8匹の大蛇が登場し、口から火を吹いたり絡み合ったりする手に汗握る演目です。

- 鍾馗(しょうき)- 豪華絢爛な衣装に注目中国の逸話と日本の故事が混ざった物語で、疫神との戦いを描きます。数百万円もする豪華な衣装と迫力ある面が特徴で、限られた人だけが舞える花形演目です。

- 天神(てんじん)- 学問の神様の復讐劇菅原道真と藤原時平の戦いを描く平安時代の物語。道真が雷神となって時平を倒すシーンと衣装の早変わりが見どころです。

- 土蜘蛛 - 優しい侍女から鬼への変身源頼光と土蜘蛛の戦いを描く演目。侍女に化けた土蜘蛛が本性を現し、蜘蛛の糸を吐き出すシーンなど視覚的な演出も楽しめます。

2025年に注目!全国の神楽スポット

- 島根県の石見(いわみ)神楽130以上の団体が約30種類の演目を継承する石見神楽は、方言が混ざった優雅な詞章が特徴です。金糸銀糸の華やかな刺繍が施された衣装と、熟練職人による表情豊かな面での舞いが楽しめます。

- 広島県の広島神楽石見地方の神楽と他地域の神楽が融合した多様性が魅力。芸北神楽、安芸十二神祇、芸予諸島の神楽、比婆荒神神楽、備後神楽の5つに大別されます。常設会場での定期公演もあり、気軽に鑑賞できます。

- 宮崎県の高千穂神楽1978年に国の重要無形民俗文化財に指定された「高千穂の夜神楽」で有名。毎年11月中旬から2月上旬に各集落で行われ、高千穂神社では毎晩「手力雄の舞」「鈿女の舞」「戸取の舞」「御神体の舞」が公開されています。

- 長野県の太太(だいだい)神楽戸隠神社で行われる10種類の舞がある神楽。「降神の舞」「水継ぎの舞」「巫女の舞」など雰囲気の異なる舞を楽しめ、基本的に予約不要で参列できます。

- 岩手県の早池峰(はやちね)神楽500年以上の歴史を持ち、2009年にユネスコ無形文化遺産に登録された神楽。毎月第2日曜日を「神楽の日」として公演が行われ、早池峰神楽伝承館では歴史や道具も見学できます。

現代に広がる神楽体験の新しい形

子どもから大人まで楽しめる体験プログラム

各地で神楽ワークショップや体験教室が開催されており、伝統芸能を身近に感じられる機会が増えています。小学校でのふるさと学習の一環としても取り入れられ、次世代への継承が図られています。

SNS時代の神楽の楽しみ方

華やかな衣装と迫力ある舞いは、現代のSNS映えする要素を十分に備えています。「神楽ライフ」を楽しむファンがSNSで体験をシェアし、新たな神楽ファンの獲得につながっています。

神楽の未来 - 伝統と革新の調和

2028年ユネスコ登録への挑戦

2025年に「書道」が候補に選ばれ、神楽は2028年登録を目指すことになりました。全国の神楽団体が一丸となって保存・継承・振興に取り組んでおり、世界的な認知度向上が期待されています。

エンターテインメントとしての進化

従来の神事としての役割を保ちながら、現代的な演出やプレゼンテーション手法を取り入れた神楽が増えています。観光資源としての価値も高まり、インバウンド観光の目玉として注目されています。

神楽の新時代を体験しよう

神楽は単なる伝統芸能ではなく、現代に生きる日本の文化的アイデンティティです。2025年は神楽にとって記念すべき年となり、様々な形で神楽に触れる機会が増えています。

全国に5,000以上の神楽が存在するとされる中で、それぞれの地域の特色を反映した多様な神楽を体験することで、日本の文化の豊かさを実感できるでしょう。

今こそ神楽を体験する絶好のタイミング。 あなたも神楽の魅力に「沼って」みませんか?