関東と関西で「たぬきうどん」が全く違う?地域別マニュアル

あなたの「たぬきうどん」はどちら?

「たぬきうどんください」と注文したら、想像していたものとは全く違ううどんが出てきた!そんな体験をしたことはありませんか?実は「たぬきうどん」は、日本で最も地域差の激しいメニューの一つ。関東出身者が関西で注文すると困惑すること間違いなしの、奥深い食文化の違いがここにあります。

【地域別】たぬきうどんの正体

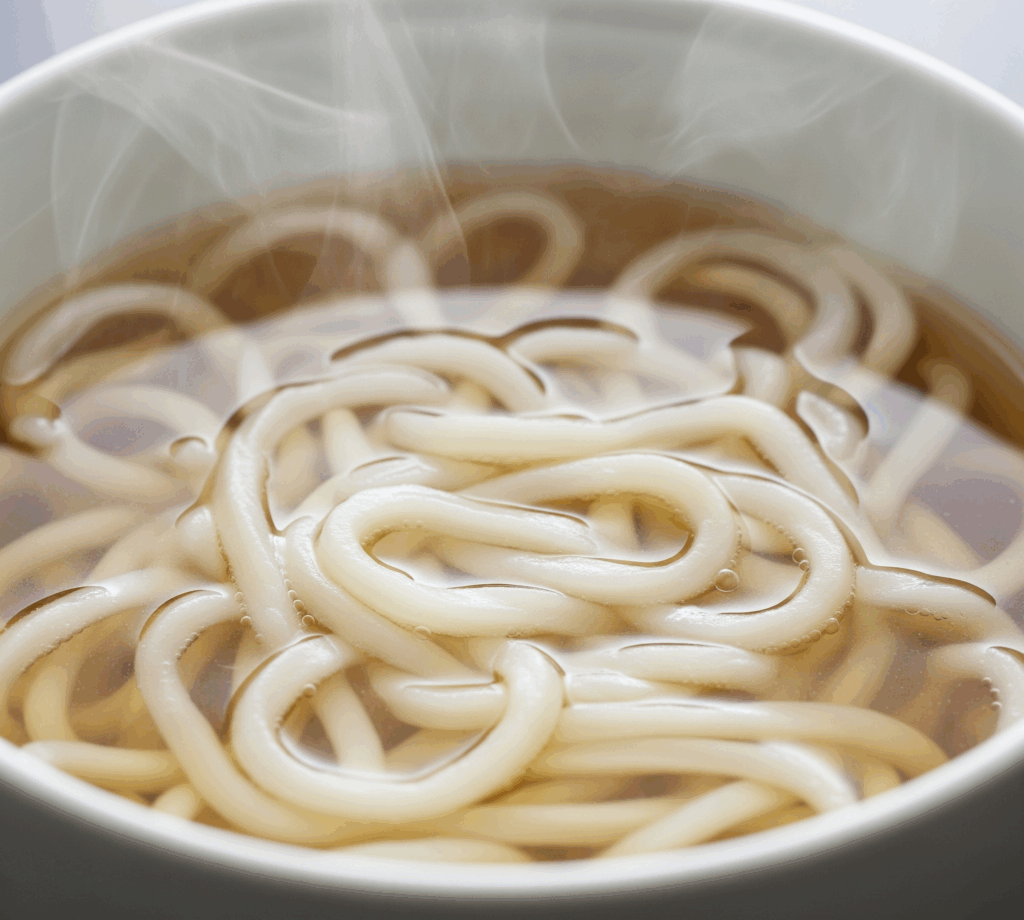

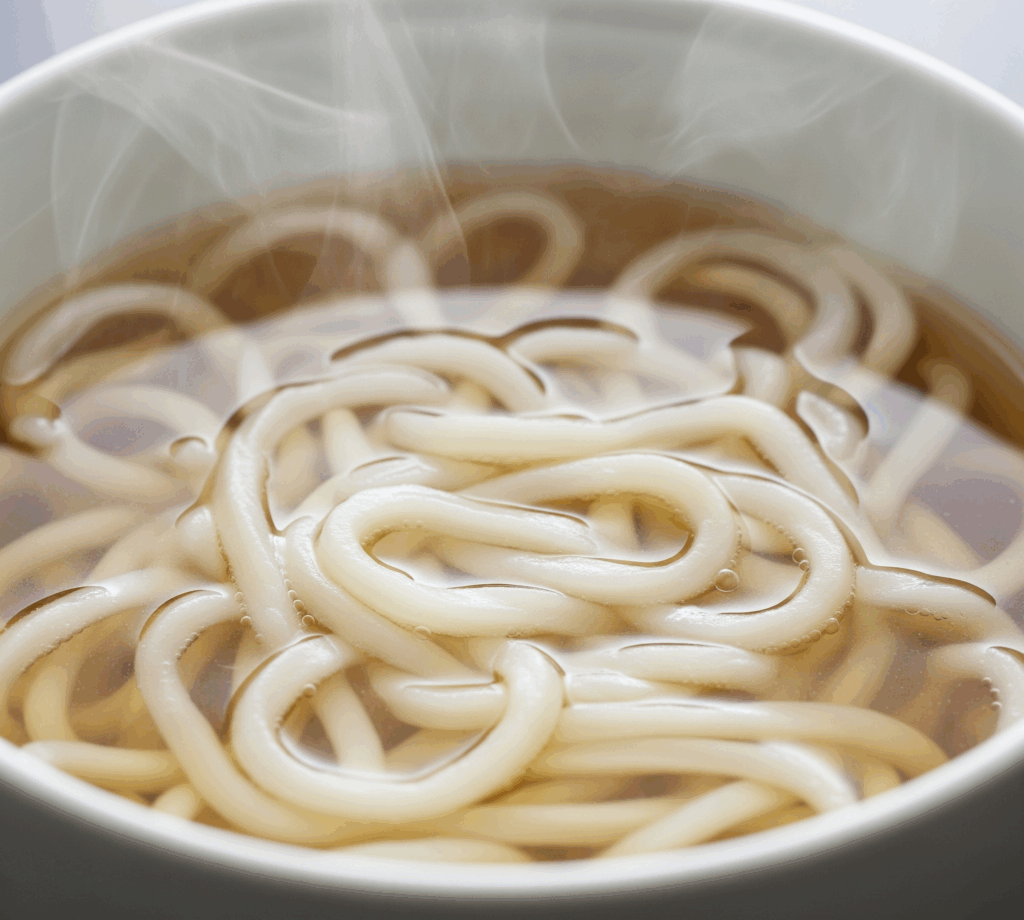

関東地方:天かすがメイン

関東では、天かす(揚げ玉)と刻みネギが入ったうどんを「たぬきうどん」と呼びます。サクサクとした天かすの食感と軽やかな油の風味が特徴で、シンプルながらも愛され続けている定番メニューです。

関西地方(京都除く):「たぬきうどん」は存在しない!

驚くべきことに、大阪・兵庫・奈良・和歌山では「たぬきうどん」というメニューは基本的に存在しません。関東の天かす入りうどんは「ハイカラうどん」や「天かすうどん」と呼ばれています。

関西で「たぬき」といえば、油揚げの入ったそばを指します。つまり関東の「きつねそば」が関西の「たぬきそば」なのです。

京都:あんかけのスペシャリティ

京都だけは関西の中でも特別で、短冊状に切った油揚げと九条ねぎの上にあんかけをかけたうどんを「たぬきうどん」と呼びます。祇園での出前時に冷めにくくするためにとろみをつけたことが起源とされ、京都独特のあんかけ文化から発展したとも言われています。

なぜこんなに違う?歴史を紐解く

たぬきうどんの発祥:関東(江戸時代後期)

たぬきうどんは江戸時代後期に関東で誕生しました。当初はイカのかき揚げをそばにのせたもので、現在の天かす入りとは異なっていました。

名前の由来は諸説あり!

- 天ぷらの「種(たね)」がないことから「種抜き」→「たぬき」

- ごま油で揚げた衣の茶色がたぬきの毛色に似ていたため

- 戦時中には広がる様子から「バクダン」とも呼ばれていた

きつねうどんの発祥:関西(明治26年)

一方、きつねうどんは関西の大阪が発祥。1893年創業のうさみ亭マツバヤで、いなりずしをヒントに油揚げを別皿で出したのが始まりとされています。商売繁盛の神様「お稲荷様」の使いである狐の好物が油揚げということから「きつねうどん」と名付けられました。

関西で「ハイカラうどん」と呼ばれる理由

関西では大正時代まで天かすをうどんの具材として使わず、捨てていました。そのため「本来捨ててしまうような天かすを入れる関東の人はハイカラだ」と皮肉を言ったのがきっかけで、「ハイカラうどん」という名前が生まれたとされています。

【2025年最新情報】インスタント麺でも地域差が反映

地域による「たぬき」の違いは、インスタント麺にも反映されています。

主要メーカーの対応

- 東洋水産:「マルちゃん緑のたぬき天そば」は揚げ玉入り、2024年12月には新商品「黄金色のたぬきつうどん」を発売

- エースコック:「京都たぬきうどん」は餡かけうどん

- なか卯:全国チェーンでは天かす入りうどんを「はいからうどん」として販売

これらの商品名からも、地域による呼び方の違いがいかに根深いものかがわかります。

地域によるその他の違い

金沢・石川県

金沢市では京都と同じあんかけのたぬきうどんを出す店もあることが確認されており、地域文化の広がりを示しています。

滋賀県

滋賀県大津市周辺でも京都と同様のあんかけたぬきうどんが存在することが分かっています。

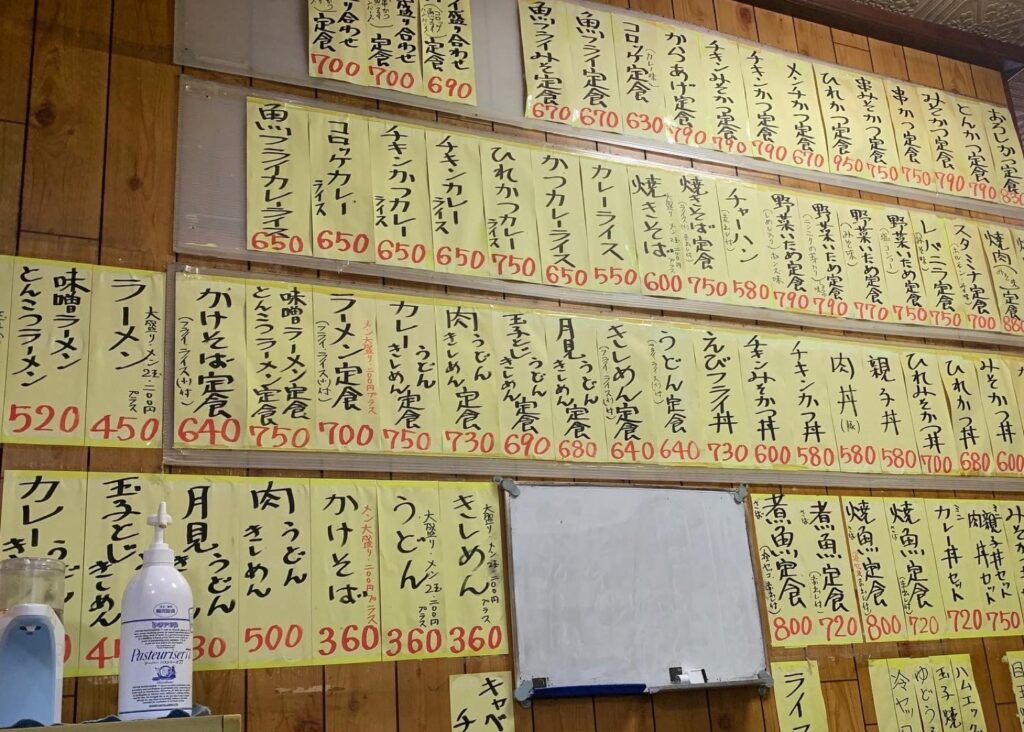

旅行時の注意点:注文前の確認が必須

地域差があまりに大きいため、旅行先でうどん店に入る際は以下の点に注意しましょう:

- 関東以外では「たぬきうどん」の内容を確認

- 関西では「天かすうどん」や「ハイカラうどん」で注文

- 京都では「たぬき」がそばかうどんかを明確に

食文化の奥深さを味わう

たぬきうどん一つを取っても、これほど多様な地域差があることは、日本の食文化の豊かさを物語っています。江戸の「種抜き」文化、大阪の商人気質、京都の公家文化、それぞれの歴史と風土が生み出した独特の食べ物文化。

旅行先では、ぜひその土地ならではの「たぬき」を体験してみてください。きっと新しい発見があるはずです。

定食屋にはさまざまな物語があり、ただ空腹を満たすだけの場所ではない

「定食屋.com」を運営している晋之介が、ただ美味しいだけではない定食 屋の魅力を、自身のエピソードを交えて語り尽くす。